Álvaro Castillo Granada: Librovejero, amigo

Obra de tal modo que trates a la humanidad (…)

siempre como un fin y nunca como un medio.

Immanuel Kant

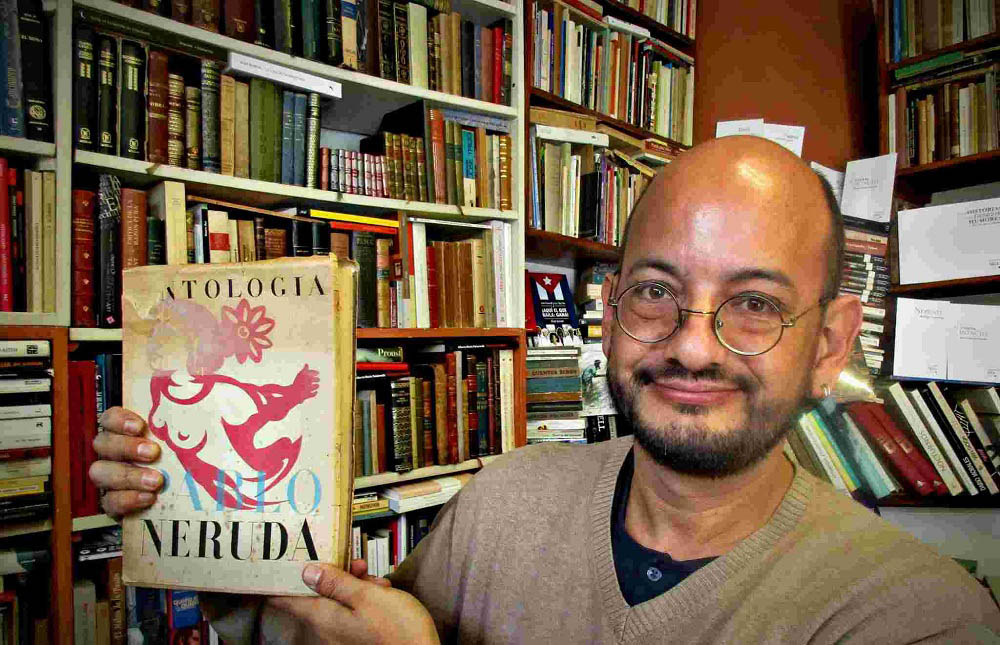

Conocí a Álvaro Castillo Granada hace unos años en casa de Dazra Novak. Sería, tal vez, una tarde de 2018. El día en que coincidimos, sentados en aquel balcón a varios pisos distantes del suelo y a la vera de una soberbia vista del Malecón habanero, me hizo firmar —dedicarle— un ejemplar de mi primer libro, Último viaje con Adriana, premio Pinos Nuevos (1997). El libro estaba asombrosamente señalado, subrayado; la caligrafía —endiablada, pequeña, difícil de leer— llenaba ambos márgenes. Del morral que portaba extrajo, para mi total asombro, un segundo ejemplar, no menos señalizado, que hubo de dedicarme. Escribo y tengo ahora mismo ese ejemplar delante. Lo hojeo. En el segundo cuento, página 12, me afano con una nota que apenas alcanzo a traducir: “Uno de los libros más absurdos de la década”.Nunca nadie me había regalado —y dedicado— un libro de mi autoría. No creo que alguien alguna vez reincida en ello. Aquel día hablamos de literatura, de Cuba, de aeropuertos. Mas no es de mi libro —subrayado por él— ni de aquel primer encuentro en lo que deseo extenderme. Deseo escribir de su libro. De Librovejero, obra escrita por Álvaro y publicada por Fondo de Cultura Económica en 2021.

Álvaro Castillo Granada sostiene que los libros le han permitido ser un hombre de letras sin ser escritor. Así dice. Pero sucede que Álvaro, el librero, también es escritor. ¡Vaya si lo es! Y no porque en la contraportada de Librovejero se le atribuyan dos libros —Un librero (2018) y Con los libreros en Cuba (2020). No. Álvaro es escritor porque escribe con gallardía, con fuerza. Porque su prosa es pulcra, de carácter. Y uno es lo que hace. Álvaro es un hombre de letras por partida doble: por librero y por escritor.

Sucede que Álvaro estaba en Cuba desde el mes de septiembre. Por una foto en Facebook y por sus muchísimos amigos lo supe. Le escribí: “¿Cuándo nos vemos?”. Ignoro quién le facilitó mi número, pero al rato tenía su llamada, su invitación a encontrarnos al siguiente día. “Me voy el viernes, dijo. No tengo tu último libro”. Y la hora de la cita, rara en Cuba, nueve de la mañana. Acepté, desde luego, sin importar la hora. Prometí llevarle el libro aludido. Fueron cuatro horas de continua y agradable conversación: literatura, avatares de la historia de Cuba, datos sobre colegas, anécdotas de escritores, asomos de su Colombia, de Chile, de Venezuela, politología, y mucho de Cuba, ¡mucho!, of course. Llegó el momento en que extraje de mi morral —así llama muy colombianamente Álvaro a las mochilas— el libro que deseaba. Él se fue a la habitación contigua para regresar con Librovejero y dedicármelo, obsequioso. Nos leímos en voz alta las mutuas dedicatorias, temerosos de que la contraparte no alcanzara a desambiguar la feroz torpeza en el trazado de las letras.

“Librovejero es un libro excelentemente escrito: prosa elegante, cuidada, exacta”.

Apenas tres días después he terminado la lectura de Librovejero —mote con el que lo designara el mismísimo Gabriel García Márquez, a quien tenía por cliente y amigo personal; a quien no llamaba García Márquez, ni Gabriel, ni Gabo, sino, simplemente, García—, y lleno de esa emoción posterior a la lectura me he recluido a escribirte, amigo Álvaro. Sí, porque si hablas a tus amigos en tus crónicas yo pretendo en esta, la mía, hablarte a ti, amigo. Y es que Álvaro, cuando escribe de sus amigos —libreros, escritores— les habla.

Librovejero es un libro excelentemente escrito: prosa elegante, cuidada, exacta. Una crónica de la labor de Álvaro en su oficio de librero. Un libro sentido, emotivo, repleto de una ternura pasmosa. Un libro de elegante cuerpo y de no menos elegante alma. Ignoro si algún otro librero haya resultado, o resulte, escritor. Álvaro lo es. Por derecho propio. Por derecho de lo que podríamos llamar “aristocracia del lenguaje”.

Álvaro comenzó su oficio de librero el 30 de noviembre de 1988, a los 19 años, en Bogotá. Cursaba apenas el segundo semestre en la universidad. Así como otros desean ser escritores, cosmonautas, marinos o médicos, él deseaba —¡desde niño!— ser librero. Yo, he de confesarlo, nunca había conocido a un ser inmerso en ese sueño: el de ser librero. Nunca. Sueño inusual. Pues ese fue el de Álvaro, sueño logrado, por demás. En Bogotá tiene hoy su propia librería: San Librario. Así, con santidad y todo. Que para el colombiano un libro es una deidad; la librería, un templo, y el librero, todo un abad pagano con báculo y mitra. Un abad que eternamente persigue y espera el libro que busca, ese que en su fuero interno, sus páginas, su carátula, su misterio, se sabe con destino al librero. No importa que búsqueda y espera demoren veinte años. Tal vez más. El libro llega: siempre llega. En eso los libros son quizá más fieles que los amores, esos que suelen ser cobardes, y traicionan, y olvidan. Con los amores puede suceder aquello cantado por Silvio, que no llegan, que se quedan ahí, que son cobardes. Los libros llegan. Nunca se quedan ahí. Tardan, pero llegan. No son cobardes. Tampoco lo son los libreros.

Álvaro ama a Cuba. A lo cubano. A los cubanos. Ha recorrido toda la Isla. De oriente a occidente. Ha vivido en Marianao, en Centro Habana, en La Habana Vieja. Ha hecho colas, ha montado en camello, ha sufrido apagones, ha sudado a mares nuestro nunca mitigable mediodía, se ha enamorado. Álvaro nos conoce. Conoce a casi todos los escritores cubanos. Incluso a muchos que al día de hoy no han publicado libros pero se afanan en escribirlos, esos que en días futuros los publicarán.

Una de las crónicas más notables de su libro, de las relacionadas con su interactuar con escritores, lo es “De Gabo a Mario” —a partir de la obra homónima (Espasa Calpe, 2009, Colombia),de la autoría de Ángel Esteban y Ana Gallego—, obra que resulta unaexploración de la amistad entre esos dos portentos de las letras universales que son Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Álvaro narra cómo desde un entramado de viajes y encargos logra que el libro sea firmado, autografiado, por ambos autores: primero lo hace Vargas Llosa; un año después, el Gabo. La primera firma es lograda en Bogotá; un año más tarde, en 2001, se logra la segunda, “adhesión de la contraparte” —bizarra e ingeniosamente escribiría entonces el Gabo— en La Habana. Si desde las páginas de ese libro dialogan ambos en días de amistad, para la primera de esas páginas logró Álvaro la firma —obsequiosa y exultante— de ambos para hacer honor y loor a tales días.

Una crónica hubo de llenarme de lágrimas los ojos: “Cinema Paradiso”. Suerte de homenaje al film pero, esencialmente, homenaje total a una chica a la que amara el entonces joven aspirante a librovejero. “Cinco años de amor”, aclara. De esa buena suerte que es el amor mientras dura. Porque bien se sabe que el amor y la buena suerte finiquitan. A esa chica, a la amada y nunca olvidada —la amada inmortal, llamaría a la suya el melenudo sordo tudesco— también en esa crónica le habla: “En el cine te sentabas siempre a mi lado izquierdo”, le dice. Tiempos felices en los que por seis meses se reunían para leer a dos voces El señor de los anillos. Todos hemos leído a dos voces con amadas. Y reincide Álvaro en hablarle, esta vez en inquirir: “¿Recuerdas?”. La chica ya no está, pero el librero le habla. A la que no está seguimos hablando. Sobre la que no está escribimos. Leían antes del amor. Leían después del amor. Hoy Álvaro le escribe desde ese interludio de nuncaolvido, esa suerte de recodo nostálgico que para todo el que ha amado deviene el amor. “Ya no somos”, le dice, con añoranza. Y alude haber visto 24 años después, ¡otra vez!, Cinema Paradiso. “Solo”, le dice. Sin ella. ¡Ah, qué tristeza rotunda rezuma esa frase!: Sin ella. Y termina la crónica gritando el nombre, el de la chica, invocándola, evocándola: Catalina. Algo similar hizo Pablo Milanés, nuestro Pablo —que tristemente acaba de morir— con su inmortal “Yolanda”. Beethoven, pudoroso, jamás nos dijo el nombre de la suya. Nombradas o no acaece que se les ama. Se les recuerda. Y se escribe, se hace música, se lucha con el óleo o una canción desde —y para, y por, y con— ellas. Benditas sean. Álvaro, amigo. Bendita tu Catalina. Bendita también, amigo, la chica que precisamente se negó a verme hoy.

“Eso pueden las letras: hacer resurgir amores y amigos”.

Álvaro hace de su libro —luctuosa recurrencia de intensos y tristes momentos— una suerte de colección de homenajes necrológicos, sentidos y emotivos recuerdos sobre amigos —libreros o escritores— tristemente fallecidos. A todos habla. “Tú”, les dice. Los interpela como si los tuviera ahí, vivos, sonrientes, a un lado. Así, en tierno soliloquio, conversa con Arquímedes, con Humberto, con Eligio, con Orlando, con Juan, con Borolas, intento nunca fallido de resurrección: palingenesia. Eso pueden las letras: hacer resurgir amores y amigos. Negar muertes y olvidos. Eso me lleva a recordar, Álvaro —amigo, deseo, te dije, seguir tu modus operandi, ese de hablar a aquellos a quienes aludes, ya ves, hoy te aludo y te hablo yo a ti—, la mayor palingenesia que conozco, al menos la que más al punto G del alma me ha llegado, “Elegía”, ese tristísimo poema en el que el gran Miguel Hernández se duele y se derrumba —para desamordazarte y regresarte— por la muerte de su entrañable Ramón Sijé.

Tremebundas de admiración y respeto, de cariño, son las crónicas dedicadas al Gabo; los diversos encuentros, las dedicatorias, las llamadas, las anécdotas, el aviso del fallecimiento: “Sí, era cierto, habías muerto. Lloré”, y, al final: “La vida te alcanzó para todo, hasta para darme un nombre”; a Fina García Marruz —Fina, mi Fina—; a Cintio Vitier; a Eliseo Diego —Mi Eliseo, Fefé. Maravillosa la crónica en la que evocas, amigo mío, a la muchacha pelirroja, esa chica innominada de Centro Habana que tanto hubiera gustado al Rojo Wichy Nogueras. Inolvidable, amigo, la historia del primer autógrafo: el de Mario Benedetti, a quien también hablas: “No olvido nada de todos estos años en que me has acompañado, Mario Benedetti, mi amigo”. Y menciona Álvaro a Primavera con una esquina rota,novela del inolvidable autor uruguayo, y asoman las coincidencias, los entrecruzamientos: precisamente ese libro hubo de dedicármelo Mario Benedetti en Casa de las Américas hace ya vaya a saber cuántos años.

Mas, si he de aludir a una bien urdida teorización —pensada, vivida y sentida— del oficio de librero, ahí está “El papel del librero en la transformación del mercado en lectura”. En ella nos dice Álvaro que volver a los libros elegidos es un acto de libertad; que releer es reencontrarnos con el que fuimos y fijarnos en el que somos; que vender y comprar libros es vocación y destino; que el trabajo de un librero lo convierte en otro en relación con los demás; que un librero puede trasformar el mercado y transformar lectores; que una librería es un “espacio nuestro”. Sí, a esa frase coloca comillas. La librería como lugar de encuentro, refugio, hogar, trinchera, barricada. Un librero es un agente de cambio porque hace del libro precisamente eso: espacio de libertad. Nunca había leído tan bella, sentida, emotiva y bien pensada teorización —caracterización— del oficio de librero.

Álvaro, bibliógrafo empedernido y suntuoso, se afana en explicar cómo persigue primeras ediciones. No importa si es de París, Buenos Aires, Montevideo o La Habana. Sobre todo La Habana, porque ya lo dije: Álvaro es un enamorado de Cuba. No lo desaniman el calor, los precios, las carencias, el transporte. Así es el amor. No se desanima. Pese a diatribas, horrores y errores, persevera. Resiste. Respira porque es verdadero. El de Álvaro lo es. Su libro respira y transcurre —si transcurrir puede un libro— entre La Habana y Bogotá. La cronología: la vida de Álvaro. Ese es el cronotopo. Los libros que ha amado, leído, logrado, regalado, perseguido, anhelado, vendido; los amores que lo han llevado y traído; los escritores admirados y conocidos; los libreros, esos colegas que lo han acompañado y enseñado; los amigos que se le han muerto y a los que incansable, sin dudarlo, habla, agradece, bienquiere.

Librovejero es un libro que debería publicarse en Cuba. Un libro excelentemente bien escrito. Emotivo. Sincero hasta el páncreas y aún más allá. Humano. Noble. Inteligente. Imagino una presentación repleta de todos los libreros de La Habana. Todos los escritores. Todos los amigos. Librovejero es un homenaje proverbial a un muy digno oficio. Al libro. A los escritores. A la amistad. Una diáfana negación de la muerte. Una sublimación del libro a la categoría de la kantiana cosa en sí, dela literatura como forma de las cosas, representación de nuestra sensibilidad.

Librovejero nos habla del librero como hacedor. Chamán. Demiurgo.

Gracias, Álvaro, colega, amigo, compatriota, por tu libro.

Gracias, librovejero.