Biografía de un cimarrón, la novela-testimonio de Barnet

27/11/2018

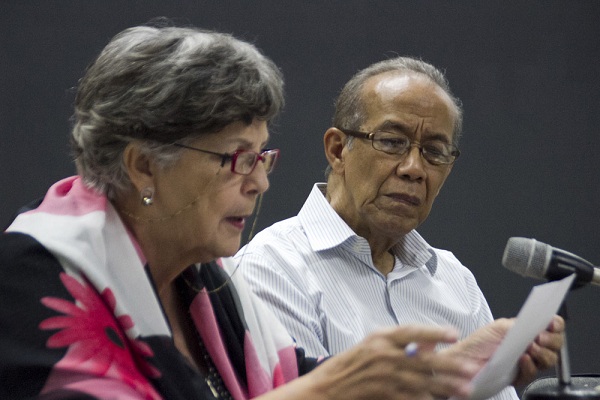

Como siempre ha recordado su autor con mucho cariño, y yo se lo agradezco invariablemente, hace poco más de cincuenta años publiqué en el recién fundado Caimán Barbudo una de las primeras reseñas de Biografía de un Cimarrón, surgida de lo que había significado para mí el impacto, el deslumbramiento causado por la revelación vívida, conmovedora de ese vergonzoso, traumático pero también heroico, memorable pasado de la nación que había conocido de la mano de Juan Pérez de la Riva en los años en que, siendo muy jovencita, trabajé con él en Colección Cubana de la Biblioteca Nacional.

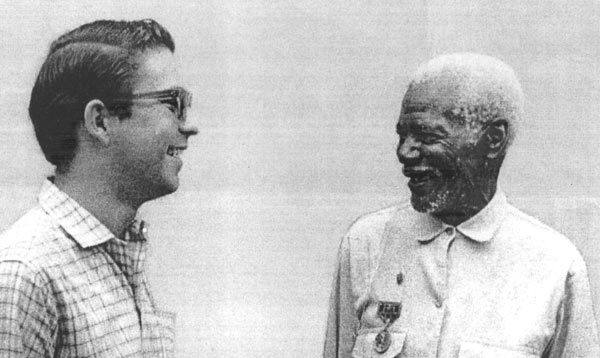

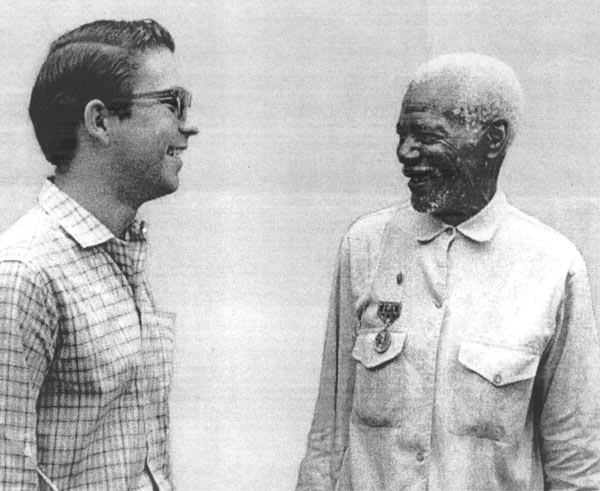

La historia de la gente sin historia, como la denominara mi jefe, me era narrada ahora directamente, sin ningún intermediario, a mí, una destinataria sorprendida, ávida, cautiva, invitada a instalarme como oyente, como interlocutora silenciosa, en el espacio que tan generosamente me ofrecía un texto hablado como conversación, con pausas, con silencios, y lleno de respuestas que no habría encontrado en los libros, respuestas a preguntas que tantas veces nos habríamos hecho o que no nos habríamos atrevido a plantearnos, o no se nos habría ocurrido hacerlo. Un relato que, además, se expresaba en una lengua llena de sustantivos, frases, giros, matices que nos eran al mismo tiempo novedosos y familiares, actuales o pretéritos, con esa prosodia entrecortada, en esa tonalidad coloquial que nosotros todavía habíamos alcanzado a escuchar en la voz de los viejos de antes, o en los cuentos de nuestros abuelos, que tanto supimos apreciar en aquella niñez tan desprovista de aparatajes eléctricos y electrónicos, pero tan llena de humanidad, de gente. La narración sin fingidos tapujos, pero con sus misterios y triquiñuelas, de un viejo negro centenario, que había sido esclavo, cimarrón y soldado del Ejercito Libertador. Un viejo que vivía a cuadra y media de mi casa de La Víbora, en el Hogar del Veterano. Un viejo frente al cual yo había pasado durante años camino del colegio sin prestarle mucha atención, devolviéndole tal vez en ocasiones, desde la otra acera, con respeto, pero nada más, su saludo; o no distinguiéndolo del resto de sus cada vez más escasos compañeros cuando el 10 de octubre, el 24 de febrero o el 20 de mayo íbamos con los condiscípulos del Instituto Edison a homenajearlos en medio del alboroto de bajar en grupo la loma de Felipe Poey.

Recientemente he releído con unos estudiantes parte de Cimarrón: los primeros años de Esteban y la vida en el ingenio, y aunque tanto ahora como en cada ocasión en que he vuelto a este unicum de la literatura universal se despiertan en mí viejas emociones, de todas ellas la que me gana y me embarga es la nostalgia, porque aunque quiera ya no puedo leerlo como cuando lo tuve por primera vez en mis manos, cuando, recién publicado, su autor me lo llevó, con una preciosa dedicatoria, a la Escuela de Letras en que yo empezaba a dar clases.

Y es que entre aquel lejano entonces, y mis sucesivos reencuentros con sus páginas, han pasado no solo muchos años, sino muchos estudios, muchas teorías, mucha distancia critica, mucho ir y venir profesional que apagan implacablemente el placer de una lectura fresca, ingenua, feliz.

De modo que lo que hoy me he propuesto escribir como prólogo a su merecidísima inclusión en la colección Literatura Latinoamericana y Caribeña de la Casa de las Américas tiene dos caras, dos tiempos… Quiere ser, por una parte, un rescate de aquel lejano ayer de mi primera lectura de Cimarrón, y por otra, un acercamiento actual al tiempo en que se escribió, se publicó y, sobre todo, se empezó a leer Cimarrón, a su contexto nacional de creación y de recepción, y a su influencia decisiva en la canonización del testimonio latinoamericano.

I

En todas la literaturas ―escribía en el entonces de mis veintitrés años― hay libros entrañables que, curiosamente, rebasan los límites de lo exclusivamente literario. Y recordaba cómo poco antes habíamos hallado en las Memorias de una cubanita que nació con el siglo, de Renée Méndez Capote, la revelación, algo así como el descubrimiento del encanto, de la fascinación íntima de la tierra, de los matices sutiles e inefables de eso que nos decían que se llamaba la cubanía. No lo he olvidado porque veía en las Memorias de la cubanita, en su querer y no querer un pasado conflictivo, en su lenguaje, en sus descripciones minuciosas de los objetos y las costumbres, de las ilusiones y los reveses de la vida cotidiana de una época, en la expresión raigal de su pensamiento siempre rebelde, toda una manera de entender una historia que no era la oficial, pero que era tan imprescindible como la que nos iban a ofrecer Esteban Montejo y Miguel Barnet.

Y lo primero que pensaba, que sentía entonces, era que Biografía de un Cimarrón venía a ser ―solo, por supuesto, en cierta medida, y a manera de confrontación― una contrapartida y un complemento de la Cubanita. Que lo que en aquella eran las postales de nuestra modesta Belle Époque, en el Cimarrón era la cara terrible de los últimos años de la Colonia; que ambos textos nos daban más de cuarenta años de vida nacional ―de muy difíciles y decisivos años de vida nacional― vistos desde espacios y clases muy distantes, pero con la misma intensidad, por los ojos chinitos de una niña rica y por los de un negro esclavo, cimarrón y mambí. Que Cuba era ambas cosas, y que teníamos que aprender a lidiar y a vivir y a construir esa tremenda condición de pueblo nuevo ―como lo definiría Darcy Ribeiro―, de pueblo que habría de nacer dolorosamente de la convivencia y el entendimiento entre blancos descendientes de esclavistas o de gente de algún modo beneficiada por el régimen colonial o aliada a él, y negros y mestizos descendientes de esclavos, víctimas del régimen colonial.

Esteban Montejo ―“Yo estuve años y años sin conversar con nadie”― parecía haber estado esperando por las preguntas de Miguel Barnet, y al cabo de un siglo de silencio se puso a relatar su vida, no como esos viejos que se creen actores infatigables de la historia, sino como un testigo curioso de su tiempo, capaz de dar opiniones, de lanzar juicios y anatemas, alegre y juguetón, parcial a su raza, desconfiado, sabio, mujeriego ―demasiado mujeriego, demasiado machista, diría hoy.

Miguel Barnet, con un temprano saber que trascendía su condición de etnólogo y de poeta, y que parecía provenir de no sé qué misteriosa intuición, conservó, en la medida de lo posible, el habla alucinada del cimarrón: sus arcaísmos, su léxico medio campesino, medio negro, las citas de los bozales, con su precario español; mantenía sus giros sintácticos y, sobre todo, su increíble forma de asociación de ideas, puesta de manifiesto en algo que está presente desde la primera página, algo que encanta y seduce al tiempo que brinda una nueva dimensión al personaje y a la obra: la “filosofía” de Esteban, su cosmogonía un tanto panteísta por lo ingenua y sabia al mismo tiempo.

Los barracones de la esclavitud y de la abolición, los bateyes, el monte, los ingenios, los pueblos,

Los barracones de la esclavitud y de la abolición, los bateyes, el monte, los ingenios, los pueblos,la manigua insurrecta aparecen descritos en todas sus dimensiones. Foto: Internet

Con esta forma de mirar las cosas que lo acompañaba desde la infancia ―“lo que pasa es que a mí me ha dado por ver las cosas de lejos”―, Esteban se refería a lo real y lo imaginario, lo cotidiano y lo mágico de su vida. Los barracones de la esclavitud y de la abolición, los bateyes, el monte, los ingenios, los pueblos, la manigua insurrecta aparecen descritos en todas sus dimensiones. Habla de los juegos: los billetes, el tejo, los bolos, el mayombe, que era más bien un rito religioso; los juegos “de relajo”; los juegos de los niños y las niñas: bolas, muñecas de trapo, prendas; los juegos de baraja: a la cara, al mico y el clásico monte decimonónico; los juegos de los pueblos: los gallos, las competencias de caballos con púas o con patos; los juegos de los chinos: el botón y la charada. Rememora los bailes: en los barracones, el maní, la yuka y el baile francés; los bailes de los guajiros, el zapateo y la caringa; los bailes de los bateyes: rumbas; la jota española, la danza y los danzones. Repasa las fiestas con sus rifas de Semana Santa, patrocinadas por los curas, los titiriteros: “gitanos, españoles y cubanos”, los adivinadores, los saltimbanquis, los cómicos de las ensaladillas que deben de haber sido algo así como los entremeses medievales; y las bebidas y frituras de las fiestas, con un catálogo de nombres inolvidables. Las ropas de la esclavitud, las esquifaciones, y las ropas de la libertad, de tela encubridora; los vestidos de las mujeres que parecían “escaparates ambulantes”. Las tabernas, las fiestas de San Juan, las monedas: las carandolesas mexicanas, los doblones, los centenes, las onzas, las medias onzas; el enamoramiento campesino, los bandidos, los curas, la hora del baño, las “canchanchanas”, los serenos, los castigos, los médicos, los chinos de Sagua, Manuel García, las inconsútiles brujas canarias, los tambores.

Esteban no olvida nada. Recuerda con gran exactitud el proceso de fabricación del azúcar en el ingenio Flor de agua, donde trabajó cuando era un adolescente. Repite con precisión las recetas de las comidas de los santos. Barnet, en la “Introducción” a Cimarrón, en entrevistas y en conversaciones, ha contado su interés inicial en que Esteban le informara de las religiones africanas, y cómo el viejo veterano ―“Hay que respetar las religiones. Aunque uno no crea mucho”― se mostraba esquivo y pretendía no saber nada de ellas. Pero en el transcurso de las charlas se animó a contar también estos recuerdos. Y así describe los ritos de los lucumises ―“Eran los más rebeldes y valentones”―, cómo hacían o tallaban las imágenes de sus dioses y cómo tenían el don de la adivinación; y los ritos de los congos ―“eran más bien cobardones… Hay una jutía muy conocida que le dicen conga; muy cobardona ella…”―, el chicherekú, el mayombe, la brujería ―“La brujería tira más para los congos que para los lucumises. Los lucumises están más ligados a los santos y a Dios”―. Esteban cuenta con asombro, añoranza y melancolía, sus conversaciones con los negros de nación ―el Congo del Timbirito, Ma Lucía― y repite las historias de África, de elefantes, sapos, jicoteas, orangutanes, y recuerda los rostros patriarcales de sus interlocutores, el respeto que inspiraban, la valentía que mostraron en la Guerra de los Diez Años. Pero donde el poder recreador de la memoria de Esteban sorprende mucho más es en la narración de la vida en el monte. Allí no solo relata las peripecias diarias y describe el bosque y sus habitantes, sino restablece ese vínculo del hombre y la naturaleza que conforman la soledad y el silencio, lo que Esteban expresa con toda su ingenua poesía al recordar los nombres y las voces inconcebibles de los pájaros, el sabor escapadizo del agua de río y las virtudes omnímodas de las hojas del monte.

Comentaba entonces en mis paginas cómo algunos historiadores muy rigurosos, no bien publicado Cimarrón, ya habían comenzado a discutir si todavía en la década de los setenta podía haber cimarrones, o si se habían tomado en cuenta o no ciertos factores en la descripción de la batalla de Mal Tiempo y, en general, de la Guerra de Independencia. Y lo hacían prescindiendo de lo que Barnet dice en la “Introduccion” del carácter eminentemente subjetivo de la narración de Esteban. La Historia es ―en definitiva― una ciencia, si no exacta, por lo menos amante de la exactitud. La literatura ―prescindamos de la etnografía― se interesa por la visión personal y solo de esta forma logra hacer vívido aquello que en la historia queda como esquema o consideración general. Al fin y al cabo cada prejuicio, cada actitud del personaje viene a tener también su explicación histórica.

Cuando Esteban Montejo se huyó, a finales de la década de los setenta del siglo XIX, ni se conocían, ni se plasmaban igualmente en todas partes las hoy llamadas “consecuencias inmediatas” de la Guerra de los Diez Años. La esclavitud estaba en decadencia; en algunos sitios se hacia incosteable; pero en otros no, y en estos su decadencia recrudecía los malos tratos. Frente a eso el esclavo no podía más que cumplir con su íntimo afán de rebelión y huirse.

Cuando Esteban regresa del monte al barracón de la abolición, todo sigue siendo igual: los amos, el mayoral, la faina, la guardia civil, los curas. El desencanto tácito que se ha advertido en otros capítulos se agudiza, y el cimarrón se va a la guerra, sin entusiasmo, solo porque “los muertos se iban a morir igual y sin provecho para nadie”. En su descripción de la guerra, en los juicios que emite sobre los jefes, se pone de manifiesto la subjetividad de sus opiniones, la parcialidad para su raza y más que nada su desconfianza innata: “Lo mejor para la guerra es la desconfianza. Para la paz, igual… De los hombres hay que desconfiar”. Y es que lo que él narra no es la guerra que conocemos por los libros de historia, por las memorias de los ilustres patricios; lo que Esteban cuenta no son las dificultades, los avances y los retrocesos de la estrategia en grande, de las luchas por prevalecer, por dominar sectores, por establecer privilegios para el futuro, los manejos que anunciarían la gran traición burguesa del 98; sino la vida de la tropa, sus relaciones con los jefes, el hambre, los castigos, el fango, la discriminación, las pequeñas traiciones. Sus opiniones sobre Máximo Gómez son muy prestablecidas, muy prejuiciosas, pero revelan todo un aspecto muy debatido de la guerra: la discriminación dentro del Ejército, la existencia de bandolerismo, la indisciplina de los pequeños jefes, la falta de consideración a la tropa. Y por otra parte, se ve su ingenua admiración por Maceo que respetaba a la tropa ―“Él decía que los soldados no eran culpables de los errores”―, que “era más duro que un guayacán” y que era negro, como Quintín Banderas, a quien también elogia.

De la guerra Esteban salió más desconfiado aún ―“La guerra tiene esas cosas, por eso yo dio que mata la confianza de los hombres”―. Había sido una guerra “sin vencidos ni vencedores”, pero habían ganado los yanquis: “Por eso cuando los jefes dijeron: ¡Ya se terminó la guerra, hay que trabajar!, yo cogí mi bulto y fui a la terminal de trenes, al lado de la muralla de La Habana”.

Esteban Montejo ―“Yo era cimarrón de nacimiento”― se fue al monte solo ―“cimarrón con cimarrón, vende cimarrón”―, sin seguir un criterio común, o unirse a otros compañeros y apalencarse. De la misma manera se unió a la guerra: “Al principio nadie explicó la revolución. Uno se metía de porque sí. Yo mismo no sabía del porvenir. Lo único que decía era ¡Cuba Libre!”. Y es que así se hace la historia, así hace la historia la masa inconmensurable de hombres sin historia. Esteban pudo, al cabo de un siglo de silencio, contarnos lo que hizo, “pero hubo quien ni siquiera salió del monte. Del caballo para debajo de la tierra”.

II

Llego a mi lectura de hoy, de hace dos años, de cuando quise celebrar el medio siglo de Biografía de un cimarrón repasando las circunstancias en que se escribe y empieza a leerse; y debo comenzar por el principio.

El impacto del triunfo revolucionario, a más de sus múltiples consecuencias inmediatas y perspectivas futuras, hizo resurgir en el imaginario colectivo la heroicidad del pasado, tanto del más cercano, casi contemporáneo, como del más remoto. Recordemos la caballería mambisa con que Camilo Cienfuegos entró en La Habana al frente de los campesinos que poblarían con sombreros de yarey y machete en mano la Plaza de la Revolución el 26 de julio de 1959.

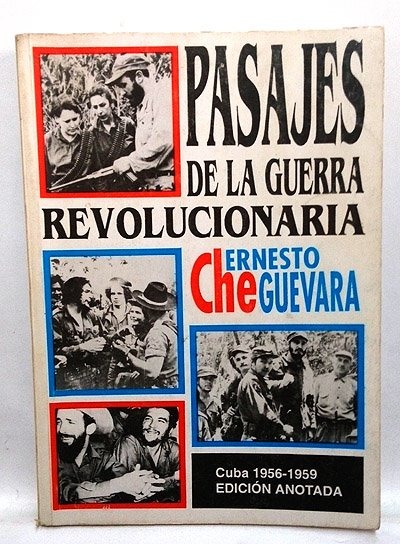

Así, en el campo literario cubano de los primeros sesenta y en su correlato editorial es fácil encontrar textos recientes o pretéritos con marcados objetivos políticos, que actualizaban, revisaban, visibilizaban la historia nacional desde la perspectiva o desde la escritura de sus protagonistas del presente o del pasado. Sin duda el más relevante de ellos fue Pasajes de la guerra revolucionaria, del Che, de 1963. Y como el Che no solo hubiera recomendado a los combatientes del Ejército Rebelde, sino también a los alfabetizadores que recogieran sus experiencias, se multiplicaron los textos que daban testimonio del presente de luchas y de distintos tipos de campañas libradas por un pueblo entusiasta en el que los jóvenes marchaban al frente.

Por eso no deja de ser significativo que la revista Casa de las Américas publicara muy tempranamente dos textos testimoniales sobre la Campaña de Alfabetización, en 1961 el de un escritor, traductor, fundador de revistas que había participado en ella: Pepe Rodríguez Feo; y en 1963, el de una alfabetizadora popular: Matilde Manzano. Tampoco debía de haber sorprendido que en 1962 el premio de novela concedido por mayoría en su casi recién estrenado certamen recayera en Maestra voluntaria, de Daura Olema, texto que por su estatuto híbrido, en buena medida testimonial, desconcertara a sus primeros críticos y lectores. Ni que ya en los primeros años del catalogo editorial de la Casa aparecieran dos textos testimoniales. Uno, debido a Lisandro Otero, de quien se publica en 1960 un largo reportaje: Cuba ZDA, o sea, zona de desarrollo agrario. Y otro, La favela, o Quarto de despejo, de Carolina María de Jesús, diario o memorias de una cartonera de Sao Paulo, que en 1966 será uno de los primeros libros incluidos en la colección Literatura Latinoamericana, recién creada para reunir las obras canónicas de las letras del continente.

Entre las memorias aparecidas por esos años anoto también una que fuera premiada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) como guion cinematográfico en 1961, y luego publicada en 1963 por Ediciones Unión: Primeros recuerdos de Araceli de Aguililla. Y muy especialmente, la aparición en su primera edición, de 1963, por la Universidad de Las Villas, de las ya mencionadas Memorias de una cubanita que nació con el siglo, de Renée Méndez Capote, quien gozaba desde los años treinta de gran prestigio intelectual y político en nuestro ámbito cultural, al cual regresaba con este texto extraordinario, que en su segunda edición por la colección Bolsilibros de la Uneac, de 1964, llegaría a ser uno de los libros más leídos y elogiados por la critica cubana de la época, y un clásico de la autobiografía hispanoamericana.

Por otra parte, en aquellos primeros sesenta se desarrolla con Ambrosio Fornet un camino que será muy influyente: el del rescate de lo que él llamara “literatura de campaña”, a partir de dos libros referidos a la Guerra de los Diez Años que fueran publicados en 1890: un testimonio directo, sin mediación: A pie y descalzo: Trinidad a Cuba 1870-71 (Recuerdos de campaña), de Ramón Roa, y otro mediado, Episodios de la Revolución cubana, escrito por uno de los más notables autores de fines del XIX, Manuel de la Cruz, a partir de testimonios de veteranos de esa primera contienda.

Es obvio que A pie y descalzo… y los Episodios…, editados y leídos en los años en que se estaba decidiendo, bajo el acicate de José Martí, el inicio de la segunda guerra de independencia, tuvieron en su momento una función movilizadora, eminentemente política, frente a la ofensiva conservadora de las tendencias autonomistas que promovían una perpetuación light del dominio colonial.

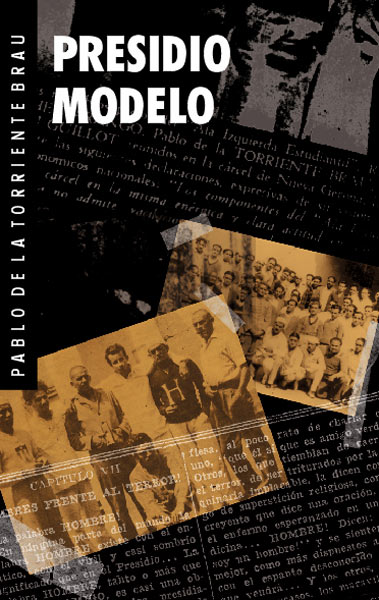

El 13 de marzo de 1965 Fidel había reclamado enfáticamente la recuperación del pasado para la consolidación del presente: “Nosotros entonces habríamos sido como ellos, ellos hoy habrían sido como nosotros”, y es en este contexto en el que se va a producir la creación, por Fornet, en la editora del Consejo Nacional de Cultura, de la colección “Literatura de campaña”, cuyo primer titulo es El viejo Eduá, texto escrito en 1892 por Máximo Gómez, en el cual el generalísimo rememora la figura y las acciones de su asistente, un negro viejo que fuera esclavo, cimarrón y combatiente en el Ejército Libertador. A este se sumaron las reediciones de diarios de campaña del 68 y el 95. Pero al mismo tiempo se escriben, reeditan o rescatan, a más de textos producidos durante las guerras de independencia, los testimonios de revolucionarios de los años treinta o de quienes participaron en la Guerra Civil española. En ellos se subvierte la historia oficial o se completa con facetas antes invisibilizadas. Son ejemplos notables La Revolución del 30 se fue a bolina (1969), de Raúl Roa, Tiene la palabra el camarada Roa, larga entrevista sobre esta temática que le concede a Ambrosio Fornet (1969), y, sobre todo, los textos de Pablo de la Torriente Brau: Aventuras de un soldado desconocido cubano, Peleando con los milicianos (1968) y, en particular, Presidio Modelo, excepcional testimonio de la cárcel, cuyo manuscrito conservaba Roa y se da a conocer en 1969.

Otra vertiente importante de este substrato nacional del testimonio, fundamental en nuestro caso, es la etnográfica, nutrida por las enseñanzas de Fernando Ortiz y de Lydia Cabrera en su trabajo con informantes. A ellas habría que sumar la impronta de la escuela de Robert Redfield introducida por su discípula Calixta Guiteras, de quien se publicara en los años sesenta en los Estados Unidos y México su libro Los peligros del alma: visión del mundo de un tzotzil, aparecido posteriormente en La Habana.

Al constituirse a comienzos de los sesenta el Instituto de Etnología y Folklore, dirigido por Argeliers León y del que sería asesora Calixta, surgen dos proyectos destinados a preservar, no solo por razones científicas, sino también por su carga política, la cara oculta de zonas marginales o la experiencia de grupos olvidados a los que los investigadores aplicarían instrumentos rigurosamente diseñados para obtener sus historias de vida. Es así que se propone, por una parte, trabajar con habitantes de un barrio marginal de La Habana en proceso de desaparición: Las Yaguas ―que ya había suscitado el interés de la lente de Walker Evans (1933) y del antropólogo Oscar Lewis (1946, 1960)―, y documentar su tránsito a nuevas viviendas. De ahí surgen textos como Manuela la mexicana, de Aida García Alonso (1968), y Amparo, millo y azucena, de Jorge Caderón (1970), que tendrán, sobre todo el primero, marcada relevancia en esta arqueología del testimonio.

Hay, como decía, un segundo proyecto, destinado al mismo fin de preservar la memoria y la experiencia de protagonistas o grupos olvidados, el cual consistía en entrevistar a centenarios, según una guía temática cuidadosamente organizada, Y de ahí surge en 1966 Biografía de un cimarrón, publicado por el referido Instituto con una introducción en la cual el autor expone las características de su trabajo y de su método como propios de una investigación etnográfica.

Pero muy pronto, casi coincidiendo con su publicación, el libro gana independencia, se ibera de la marca etnográfica, deja de ser exclusivamente un documento científico para convertirse en un texto literario, leído como se lee una ficción, solo que en este caso el lector no tiene que pensar que tal vez el autor ha basado su “novela” en un personaje y unas situaciones y experiencias reales, y que ha adoptado giros y voces correspondientes a estos, sino que su protagonista existe, que le ha contado su vida, que el autor la ha grabado, la ha transcrito, la ha editado…

Poco tiempo después Miguel Barnet decide otorgar una nueva denominación, la de novela-testimonio, a lo que ya también fuera de Cuba había sido ampliamente leído como ficción, y comenzado a desatar la que sería una de las grandes tormentas teóricas dentro del trascendental ascenso del testimonio en las letras latinoamericanas.

Se trataba de los problemas éticos e ideológicos que implica la transcripción del otro, de las relaciones entre emisores y editores. La famosa pregunta de Gayatri Spivak sonaba como un memento mori dirigido a la legitimidad del testimonio y sus estudios. ¿En verdad podía hablar el subalterno? ¿Qué es lo que nos llegaba de su voz mediada por la escritura del editor, de la editora? De regreso a lo más estrechamente literario, ¿cuáles eran, por tanto, los problemas epistemológicos y retóricos implicados en la transcripción de estos discursos? ¿Cómo llevar la oralidad a la escritura? ¿Cómo el texto se convertía en libro?, ¿qué paratextos introducía el editor, la editora, es más, la editorial? ¿Cuál era, de nuevo, la relación entre verdad y ficción, lo fáctico y lo ficticio? ¿Cómo se narraba y cómo se leía el testimonio? ¿Cuál era su recepción? ¿Cómo influía, estaba influyendo, en géneros literarios canónicos?

Y a ello había venido a poner fin la nueva definición propuesta por Miguel, la de novela-testimonio, ampliamente acogida por la crítica. Un hibrido en que la ficción, con sus recursos y procedimientos literarios, y la realidad, lo fundamental, el meollo, se complementan. En que el autor, el gestor, el editor del testimonio decanta, filtra, selecciona para al final poder decir, como en Canción de Rachel: “esta es la historia de ella, de su vida tal y como ella me la contó y tal como luego yo se la conté a ella” ―y a nosotros, por supuesto.Nota:

El autor ha tenido la generosidad de entregar para esta edición dos importantes textos: “Para llegar a Esteban Montejo: los caminos del Cimarrón”, y “La novela testimonio: socio-literatura”. Ambos contribuyen a lograr, de primera mano e incuestionablemente, una mucho mejor lectura de su obra, a una amplia y documentada comprensión de su poética y de su método, y a calibrar la omnipresencia de Cimarrón en el escenario mundial y en las disimiles manifestaciones artísticas a las que se ha incorporado como tema. Nadie se arrepentirá de leerlo Transcripción del Prólogo: Zita Corrales Romero