Con Eliseo, por los extraños pueblos. Memoria del primer encuentro

29/6/2020

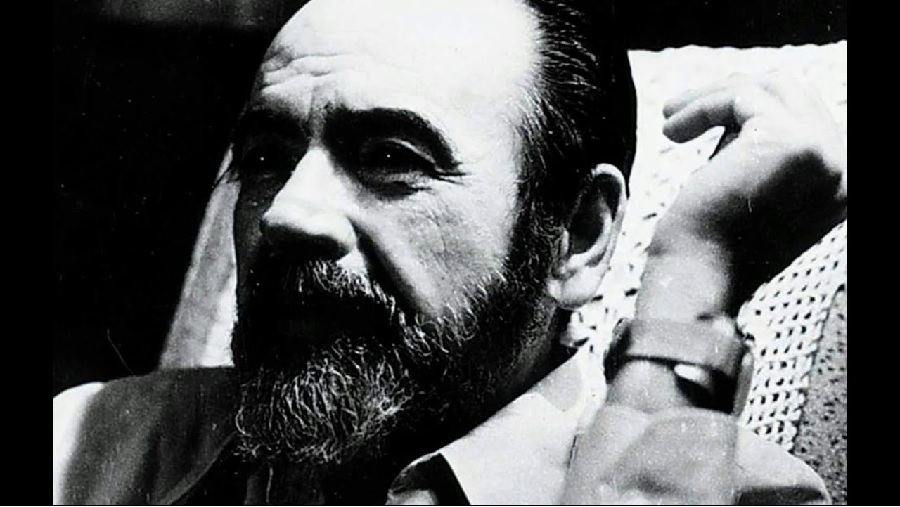

Un día de 1966, que será siempre inolvidable, me encontré por primera vez con Eliseo Diego. Yo estudiaba, por ese entonces, un curso para técnicos bibliotecarios en la casa que hoy ocupa al Ministerio de Cultura en calle 2 entre 11 y 13, en El Vedado. Recuerdo que era el único varón albergado en esa lujosa mansión, llena de hermosas muchachas procedentes de diversos pueblos del país, y custodiada por su antigua ama de llaves, una severa española de cuyo nombre no tengo memoria.

Ese curso contaba con un extraordinario grupo de profesores, entre los cuales estaba uno, de apellido Calles, que impartía una asignatura llamada Grandes Saltos, a través de la cual nos ilustraba los momentos cimeros de la historia, aquellos que marcaban un parte aguas en el decursar de la humanidad. Otro que recuerdo con gran respeto era Manuel Moreno Fraginals, quien nos paseaba por la historia de Cuba de manera tan vívida, que nos permitía entrar en los ámbitos donde se movieron los hombres y mujeres que fundaron y sostenían la nación. Formando parte de ese excelente claustro estaba alguien, cuya sabiduría y dulzura, no exenta de rigor, me cautivaba. Me refiero a Bella García Marruz. Ella nos daba clases de literatura, más bien de comprensión de la literatura, de cómo descubrir en un texto, más allá de su escritura y su anécdota, aquello que podía formar parte de nosotros, alimentar nuestra experiencia vital; nos inducía a reconocernos en lo que el escritor había dejado para la posteridad.

Un día, mientras esperábamos la segunda hora para recibir a Bella descubrí, a través de la ventana junto a mi pupitre, a un hombre taciturno que se paseaba de un lado a otro del portal de la casa. A veces bajaba al jardín, se detenía como meditando, y luego echaba a andar de nuevo. Daba la impresión de estar preocupado. Nunca miró hacia adentro del aula. Llegada la hora de la esperada clase de Bella, la directora de la escuela entró con aquel señor que parecía salido de un tiempo venerable y al que yo no había podido dejar de observar mientras deambulaba frente a mi ventana. Nos informó que la profesora García Marruz no podría estar ese día con nosotros y que, en su lugar, la clase la daría su esposo, el poeta Eliseo Diego, a quien daba la bienvenida y le cedía, con mucho gusto, el aula.

Así que aquel era Eliseo Diego, el autor de En la calzada de Jesús del Monte, libro que había leído en la biblioteca de la Escuela para Instructores de Arte. Me vinieron de pronto a la memoria algunos versos que aún me acompañan. En esa época yo leía, con la voracidad de quien quería llenar en unas horas dieciséis años sin libro y sin escuela. Recuerdo que Eliseo nos miró detenidamente a cada uno, como evaluándonos, con cierto aire de picardía en la mirada. No pasó lista. Se sentó, cruzó las piernas con aquel gesto suyo inmortalizado por su hijo Rapi en un dibujo.

Disculpó a Bella con su voz apenas audible desde donde yo estaba, y dijo que hablaría del cuento, de “ese género narrativo que tantas obras maestras nos ha dejado”. Aclaró que no iba a detenerse en la explicación de cómo se construye un cuento sino que nos narraría uno y después, si nos parecía bien, abriría un diálogo con nosotros sobre ese relato. Hizo otra pausa, larga, y empezó a contar sin dejar de mirarnos. Tuve la sensación de que contaba para mí, de que su cuento no era para todos sino para cada uno en particular. Nos fue envolviendo en la narración. Nadie hacía el más mínimo gesto. Nos cautivaba.

El relato, según recuerdo, hacía referencia a dos tíos suyos, probablemente apócrifos. Uno era alto, fuerte, bonachón, siempre dispuesto a la solidaridad familiar y el otro pequeño, flaco, gruñón, dominado por el mal genio, insoportable, obstinado, que se consideraba poseedor de la verdad y la razón. El pequeño era quien llevaba la voz cantante en la pareja y lograba, con reiterada frecuencia, que el otro se subordinara a su voluntad. “Pero hubo un día ─y ahí el narrador hizo una pausa─, hubo un día –repitió─ en que el tío malhumorado traspasó los límites, y el generoso y comprensivo de su hermano perdió la paciencia, lo levantó del suelo y lo sacudió como si fuera un muñeco desgoznado, y lo amenazó con ponerlo en su sitio, de mala manera si lo seguía mortificando. Pero pasó algo curioso, y fue que el tío gruñón, no obstante estar en franca desventaja, tuvo la osadía de mirar fijo y de manera desafiante a los ojos de su hermano y le dijo, sin que le temblara la voz: está bien, te perdono”. En ese punto del relato nos reímos todos, cosa que seguramente el narrador esperaba. Hubo algo de distención en el auditorio y Eliseo retomó la narración. Recuerdo que se detuvo en todo tipo de detalles, físicos y sicológicos, de ambas personalidades; relató anécdotas que ilustraban el comportamiento de aquellos “tíos” dispares, puso ante nuestros ojos una época, la de su infancia, una ciudad intacta en su memoria, una casa familiar que resultaba entrañable. El cuento iba y venía, se bifurcaba, se perdía en meandros narrativos muy atractivos, sin duda, pero disociadores. Cuando terminó, se hizo un largo silencio que concluyó en un aplauso entusiasta por nuestra parte.

Después de observarnos, se paró por primera vez y nos preguntó qué nos había parecido el cuento. Le interesaba saber si creíamos que estaba bien contado. La aprobación fue casi unánime, solo yo me mantuve en silencio mientras se sucedían las opiniones elogiosas. Pensaba que el relato era, desde luego, maravilloso, pero me quedaba claro que no estaba bien contado. Había demasiadas interferencias. Varias historias confluían y eran buenas, pero debilitaban la historia central, con demasiada frecuencia la desdibujaban. Tal vez hoy pensaría de otra manera, sería menos ortodoxo, pero en aquel momento asumí una suerte de silencio reprobatorio.

Después de oír a varios alumnos, y de darse cuenta que yo no mostraba el mismo entusiasmo, se acercó a mí y me preguntó si estaba de acuerdo con los demás. No sabía cómo darle mi opinión, era Eliseo Diego, me parecía una petulancia de mi parte corregirlo pero, sin saber cómo, le solté de pronto: “creo que está mal contado”. “Por qué”, me preguntó, mirándome fijamente a los ojos. Ya no me quedaba de otra y entonces intenté una suerte de argumentación que me pareció algo precaria. “Es que, no sé, siento que hay muchas historias juntas, y unas compiten con las otras y al final se debilita la verdadera historia del cuento”. No dijo nada. Volvió a su asiento, cruzó las piernas.

Más de uno me miró reprobando mi criterio o pensando: y este qué se cree. Cuando tomó la palabra empezó agradeciendo que hubiera alguien que se había dado cuenta del principal defecto de la narración. “Se lo agradezco”, dijo mirándome de nuevo. “Eso me va a permitir, como era mi propósito, explicarles cuáles son las leyes que hay que respetar a la hora de escribir un cuento”.

Durante el resto de la clase se dedicó a dar detalles de las técnicas narrativas y de los principios que se debían tener en cuenta a la hora de enfrentar esa modalidad literaria. Habló de Quiroga, de Maupassant, de Chejov y de otros autores. Estoy convencido que con ello intentaba despertar en nosotros la curiosidad por la lectura de esos maestros, más que darnos una muestra de su inmensa cultura.

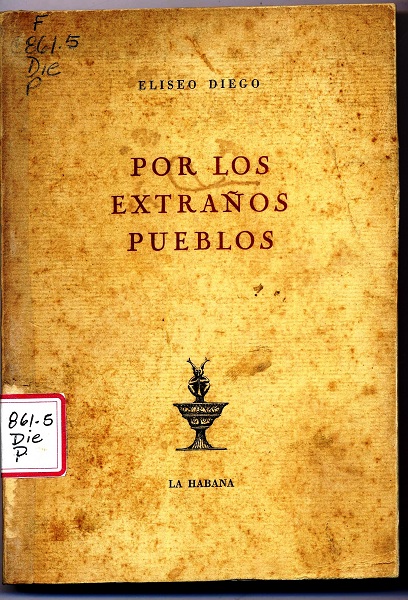

Después de terminada la lección, sacó de algún sitio un libro, de tapa amarilla y dijo que ese era el premio que él traía para obsequiárselo al alumno que más se destacara en la clase. Volvió a repetir aquel silencio suyo, que luego con los años y la larga amistad que nos unió, entendí. El silencio es mejor que las palabras, parecía decirnos muchas veces Eliseo. Miento si no digo que esperaba que el libro fuera para mí como en efecto fue, para envidia de algunos condiscípulos. Me llamó a su mesa y lo vi escribir, con su letra diminuta una afectuosa dedicatoria. Era el primer libro que alguien me dedicaba y lo hacía nada menos que Eliseo Diego, el autor de aquella obra que cautivó mi sensibilidad de poeta en ciernes. Cuando cerró el libro pude leer el título: Por los extraños pueblos. Es un tesoro que guardé por muchos años.

Foto: Cortesía Biblioteca Nacional de Cuba

Recuerdo que me echó el brazo por los hombros y caminamos hasta la salida, rumbo a calle 2. No estoy seguro si me dijo algo durante aquel breve trayecto que selló, para siempre, nuestra amistad.

Luego vinieron años en los que compartimos historias de todo tipo, unas veces en La Habana, otras en Santiago, donde nos encontramos con mucha frecuencia, en la Nicaragua del triunfo, tan querida por él, o en los caminos que nos llevaban a los extraños pueblos de la Sierra donde él nos daba lecciones de sabiduría, de humor irrepetible, de inalterable sentido de la ética y la dignidad.