De cuánto dura la muerte de un escuadrón de zanahorias

1/8/2017

Para Elkis Rojas Pérez

Mi primer Luis Rogelio Nogueras no fue precisamente Cabeza de zanahoria. Llegó de manos de un amigo del pre y lo devorábamos de tarde-noche en el aéreo, los miércoles de recreación o de escapada del estudio individual, desternillados con la caravana de apócrifos de El último caso del inspector (Letras Cubanas, 1983). Para entonces mi trillo de lecturas zigzagueaba de los anaqueles de mi madre a dos bibliotecas: la provincial de Holguín y la de los Camilitos, y como polilla asidua, me era permitido escoger por las estanterías lo próximo a devorar. Todavía recuerdo el cosquilleo con que me paseaba entre los libros, y que —como el de los primeros amores— ha ido opacando su intensidad bajo el peso de los archivos —ese cúmulo de cánones que va pautando la espontaneidad del gusto y cuyo tintineo nos ciega en las librerías cuando afectamos ir hacia lo ignoto—. Mas entonces yo tenía 15 y ya leía lo mismo sobre ruedas que a pie camino a casa, o acampada en cualquier esquina que volvía mi fortín, sino en el aula —el libro enmascarado bajo la mesa y balanceándome temeraria—. No había tropezado con el príncipe lusitano de los heterónimos, pero sí con un Félix Mondejar que me había iniciado en los deleites de la intertextualidad. Así que Nogueras vino a ser más que la puerta a la carcajada cómplice, el diálogo chispeante con sucesivas capas de historia (no solo literaria), y la admiración por la inventio que desplegaba en sus heterobiografías. La poesía se nos abrió, pues, como un género también susceptible a la ironía (al gracejo), y la resonancia de sus juegos de imaginación llenó nuestra espera en las formaciones de algo que sin pudores puedo llamar felicidad.

Dibujo: Sigfredo Ariel

Puesta ante la pregunta “¿Qué significa (¿significa todavía?) hoy Cabeza de zanahoria?”, revuelco mis estanterías y reaparece con trazas de humedad, glosado por mi apretada letra (juro que roja, enmarañada y casi ilegible), un ejemplar de El último caso…, donde aún en 2002 yo conversaba con mi amigo ausente, a través de páginas releídas con fruición. Con el paso (petulante) del tiempo —entre otras razones, de seguro, porque me entusiasman la creatividad y el arte de hacer reír—, mi primer Wichy ha soportado el embate de otras lecturas: enfrentado a sí mismo y al listón que dejan los archivos en mente. Hurgando en su biografía “real”, no es inesperada la empatía, siendo que ambos estudiamos Letras, y que su modus operandi entremezclaba lo erudito con una desacralización rayana en la desfachatez, poniendo de vuelta y media lo que aprendimos allí y no pocas veces tuvimos ganas de rematar, si bien apropiándoselo con mañas de filibustero.

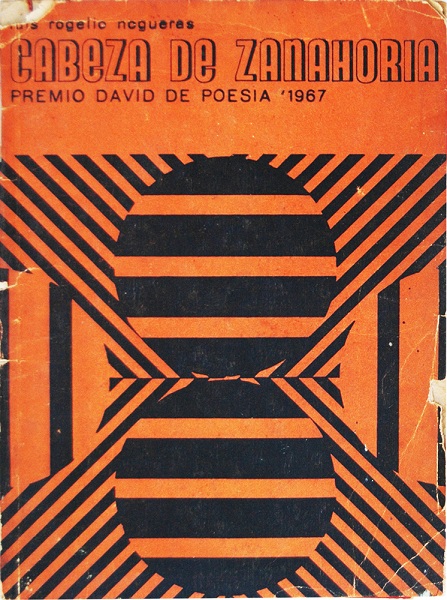

Cuando introdujo Hay muchos modos de jugar (Letras Cubanas, 2005), Guillermo Rodríguez Rivera retomó aquel Premio David de 1967 para demostrar la subyacencia del germen del estilo nogueriano. Conversacionalismo irreverente; desretorización estética y política; antirromanticismo con filin de encantador de serpientes (que otras se pongan feministas); metaliteratura, intertextualidad y polifonía (una asunción de otras maneras poéticas que, a las fechas, más que analizar en pro de sus heterónimos, habría de ser puesta en paralelo con el Guillermo Cabrera Infante parodiador de estilos); ojo cinematográfico y guiños al género policiaco; mística de lo doméstico y lo cotidiano (como luego de lo erótico); polémica arte/vida e intelectual/hombre “común”; vuelta a (la voz, que es la mirada de) la infancia; escarceos de buen humor que se internaban con sorna hasta en los jardines de la muerte…

Acaso porque lo preferí de joven, el Luis Rogelio Nogueras que me saca sonrisa está para mí (del heterodoxo modo que sea ligado) con una zona de frescor a la que extrañando regreso, de bruces en el anaquel (entre la literatura de F. Mond y la de Daína Chaviano, las historietas y las crónicas de humor de Tejeda o Zumbado, sino cercano a clásicos infantiles como Los chichiricú del Charco de la jícara o Konrad, el niño que salió de una lata de conservas…). Para decirlo a lo Dadá: “Yo lo encuentro muy simpático…”. La apreciación, está clarísimo (tanto como que hablo de textos con distintas dosis de distintos ingredientes), se alimenta del “pronto” que dimana de los volúmenes que revolcamos cuando nada nos complace y volvemos a los viejos conocidos; no pretende otra jerarquía que la que reina en una mesita de noche (ciertas noches) o en un entrepaño de los libros de cabecera, donde podría verlo cruzar miraditas, por la tesitura de muchos o un par de textos, con Ramón y Abel Fernández-Larrea, Legna Rodríguez Iglesias, Orlando Luis Pardo Lazo, Jorge Enrique Lage y hasta Virgilio Piñera (qué más da si reticentes)… Un esfuerzo de fantasía e ingenio (fructífero que sea) le da cuerda a mi reloj despertador.

Sin embargo, no es sobre la risa en Cabeza de zanahoria que quiero pronunciarme aquí, ni sobre su galería de muertos-vivos (cuyos fallecimientos des-dramatiza con tintes de comediante), o sobre su veta amatoria de trovador (entre seductora y naïf); como tampoco he de hablar de la posmodernidad rampante de quien amenazó escribir un poema influido por una lata de sardinas… Me interesa apenas iluminar un intersticio que he estudiado en otros autores cubanos: la desautomatización retórica, que opera como una manga de viento y reclama su lugar no ya frente a los modos cristalizados de los movimientos literarios que se suceden, ni inseminando la metáfora para atreverse a hablar de género o de amor, sino frente a los discursos estereotipados (y a las prácticas estatuidas) de la política del patio.

Recontextualicémoslo. Es 1967; de modo que ha habido tiempo para la supuración y la saturación discursiva dentro del proceso político de la Isla. Antes que referirme al último de los textos de Cabeza de zanahoria (“Los desconocidos de siempre”), que corona la quinta sección (“Los hermanos”), quisiera destacar aquel en que Nogueras retrata lo tremebundo de la Guerra de Vietnam (“El bombardeo a la aldea”, 2005: 49). Con espíritu cablegráfico, que elude derroches de subjetividad emotiva, se permite solamente cuatro versos y un par de coordenadas “(Hanoi PL Mayo 23)”. Su mordacidad aprovecha el estilo narrativo de la crónica periodística, al que pone en crisis con bruscos contrastes temporales: “El pueblo estaba junto al río” —comienza su paneo, en apariencia idílico—; luego, sin transición, como si cayeran bombas, el estilo discursivo se quebranta y su formalidad con él, y deja escapar la queja, casi a pesar suyo: “Y después ya no hubo río, ni pueblo, ni nada…”. Con la ácida ironía, deja entrar una brizna que aviva la página (su panorama desierto), y engendra, como en una foto coloreada, la imagen poética donde solo quedan: “unas manchas en la tierra,/ como de cal, pero azules”. Brevedad y objetividad descriptiva procuran un acercamiento aséptico y, al igual que el resto de sus estrategias de abordaje de la muerte (del abuelo a varios escritores de la tradición poética occidental), dibujan con la risa una escapada, conjuran el trago amargo con el antídoto de la salida de tono —disonancias de jovencito que, espantado, haciendo muecas a “la pelona” pretende espantarla a su vez…—.

Portada del premio David 1967. Foto: cortesía UNEAC

Asimismo, “Los desconocidos de siempre” (2005: 69) lleva unas coordenadas que predicen el tono de lo que sobrevendrá; su modelo retórico, su motivo, su ánimo: “(Discurso pronunciado en la tumba del escritor desconocido el día 21 de mayo del año 1966)”. ¿Circunstancias vividas o su simulación histriónica? En cualquier caso, trazan el teatro de operaciones y sirven de colofón al manojo de textos con que Nogueras homenajeó, a través de la parodia, la caída de grandes como Cesare Pavese y César Vallejo, André Breton o Federico García Lorca… Así, el texto final de Cabeza de zanahoria deja escapar un seremil de trompetillas. Y se burla, pues, como en un juego de espejos, del acartonamiento de la trascendencia, de la pompa de las honras fúnebres, de los tributos a los héroes, de la operación con que los retóricos sacralizan a los fallecidos (hayan o no tenido una vida o apenas la promesa de una vida “notable”) y del esquema de medición en que la existencia de alguien solo valdría si cumplió graves gestas. Autoparódico, su poema ejecuta, a una, la solemnidad de una marcha fúnebre y la interrupción del sonsonete: la erección de un obelisco de palabras y su demolición. En vez del monumento al soldado desconocido, alza y derrumba uno para el escritor imberbe, de obra y vida por esculpir. “Los desconocidos…” es la puesta en ridículo de la retórica hueca con que se ha pretendido tantas veces rellenar el vacío simbólico; y alertaba ya entonces contra las trampas de la grandilocuencia y de los actos públicos, contra el decorado de aplausos y ovaciones del que se retroalimentan el arte y la política, para bien y para mal. Dos corrientes de ruidos se generan en el texto: la que provoca una crisis comunicativa y de sentido, puesto que lexicalizados los modos del ágape y reiterados hasta el cansancio, incluso donde no ha lugar, sus interlocutores lo recibirán con desidia y como enunciación no asertiva; y la asonada de frenesí del panegírico: comedia silente. Como toda pieza plurívoca, la de Wichy provoca a imaginar cuál era el nodo inspirador de sus versos, en qué pensaba exactamente cuando escribió lo que escribió… ¿Contra quién el informe; ¿también contra la politización del arte, sin dudas contra sí mismo? Mas, adivinarlo (creer saber sus razones) aliviaría falsamente la situación urticante en que nos deja; domeñaría en parte el abejeo proteico con que nos aturde para llamarnos a contar.

Por suerte, con esos versos cerró también la posibilidad de que lo remataran entonando un homenaje, como invocando una lluvia de cagarrutas de pájaro, a él que en 1967 era apenas un pichón de escritor… Sus carcajadas anulan, cascándose en amarillo huevo —como en ciertos versos de José Kozer—, la obsesión de cualquier torrente de palabras, y empujan a reencontrarlo en su reverso, “En familia”, como al principio del libro, donde posa como sin pose para su “Retrato […] adolescente” (2005: 27): “desnudo/ mirando a la cámara,/ sentado” no en una mesita sino “en una taza de noche/ tan brillante, tan blanca”, como esos días por h/nacer que lo esperaban. Por eso nos debió gustar tanto Wichy, porque aun reinventándose “quince mil vidas” nunca dejó de echar sus suertes en la ruleta de la posibilidad, de vuelta “al origen” y “devorado por la nostalgia del Porvenir” —como revela su “Mensaje Sautuola”—. Con ese mazo cabeciduro de zanahorias, no hemos querido dejar de ser “embrión de todo lo que será y acontecerá” (2005: 223), bailadores de nubes…