I

Le propongo un viaje en el tiempo. Cierre los ojos y hágase la idea de que está sentado en una butaca del teatro Amadeo Roldán; no importa si en primera fila o en lo último del lunetario; esa zona a la que despectivamente llaman “el gallinero” pero desde la que se tiene una visión de conjunto envidiable. Usted está ahí presente. Es cualquier noche de diciembre del año 1973 o 1976.

La escenografía es muy sencilla. Además de los atriles para los instrumentos y las partituras, están los micrófonos situados en forma de medialuna; en el centro del escenario hay un enorme piano de cola ―un gran cola— sobre el que cae un haz de luz blanca cenital.

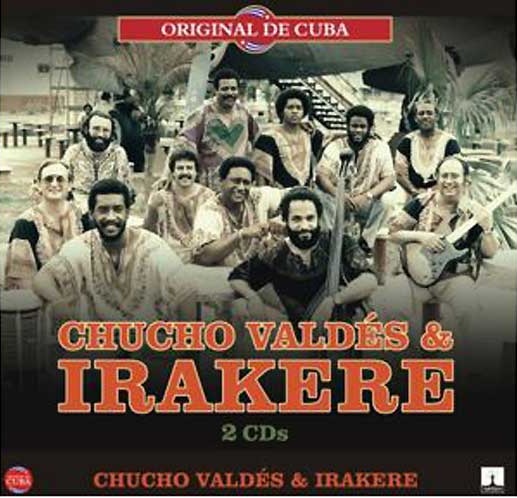

En más de una ocasión a lo largo de su vida ha oído hablar de esta noche. Ha tenido la suerte de escuchar alguna que otra vez un disco de esta agrupación; y sabe de memoria el nombre de los músicos involucrados, que supuestamente deben estar en el escenario por cada instrumento. Sabe, igualmente, que la música cubana se está jugando su presente y su futuro.

Sin embargo; hay un detalle que no le han adelantado: ellos, los músicos, no son los mismos. Hoy, en su viaje imaginario, están Los Herederos. De todas formas, en su yo interno, escucha a quienes labraron el camino y se pregunta si los hombres y sus instrumentos que han de salir al proscenio estarán a la altura de sus recuerdos, de la leyenda y de la misma historia de la que se dicen deudos.

Lo mejor es otorgarles el beneficio de la duda y aceptar la posibilidad, muy remota, pero posibilidad al fin, de que el hombre del piano venga para salvar la honrilla si no se satisfacen sus expectativas.

II

Su vecino de luneta tiene entre sus manos un papel amarillento en el que se anuncia el programa del concierto, o del espectáculo. El hombre viste sus mejores galas, las que usted cuestiona pues nota anacrónicos su camisa multicolor y florida, esos pantalones de corte campana y, sobre todo, le llaman la atención sus zapatos de una plataforma exagerada. Esta travesía solo tiene los límites que usted le ponga. “Hay cada loco suelto por ahí”, piensa mientras le esboza una sonrisa de aprobación.

Oscuridad y silencio total.

Tañido de tambores. El golpe del ekueñón vibra en la sala. Lo ocupa todo. Un rezo abakuá desgarrador lo envuelve, se estremece y la piel se le pone de gallina. Es un canto litúrgico donde el akwon cede su protagonismo a toda la batería de instrumentos de viento. Las luces presentan a los músicos. En este instante sabe que no hace falta más.

Un sabio, de esos que habitan en todos los espectáculos, rumora que el tema es una variación para batá, cantante y metales. “Epatante esnobista” es el calificativo que te cruza por la mente mientras un solo de flauta mueve tus pies sin dirección. A tu alrededor todos se mueven acompasados, en una interminable coreografía espontánea que alcanza su crescendo con los golpes de tumbadora. Gritos de júbilo y frenesí de aplausos.

No hay respiro. Otro causahabiente, sentado en la fila delantera, le comenta a su hijo que es amigo del flautista que recién ha hecho un solo digno de los dioses. Se trata de un adolescente de esos que ignora el mundo que le rodea, vive en su burbuja digital. Sus dedos, sobre el teclado del teléfono inteligente, se mueven al mismo ritmo de la batería. Su mensaje termina al mismo tiempo que la pieza. Mientras otra pantalla se abre y le remite a este instante vital del que, por causa natural, no debía ser testigo. El nombre Irakere y la figura del pianista iluminan a los más cercanos.

Éxtasis musical. Uno tras otro los instrumentistas van mostrando sus virtudes, esa cualidad que algunos llaman maestría. Es el momento dramático del concierto en el que sus organizadores previeron que el público habría de disfrutar de ese género llamado jazz afrocubano, y que se fue fomentando desde fines de los años cuarenta de ese siglo XX del que muchos hablan.

“Ciertamente Irakere es continuidad y ruptura. Vanguardia y tradición. Clásico y folklórico. Culto y popular. Es una mezcla explosiva que se mete en la sangre de quien le escucha. Hay un Irakere para cada quien determine seguirlo”.

Esa forma desgarradora de hacer el jazz, en la que el sonido de los tambores africanos, de esa herencia secular afincada en esta tierra, estalló en ritmos, toques y cantos. Sí, porque el “afrocuban jazz” tiene mucho de los otros ritmos cubanos conocidos como el son, el mambo y la rumba. Sobre todo la rumba y el golpe de los tambores que bien se pueden llamar iyesá, o yuca, o congós. Lo mismo que esas creencias que definen parte importante de la identidad nacional y que se resumen en términos como santería, regla de palo monte o cualquier otra que descubran los estudiosos. Todo está presente en el escenario.

Espectacular. Es el grito que antecede a los aplausos generales una vez que se canta para la más pura de las deidades que aman los cubanos: Obbatalá. Recorres con la vista las distintas filas que te rodean y ves una que otra lágrima rodar por las mejillas de los presentes, y hasta descubres a alguien que besa su mazo de collares. Es una canción triste y a la vez complaciente, de esas que dan paz interior, y el alma de una mujer, negra y virtuosa, se disuelve entre las luces blancas.

III

El piano se mantiene iluminado mientras transcurre esta parte del concierto-espectáculo. Todos esperan al hombre que debe tocarlo. Al homagno que ha inspirado esta velada. Al que soñó esta historia. Por el que tal vez muchos estén ahí esta noche. Al que confió sin miramientos en muchos de los hombres que están en el escenario. Que escribió temas memorables para algunos de ellos; que apostó por los que en su tardía adolescencia ya mostraban virtudes.

Vuelve sobre sus palabras el “epatante esnobista”. Esta vez acosa a su vecino con sus comentarios. “…el nombre de la banda quiere decir selva en lengua bantú… Irakere es un espacio de tierra donde florecen y conviven todas las especies de plantas y animales, donde prima la armonía…”.

El vecino, concentrado en sus propios asuntos, espera que comience el timbón para vivir a plenitud, decide no quedarse callado: “socio, yo vengo desde Pogolotti… y todo eso que me dice yo lo sé sin ir a la universidad… en mi casa suena el eribón, el bongó enchemillá y se guardan los sacos de los íremes… ah… y comentarte quiero que Irakere es selva, pero el apellido que le pusiste no es… selva es selva… y no es bantú, es yoruba…”.

El gran vencedor de la charla es el adolescente que atesora el diálogo y escribe a sus seguidores un texto lapidario: “…buena música y dos puros hablando como cotorras que no dejan disfrutar… aki estoy esperando al del piano que no llega…”.

Ciertamente Irakere es continuidad y ruptura. Vanguardia y tradición. Clásico y folklórico. Culto y popular. Es una mezcla explosiva que se mete en la sangre de quien le escucha. Hay un Irakere para cada quien determine seguirlo.

El piano sigue en su lugar. Aparentemente desierto.

Esa forma desgarradora de hacer el jazz, en la que el sonido de los tambores africanos, de esa herencia secular afincada en esta tierra, estalló en ritmos, toques y cantos. Sí, porque el “afrocuban jazz” tiene mucho de los otros ritmos cubanos conocidos como el son, el mambo y la rumba

IV

Se rompió el coco. El vecino anacrónico ―según el punto de vista que se exprese—no lo piensa dos veces y toma por asalto el pasillo del teatro. Tiene decenas de seguidores. Hace sus filigranas cuando la música asciende. Es la hora de exorcizar el cuerpo. De que los antepasados salgan a tomar el sol y muevan el esqueleto.

El hombre, con sus pantalones de amplias campanas, de camisa colorida y ajustada al cuerpo y peinado estrafalario (¿cómo peinará eso?, se pregunta una señora que le mira impresionada mientras sujeta su collar de perlas falsas) suda copiosamente. Repite cada tema al unísono con los distintos cantantes, e improvisa con voz rajada, aguardentosa. A cada una de sus filigranas corresponde un pasaje musical. No importa que los metales lancen andanadas de notas en ráfagas interminables. No se agota.

Muchos, desde sus lunetas, lo animan. Otros lo secundan en el ejercicio de bailar. Su pareja es una joven a la que supera en edad, color y sudor. Pero ella no teme al reto. Pocos saben que esa música fue parte de su primera formación musical, aunque al pasar los años el rock inglés y norteamericano ocuparon su tiempo y gusto musical. Pero la cuna y la sangre pesan tanto como el oro y el petróleo.

Todos bailan. Blancos y negros. Doctores y aceres. Cultos y reparteros.

Esta vez el “epatante esnobista” no tiene qué decir. Su vecino le grita a todo pulmón que esa música es timba pura y dura. Que tiene jazz, rumba y son, y sobre todo mucho sentimiento. Él, desde su supuesta altura cultural, aplaude intentando hacer una clave que se atraviesa a toda norma de decencia musical. Está fuera de su ambiente, pero aun así trata de mantener la compostura.

Las paredes, los pisos y la estructura del teatro se resienten mientras el público va abandonando la sala en un torrente de marcha nupcial, ha ocurrido el milagro; Los Herederos colmaron las expectativas de los que asistieron. Baile ambulante que se extiende por las calles aledañas, al que se suman los vecinos y los autos aportan el sonido de sus cláxones como gesto de aprobación.

Solo faltó el hombre del piano. Diz que hoy es su cumpleaños. Lo cierto es que estaba ahí, en una esquina del escenario; quizás oculto entre los asistentes o tal vez fuera el hombre grande que impedía la vista de unas niñas que trataban de alcanzar el ritmo imitando a sus mayores.

Sé que estuvo ahí esa noche de diciembre de 1973 o 1976, y esta del siglo XXI, observando el piano en medio del escenario que siempre le está esperando. Lo más probable es que esté en alguna de esas fotos o mensajes que el adolescente mandó a sus amigos.

Ellos, sus herederos, los de hoy y los de mañana, lo saben.