Ese nombrar las cosas de Eliseo Diego

21/10/2020

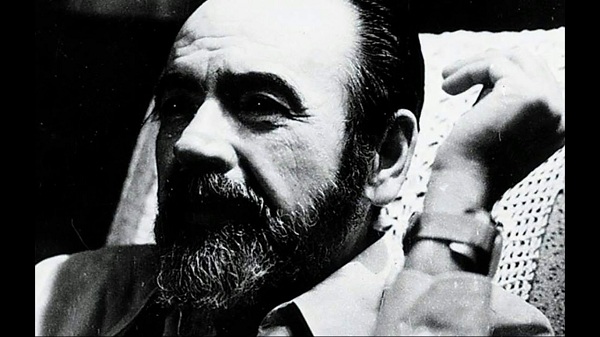

Hombre gentil, con un rostro que emanaba ternura y agudeza de pensamiento, fue sin dudas el gran poeta Eliseo Diego o Eliseo Julio de Jesús de Diego Fernández-Cuervo. Recuerdo la primera impresión de su persona ―de esas que duran para siempre― cuando se inclinó ante la poetisa Dulce María Loynaz, en su casa de El Vedado, para besarle la mano en hermosa reverencia.

En mi juventud temprana, no comprendía del todo la significación de esa escena de la cual tuve el privilegio de ser testigo en julio de 1993: el primer encuentro entre dos grandes de la literatura cubana y universal porque, aunque puede parecer insólito, a esas alturas de la vida adulta se habían leído mutuamente, pero nunca se habían encontrado.

En lo que sí me acompañó la osadía fue en solicitarle de inmediato una entrevista al autor de En las oscuras manos del olvido, Divertimentos y En la calzada de Jesús del Monte, entre otras producciones poéticas inolvidables. Justo cuando se hizo pública la noticia de que, entre 195 escritores de todo el mundo, un cubano recibía el premio Juan Rulfo, tercero en importancia después del Nobel y el Cervantes, el galardonado Eliseo encontró tiempo para la entonces reportera de Juventud Rebelde.

Su despacho, repleto de objetos maravillosos y libros por doquier, fue el escenario elegido por el también magnífico ensayista. Inició en la profunda comodidad de ese espacio el anecdotario que, a modo de libro, prometió tributar en varias entregas a la entrevistadora. No he conocido a alguien que supere a Eliseo Diego en esa exactitud matemática para emplear el vocabulario. Al transcribir sus declaraciones comprendí que no había necesidad de editar frase ni giro alguno, pues la poesía impuso una síntesis perfecta a su oralidad.

Eliseo Diego, de quien celebramos este año su centenario, era como un habitante del Tiempo. El universo todo fue su espacio para la inspiración, y los grandes escritores de otros siglos podían ser en el XX sus buenos amigos. Las palabras eran su medio natural, vueltas verso íntimo y lirismo infinito, hechas prosa que fluía en sustancioso anecdotario.

Imagen: Cortesía de la autora

Las mujeres fueron siempre muchachas para Eliseo, persona de cumplidos naturalísimos. Era de la estirpe de quienes no esconden la bondad a pesar de los más de sesenta años que tenía para la fecha. Sus libros resultaban para él tesoros de tanto valor como las fotografías familiares que acomodaba en cualquier rincón del cuarto donde escribía: un recinto en el que ocupaban lugar los sillones, sillas y armarios que salieron de la mueblería de su padre, y toda clase de figurillas, cuadros, papeles y pipas que se mantenían erguidas en jarras de barro.

No tuvo mucha suerte para los premios y nunca escribió pensando en ellos. Se negó a ingresar en la Real Academia Española, aun cuando mucho le insistió Dulce María, quien se desempeñó como presidenta de esa institución universal en Cuba. Solía justificarse Eliseo con la frase de otro inmenso poeta que también fue su amigo, sin haberlo conocido: “de las Academias líbreme Dios”, una expresión bastante usada por el nicaragüense Rubén Darío.

El que a continuación de seguro disfrutarán fue un diálogo trunco, un anecdotario que él pensó siempre estaría inconcluso, aun cuando habíamos planificado plasmarlo en un libro extenso. El intercambio comenzó una tarde de noviembre… o mejor, inició cuando en la universidad los poemas de Eliseo llenaron vacíos insospechados y que, gracias a Dios, como solía decir el amigo poeta, continuará por los siglos de los siglos mientras exista para los hombres esa necesidad de nombrar las cosas.

ANÉCDOTA PRIMERA: DE CÓMO EL POETA ENTIENDE A LA POESÍA

¿Qué no haría Eliseo Diego con la poesía?

No tengo certeza ninguna sobre esos temas, por eso he escrito un libro que se llama El libro del quizás y de quién sabe. Lo que uno no debe hacer es proponerse hacer una poesía de amor, sino esperar a estar enamorado y tener la necesidad de expresarlo. Se necesita la paciencia y la astucia del cazador. Paciencia para esperar a que se presente la presa y astucia para atraparla. Porque la poesía se presenta siempre donde menos se la espera, desde adentro, como una criatura.

El poeta trabaja con palabras. No hay nada más huidizo y fugitivo que la palabra humana. Son palabras que tienen sentido. Las mismas que usamos para hablar y conversar. Las mismas que usamos para insultarnos.

Ellas son un poquito como las mujeres, que no se sabe cómo van a reaccionar en un momento determinado. A veces crees que están diciendo una cosa y ellas están enseñando otro costado, expresando lo que tú no quieres decir. Entonces se ríen de ti.

Cuando uno escribe un poema siente una especie de exaltación, de felicidad y al mismo tiempo un deseo de terminar, porque uno tiene el temor de que aquello se esfume. Por esa contradicción a veces apelas a recursos fáciles. Es curioso que el poema sea como una criatura y que se inquiete.

Cuando lo terminas y lo vuelves a leer te preocupa algo. Es el pobre poema que está diciendo: me has puesto una nariz de más o me falta un ojo, ¿qué pasa?, yo no soy así. Es el momento de tener paciencia para escucharlo y encontrar lo justo, lo que él requiere, y entonces se está tranquilo, y tú también.

Tengo un pequeño poema que se llama Tesoros. Es una enumeración de cosas: un laúd, un bastón, unas monedas, un ánfora, un abrigo, una espada, un baúl, unas hebillas, un caracol, un lienzo, una pelota… Son tesoros para uno que no valen económicamente mucho. Todos los tenemos. En ese poema no hay verbos, no hay artículos… son cosas, sólo sustantivos… A mí se me ocurrió poner al final un verso que resumiera todo aquello:

“…pero sólo lo estrictamente necesario es bueno”.

Tengo por suerte el privilegio de contar con un amigo que es un gran poeta. Se llama Cintio Vitier. Juntos hemos vivido a través de muchos años. Nos casamos con dos hermanas y siempre hemos sido los cuatro como una sola persona. Le di a leer ese poema y él me dijo: Eliseo, aquí sobra una cosa, el último verso, ¿no te das cuenta que eso ya está dicho? Gracias a Dios, y con dolor ―era el que más me gustaba a mí― lo suprimí.

Uno de los consejos que yo doy es el sacrificio, sacrificar cosas que a uno le interesen mucho o le gusten mucho, porque lo que sobra no sirve. Sólo lo estrictamente necesario es bueno.

El oficio de escribir es muy duro. Las muchachas y muchachos piensan que deben estar por encima, con toda la sinceridad, que no se debe volver sobre lo ya escrito, que tiene que fluir… Pero la verdadera sinceridad consiste en atenerte a lo que tú quieres decir. De manera que el secreto de la sinceridad es el trabajo.

¿Cómo diferencia a la prosa de la poesía?

La poesía sale de adentro y tú no sabes cuándo ni cómo. El ensayo está en el orden de lo racional y la poesía en el orden de lo emocional, pero las dos son vías de conocimiento. Y ya sabes que Pascal dijo una vez que el corazón tiene razones que la razón no conoce.

¿Cómo escribe?

Siempre escribí a mano. Ahora no puedo porque no veo bien. Había un escritor austriaco, Franz Werfel, que decía que una buena página de prosa debía quedar en la hoja como un dibujo, y eso me agrada mucho.

ANÉCDOTA SEGUNDA: DE CÓMO EL POETA RECUERDA A JOSÉ LEZAMA LIMA

Vivía en una pequeña casa, muy modesta, en la calle Trocadero. No en La Habana Vieja, sino en La Habana medio vieja. Era una casa en bajos sin salida a la calle, en un patio interior y había allí siempre como una penumbra. El cuarto donde trabajaba no tenía más que una puerta y una ventana, muy lleno de cosas, más o menos como el mío. Tenía una mesa de escribir repleta de figurillas, idolitos que él coleccionaba, libros, papeles. No se podía escribir ahí. Él escribía en esos sillones de portal cubanos que tienen asiento de pajilla, con una tabla sobre los brazos del sillón.

Visitarlo allí era una experiencia muy curiosa porque era como si entraras a una gruta y te encontraras a este personaje medio submarino, medio fabuloso. Paradójicamente, en su conversación Lezama era muy natural, muy criollo.

Tenía una risa muy sabrosa y fama de ser un escritor hermético, y no deja de ser cierto, pero su impresión era que sus poemas parecían crónicas de deportes, y te leía uno de esos que son casi impenetrables y te pedía rápidamente opinión. ¿Cómo decirle inmediatamente algo? Decirle: “mire, Lezama, me parece que en la estrofa tal usted debía…”. Imposible. Gracias a Dios, Cintio y Fina eran mucho más hábiles que yo y siempre encontraban alguna salida.

Le gustaba mucho pasear en automóvil. Yo tenía un automóvil que me había regalado mi madre, una mujer extraordinaria ―que sería otro tema de conversación. Cada vez que podía iba a buscar a Lezama para dar un paseo no necesariamente por las afueras, por la misma Habana. Generalmente iba con nosotros el Padre Ángel Gaztelu, sacerdote católico y un gran poeta. Un hombre muy vital, un sacerdote de veras, muy apuesto, pero muy severo en su vocación.

Gaztelu era párroco en Bauta. En la iglesia estaba orgulloso de tener un mural de Portocarrero y otro de Mariano, que eran el escándalo de la feligresía del pueblo. Un día iba yo al timón, a mi lado el Padre y Lezama detrás, porque, como tú sabes, era muy voluminoso. Hacía tres cuartos de hora que Lezama venía disertando sobre este tema: el infierno existe, pero está despoblado.

Él apoyaba su tesis con textos reales de teólogos, San Ambrosio o San Buenaventura, pero también aparecía de pronto un San Teófilo, un San Demócrito o un San Panfucio que eran inventados por él. Pero tú nunca sabías dónde terminaba la erudición y dónde comenzaba la fantasía, porque los teólogos inventados tenían tanto de realidad como los otros. Él les inventaba una biografía y una bibliografía y citaba los textos. Aquello eran herejías para el cura, y el discurso se tornaba un poco aburrido cuando Gaztelu le dijo: “Vamos, Lezama, déjate de tonterías”. “Padre ―le contestó Lezama―, déjeme con mis tonterías que no le hacen daño a nadie, yo soy católico a mi manera…”. Y dijo el párroco rápido: “Que es la única manera de no serlo”.

ANÉCDOTA TERCERA: DONDE EL POETA REMEMORA SU INFANCIA

Mi padre era español, de Asturias. Un hombre con mucha imaginación. Construyó una casa de campo en las afueras de La Habana, en Arroyo Naranjo, una quinta. Recuerdo sobre todo el jardín, porque la casa ocupaba sólo un rinconcito del terreno. A mi padre todo le parecía poco para su jardín, y lo planificó como un lugar mágico.

Era propietario de una mueblería y casa de antigüedades. Era una maravilla entrar allí porque encontrabas galeones colgando del techo, armaduras, espadas, pistolas del siglo XVII… cosas así.

Pero mi padre nunca fue un comerciante en el sentido real de la palabra. Cuando se enfermaba un obrero él le pagaba el sueldo completo, los gastos de hospitalización, las medicinas… hasta que se reintegraba al trabajo otra vez. De manera que en cierto modo fue más allá de la revolución socialista, pagaba el sueldo completo. Claro que nadie se ha enriquecido con esa manera de ser. En cambio, los obreros lo adoraban.

Soy un hombre religioso y para mí los mitos de mi religión, por llamarlos con un nombre apropiado ―no me asusta llamarlos así―, están internados en la realidad. Por ejemplo, el mito de que el paraíso perdido, en cierto modo es la infancia. Mientras uno vive la infancia, uno vive como en el paraíso. Después empiezan a surgir las ambiciones a veces turbias, los deseos, en fin, se hace uno hombre o mujer y empiezan a aparecer esas cosas que nos van alejando de la niñez.

Mientras fui niño vivía en la poesía, no tenía necesidad de escribir. Después empecé a sentir nostalgia de algo, no sé de qué, y es de lo que me faltaba. Yo creo que el escribir verdadera poesía es siempre señal de una falta en vez de una riqueza. El ser humano siente que carece de algo y trata de suplirlo a través de la poesía. De manera que no hay por qué enorgullecerse de ser un poeta, sino aceptarlo como un hecho y tratar de hacerlo lo mejor posible.