Celebramos el septuagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la Santa Sede.

Tal acontecimiento nos permite adentrarnos en un capítulo poco conocido de nuestra historia patria, a la par que justipreciar el vínculo que con la religiosidad católica ha tenido —desde sus mismos orígenes— la formación de la nacionalidad cubana.

Para ello, los historiadores toman como punto de partida la primavera de 1510, cuando Diego Velázquez de Cuéllar inició la conquista y ocupación de la Isla, 13 años después de que fuera descubierta por Cristóbal Colón, el 27 de octubre de 1492.

Junto a los conquistadores arribó un número no determinado de clérigos que debían actuar como respaldo espiritual de la ocupación y cumplir la misión de crear una comunidad cristiana, cuyos primeros catecúmenos serían los aborígenes.

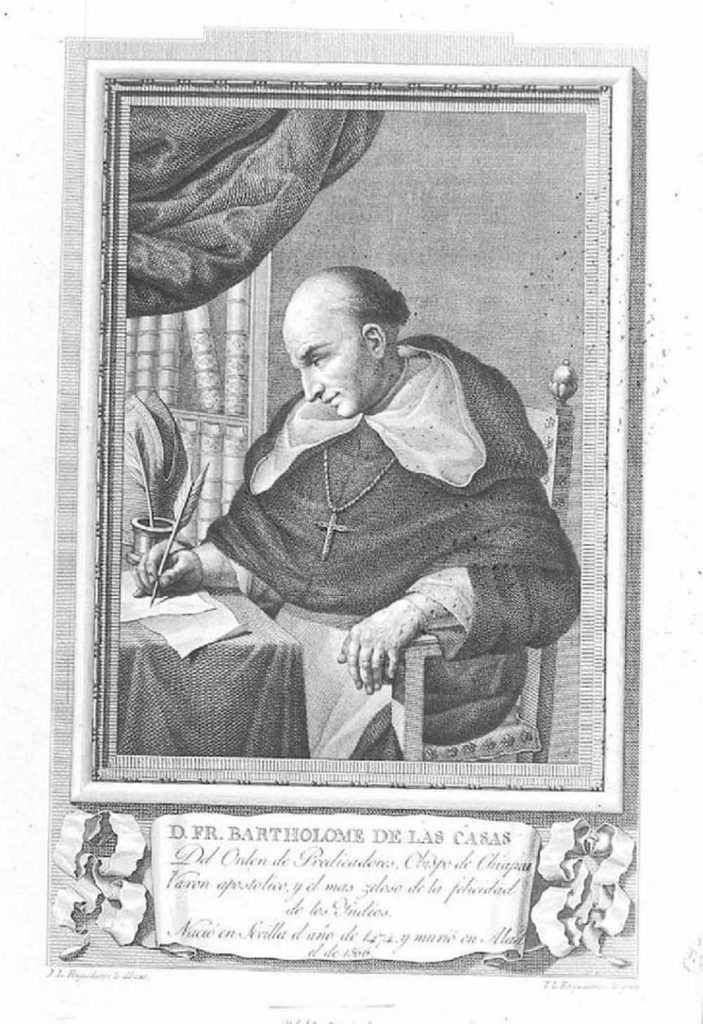

El más notable de esos sacerdotes fue, sin dudas, fray Bartolomé de las Casas, quien se opuso resueltamente a la explotación desalmada de los indios hasta llegar, en su más serena ancianidad —ya siendo Obispo de Chiapas—, a convertirse en uno de los padres del humanismo moderno, junto a los también frailes Pedro de Rentería y Antón Montesinos, entre otros.

Sin embargo, ¿podría haberse iniciado el proceso de evangelización aun antes, desde el mismo momento en que el Gran Almirante pisó tierra cubana, o durante su segundo viaje, cuando la bordeó con sus naves a partir de su errática presunción de que se trataba de un continente?

La cruz implantada por Colón en la Ciudad Primada de Baracoa, cuya autenticidad y datación fueron probadas después de haber sido hallada entre sarmientos de parra, justificaría hacerse tal pregunta.

Pero más aún incita nuestra curiosidad, como he expresado en otras ocasiones, la existencia de una enigmática pieza conservada —precisamente— en las colecciones del Museo Vaticano, a las cuales accedí gracias a la bondad del doctor De Campos.

Según la descripción de su ficha museográfica, ese objeto de madera —en forma de concha y con incrustaciones de escamas y espinas de pescado— perteneció “a fray Bartolomé de las Heras, amigo de Cristóbal Colón durante su primera travesía a América”.

De rara belleza y exotismo, podría considerarse la obra de arte cubana más antigua que se conserva, pero más asombrosa es su funcionalidad, pues se afirma que “es un atril para el misal”.

Insólito exponente de arte religioso, que revela ya intrínsecamente una prematura transculturación, nos lleva a pensar en una incipiente perspectiva evangelizadora de la población aborigen cubana, si bien —reducida esta al mínimo durante el régimen de encomiendas— se ha dado en sentenciar de manera un tanto categórica que “la Iglesia en Cuba fue, en primer lugar, una institución para los españoles que la poblaban y necesitaban”.

Este evangelistero fue conservado por familiares del citado fray Heras, quien —se dice— “permaneció en nuestra isla durante largos años para participar en la evangelización de los pueblos del Caribe”. Pasó en algún momento a manos de Federico de Mora, abogado general del Tribunal Supremo, quien la devolvió a una descendiente por línea femenina de aquel sacerdote: doña Moulin y Sabón de Morel, residente de Santiago de Cuba.

De manos de esta última pasó a la persona que la donó al Museo Vaticano en 1936, o sea, un año después de haberse firmado las relaciones diplomáticas entre nuestro país y la Santa Sede. Tal vez P. Morel —que así firma el donante— tenía el propósito de homenajear con dicho obsequio los lazos cuya permanencia por siete décadas conmemoramos hoy con particular emoción.

La celebración del septuagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la Santa Sede “permite justipreciar el vínculo que con la religiosidad católica ha tenido la formación de la nacionalidad cubana”.

Con ese propósito, recapitulemos velozmente algunos hitos históricos hasta llegar a aquel memorable 11 de febrero de 1929 cuando, en el Palacio de San Juan de Letrán, fue suscrito el concordato que confirmaba la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Cerraba ese pacto la vorágine que, iniciada durante la revolución de 1848, posibilitó la creación de una Italia unificada con Roma como capital, lo cual significó —por ende— la abolición temporal de la autoridad papal y la ocupación de todas sus posesiones.

En noviembre de aquel año, ante el peligro de perder la vida, su Santidad Pío IX (Papa desde 1846 hasta su deceso en 1878), se refugia en Gaeta (entonces reino de Nápoles), y no es hasta dos años después que puede regresar a Roma, respaldado por las armas de los soldados franceses que conducía el general Nicolás Oudinot.

Pero el nacionalismo italiano no había muerto, sino que cobraría nuevos bríos, impulsado desde el reino de Piamonte por Víctor Manuel II, Rey de Cerdeña, quien se alía a Napoleón III para enfrentar a Austria y arrebatarle Lombardía.

En 1859, la alianza franco-piamontesa derrota a las tropas imperiales austriacas en la batalla de Magenta. Y 20 días más tarde, muy cerca de allí, vuelve a vencerlas en la sangrienta contienda de Solferino. Conquistada Lombardía y su gran ciudad de Milán, a partir de ese momento cristaliza el sentimiento de unidad alrededor de Piamonte-Cerdeña, convertido en reino de Italia del Norte a mediados de 1860, tras anexarse otros territorios, incluidos varios estados pontificios.

Ante la grave amenaza, Pío IX desplegaría una compleja trama de equilibrios precarios con las diferentes potencias en aras de salvaguardar el resto del Papado, incluida Roma. Además de Venecia, que seguía en poder de los austriacos, eran esos territorios papales los únicos que quedaban por conquistar a Víctor Manuel II, quien había sido proclamado Rey de Italia en 1861, luego de que Giuseppe Garibaldi tomara las dos Sicilias. Sobre este último, de quien se asegura vivió alguna vez clandestinamente en La Habana con el seudónimo de Giuseppe Pane, escribió nuestro Apóstol José Martí: “De una patria, como de una madre, nacen los hombres: la libertad, patria humana, tuvo un hijo, y fue Garibaldi”.

Mientras las tropas garibaldinas seguían su paso arrollador, desde Florencia —que había convertido en su capital— el nuevo monarca atisbaba a la Ciudad Eterna, la cual se mantenía protegida por las tropas francesas gracias a la alianza que ahora el Sumo Pontífice había hecho con Napoleón III.

La oportunidad de ocupar Roma llegaría en 1870 cuando Víctor Manuel II se unió a Prusia en la guerra contra Francia. Aprovechando que el Emperador cedía en el conflicto, las legiones italianas tomarían esa ciudad sin recibir apenas resistencia. A partir de entonces, la bandera blanca, roja y verde flotó en lo alto del Palacio del Quirinal. Quedaba abierta la llamada “cuestión romana”.

Reacio a cualquier indemnización, cual prisionero voluntario, el Papa habitaría tras los muros del Vaticano, cuyas señales de luz se percibían en la oscuridad de las noches a través de las diminutas ventanas del pasadizo que conduce desde los palacios apostólicos hasta el imponente Castillo del Santo Ángel. Desde allí, Pío IX mantenía su ministerio pastoral como sujeto supremo de la potestad de la Iglesia, a la par que ejercía sus derechos en el campo de las relaciones internacionales.

Por espacio de unas seis décadas, la situación permanecería inmutable hasta el instante en que su Eminencia el cardenal Pietro Gasparri y Benito Mussolini estamparon sus firmas sobre los documentos del Concordato. En medio del silencio solemne, se escucharon el doblar de las campanas, seguido del Te deum cantado por los jóvenes seminaristas en uno de los patios interiores de San Giovanni.

Surgía así el Estado de la Ciudad del Vaticano, un diminuto territorio de 44 hectáreas, soberano e independiente, donde gobierna el Sumo Pontífice con sus tribunales, guardias y servicio postal, entre otros menesteres.

Diplomático brillante, el cardenal Gasparri se había forjado en la excelente escuela que siempre ha sido y es la Secretaría de Estado. Nacido en 1852 en Campo Vallaza, Macerata, fue a un pequeño seminario en Nepi y, precisamente en el año crítico, 1870, ingresó en la Universidad de Sant’Apollinare.

Desde un inicio, llamó la atención de sus superiores por su vivaz inteligencia y por su inclinación a los estudios de la esencia y fundamento del Derecho Canónico. Al frente de esa cátedra durante 19 años en el Instituto Católico de París, compartió su ministerio entre la curia arzobispal y la atención a los pobres emigrantes italianos.

El gran León XIII (Papa desde 1878 hasta 1903) lo elevó a la dignidad arzobispal con el título de Cesarea de Filippo y Delegado Apostólico en las repúblicas suramericanas de Colombia, Bolivia y Ecuador. Luego, llamado a Roma como Secretario de la Sagrada Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, Gasparri interviene de manera directa en la confección del llamado “Libro Blanco”, abordando la muy compleja y crítica situación entre la Santa Sede y el Gobierno francés.

Este documento, que apareció bajo el título de “Exposición documentada en torno a la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia”, supera con resuelta valentía los postulados iniciales del Secretario de Estado, cardenal Merry del Val.

La mirada de sus contemporáneos no fue ajena al esfuerzo intelectual del cardenal Gasparri en la codificación del Derecho Canónico. Este sentaría las pautas para la renovación y se constituiría en sólido basamento de las relaciones entre el futuro Estado Vaticano y el conjunto de las naciones.

Benedicto XV (Papa desde 1914 hasta 1922) llamó a Gasparri para exaltarlo a la Secretaría de Estado y vincularlo a las iniciativas de paz que, a pesar de los loables esfuerzos del Sumo Pontífice, no pudieron evitar el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914.

En el severo y emotivo monumento erigido para honrar su memoria en uno de los espacios interiores de la Basílica de San Pedro, aparece la dolorosa imagen del Papa, expresiva del íntimo sufrimiento por la masacre que el conflicto bélico había extendido por Europa.

Y si bien es cierto que Benedicto XV y su Secretario de Estado se identificaron íntimamente al tener ambos una formación de jurisconsultos, razón tiene el profesor Federico Alessandrini cuando afirma que “el nombre del Cardenal Gasparri estaría asociado estrechamente al siguiente Papa, Pío XI, en la actuación de la política condecoratoria que lo llevó a concluir diez convenios bilaterales que tuvieron vigencia en otros tantos países; a reanudar las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Gobierno de París, y, sobre todo, a la Conciliación con Italia que puso fin a la cuestión romana”.

Mucho se ha usado aquella formulación que influyera en el destino de la Italia moderna, así como la noble y elocuente frase que Pío XI (Papa desde 1922 a 1939) exclamara ante el círculo selecto de amigos y periodistas: “Mi pequeño reino es el más grande del mundo”.

Al volver estas páginas, queda atrás el pleito cuyas extraordinarias consecuencias políticas habían colocado al Vicario de Cristo en una de las eventualidades más difíciles y, al parecer, insolubles de la Historia. Con sinceridad y valor, debemos reconocer a Mussolini la iniciativa que le lleva a enviar a su emisario, Domenico Barone, a entrevistarse con el doctor Francesco Pacelli, hermano del futuro papa Pío XII y reconocido diplomático laico al servicio de la Santa Sede.

El 6 de agosto de 1926 tuvo lugar el primer contacto que sentó las cláusulas para la solución de la llamada cuestión romana. En lo adelante, Pacelli sostuvo más de cien entrevistas con Pío XI hasta que, conducido por el cardenal Gasparri, se dispuso un anteproyecto que comprendía los términos del concordato, sin omitir la cuestión financiera que conllevaba la posibilidad de resarcimiento y compensación a la Iglesia.

A fines de 1928, el rey Víctor Manuel III autorizó a culminar il cappo lavoro que, de conjunto, se había iniciado. La providencia se había servido de tales hombres que, por aquellos actos y otros, estarían necesariamente ante el juicio de la historia. Entre tantas y tantas declaraciones, para definir la importancia de ese resultado diplomático, tomo aquella que sentenció: “Una nueva tempestad ha capeado la barca de San Pedro. La borrasca pasó y la barca sigue navegando incólume, como lo hará hasta la consumación de los tiempos”.

Concluido aquel largo proceso con la firma del Pacto de Letrán, el cardenal Petro Gasparri podía, a sus 77 años, ser liberado de su cargo de Secretario de Estado. Su nombre y su ejemplo, tantas veces exaltado por aquellos a quienes había servido con infinita lealtad, fueron considerados incluso después de su deceso, acaecido el 18 de noviembre de 1934.

De esa misma escuela surgieron aquellos brillantes diplomáticos que ejercieron notable influencia no solo en las Cortes europeas sino también en el mundo hispanoamericano. Citaré al cardenal Rampolla del Tíndaro, cuyas notas sobre la cuestión cubana y la posible mediación del papa León XIII en la guerra emancipadora de Cuba pude consultar en el Archivo Secreto.

Resultan inolvidables la gestión del cardenal Ratti como Nuncio en la América del Sur; la del cardenal Eugenio Pacelli, en Berlín, o más recientemente, la del cardenal Antonio Samoré para pronunciar el laudo de concordia entre Chile y Argentina, o la visita a Cuba del que sería brillante Secretario de Estado, el eminentísimo cardenal Agostino Casaroli. Años después, este último me facilitó el acceso al Archivo Vaticano y un conocimiento detallado de los palacios apostólicos, que visité con la gentil compañía de monseñor Cavalieri.

Guiado por la célebre arqueóloga María Guarduci, pude sumergirme en las apenas concluidas excavaciones arqueológicas en los basamentos de la Basílica de San Pedro hasta penetrar en el espacio sagrado donde debieron depositarse los restos del Apóstol.

Durante dos oportunidades, en años sucesivos, me recibió el cardenal Casaroli, accediendo a mi inquietud por saber algunos aspectos de su brillante gestión en los países del Este y en la Rusia soviética. Siempre le recordaré con admiración y gratitud. Guardo sus notas escritas desde su retiro.

Igualmente hoy evocaré en más de una ocasión a monseñor César Zacchi, el hombre que supo interpretar los códigos del proceso político cubano para ayudar a sostener las relaciones con la Iglesia, acompañando a su jerarquía en un tránsito difícil… Todo ello gracias a su gran sentido humano, vasta cultura, dominio de diversas lenguas, discreción, tacto y lealtad.

Nació este sacerdote inolvidable, el 28 de noviembre de 1914, en Raggiolo, diócesis de Arezzo, Italia. Ordenado el 17 de octubre de 1937, fungió como diplomático en Austria, Yugoslavia y Colombia hasta que —en 1961— fue nombrado Consejero de la Nunciatura en Cuba y, un año después, Encargado de Negocios de la misma.

Consagrado Arzobispo Titular de Maura, monseñor Zacchi fue nombrado Nuncio Apostólico en La Habana, el 24 de mayo de 1974. Partiría de nuestro país al año siguiente, dejando tras de sí una estela de respeto y admiración.

Monseñor César Zacchi supo interpretar los códigos del proceso político cubano para ayudar a sostener las relaciones con la Iglesia, acompañando a su jerarquía en un tránsito difícil…

Su amistad personal con el presidente Comandante en Jefe Fidel Castro demostró cuál era —y no otra— la vía coherente, el camino de verdad. Años después, en su apartamento en la Pontificia Academia —que por entonces presidía— encontré a ese amigo sincero de Cuba y juntos salimos a caminar por la Ciudad Eterna.

Este recuerdo personal —exacerbado por la celebración que hoy nos convoca— me lleva a destacar el brillante desempeño por largos años del periodista y escritor asturiano Luis Amado Blanco como embajador de Cuba ante la Santa Sede, al que siguió otra figura importante de nuestra intelectualidad: José Antonio Portuondo, con quien participé en las primeras ceremonias de la Pascua del Pontificiado de Juan Pablo II en la Logia de San Longino.

Nacieron esas relaciones diplomáticas en 1935 cuando, el 7 de junio, el coronel Carlos Mendieta —presidente de Cuba en carácter provisional— firmó con la aprobación de ambas cámaras la Ley No. 308, por la cual se creó “una Legación de la República de Cuba en la Ciudad Vaticana, acreditándose un Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante la Santa Sede”.

Este desempeño estaría a cargo del representante diplomático de Cuba en París, hasta que al año siguiente, en la señalada festividad del 10 de octubre, se presentaron a su Santidad Pío XI las cartas credenciales del ministro designado. Como primer Nuncio Apostólico en Cuba fue nombrado el monseñor Jorge Caruana, Arzobispo Titular de Sebaste de Armenia y hasta ese momento delegado apostólico para las Antillas y México, el cual llegó a La Habana desde San Juan, Puerto Rico.

Firmado el 11 de septiembre de 1935 por el Secretario de Estado, cardenal Eugenio Pacelli —quien cuatro años después ascendería al trono papal como Pío XII—, el decreto constitutivo de la Nunciatura en Cuba afirmaba: “Spe freti vinculis inter nationem Cubanam et Sanctam Sedem arctius obstringendis hoc voluntatis Nostrae consilium profuturum,in Domino statuimu (…)”.[1]

Resulta indispensable destacar que, por aquellos años, la sociedad cubana apenas se recuperaba de dramáticas turbulencias políticas a raíz de un proceso revolucionario inconcluso que —sin embargo— permitió exaltar el sentimiento nacional y demandar con éxito la derogación formal de la Enmienda Platt, la cual mutilaba los atributos soberanos de la República nacida en 1902.

De hecho, las relaciones diplomáticas con la Santa Sede suponían un acto coherente del Gobierno de Cuba, si bien existió oposición de algunos sectores internos a esa decisión que, por su naturaleza, excedía con creces el acto político.

A fines de 1941, el Congreso cubano declara el estado de guerra entre Cuba e Italia. Inmediatamente, el Encargado de Negocios ante el Vaticano pide anuencia a su Eminencia el cardenal Luige Maglione, Secretario de Estado, para ponerlo al corriente y definir la situación de la legación cubana ante la Santa Sede.

El representante cubano insistió en que se le otorgara asilo en la Ciudad del Vaticano —al igual que se haría con las embajadas de Francia, Bélgica, Polonia y Estados Unidos, así como con las legaciones de Inglaterra y Yugoslavia—, si el Gobierno italiano incumplía el Tratado Laterano en lo concerniente a la inmunidad de las representaciones ante la Santa Sede.

El mismo año de la derrota del fascismo y el cese de la Segunda Guerra Mundial, deparaba para Cuba otro motivo de júbilo al conocerse —el 24 de diciembre de 1945— que el Arzobispo de La Habana, Ilustrísimo Manuel Francisco Arteaga y Betancourt, había sido creado Cardenal. En lógica correspondencia, al año siguiente, el presidente de la República, doctor Ramón Grau San Martín, somete a la consideración del Congreso la conveniencia de elevar a rango de Embajador la representación cubana ante la Santa Sede.

De modo que no solo constituye un logro de la Iglesia, sino también del Gobierno cubano que, según se desprende de los informes y acotaciones del entonces ministro de Estado, doctor José Manuel Cortina, había contribuido para que monseñor Arteaga fuera ordenado Arzobispo de La Habana en 1941.

Por primera vez, la Iglesia de Cuba tenía a su representante en el Sacro Colegio, y este figuraría entre los pocos purpurados latinoamericanos elegidos por Pío XII. De sus manos recibiría las prendas cardenalicias el prelado cubano, cuya basílica titular en Roma sería la iglesia de San Lorenzo in Lucina. Ello le permitía tener voz y voto, así como funciones de elector, consejero y ministro de su Santidad, quien podía escogerlo como su enviado especial. Además de que, en los Estados católicos, el Cardenal sigue en orden de precedencia al Jefe del Estado, como príncipe de sangre real o de casa reinante.

Pero al margen de esas primacías, lo cierto es que su Eminencia cardenal Arteaga llevaba en sangre propia las aspiraciones del sacerdocio criollo que en los años de la lucha emancipadora contra el yugo colonial había optado por la patria que debía nacer.

De hecho, pertenecía el prelado a una gloriosa estirpe que iniciara su abuelo, Juan Arteaga y Agramonte, miembro de una sociedad secreta creada en 1849 en Camagüey y que, dos años después, le costaría la vida a su fundador: don Joaquín de Agüero.

Juan lograría escapar con su familia a Venezuela, donde vivió hasta que regresó a Cuba tras el Grito de Yara, lanzado el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de Céspedes. Ese mismo año cae en combate, pero varios de sus hijos continuarían luchando, entre ellos el cirujano Rosendo Arteaga y Montejo, el que formaría parte del séquito del Padre de la Patria.

A la muerte de Céspedes, parte su ayudante hacia Jamaica y allí contrae matrimonio con la señorita Delia Betancourt Guerra, también de nacionalidad cubana. No regresan a la Isla hasta terminada la Guerra de los Diez Años, para inmediatamente vivir la inmensa alegría de tener su primer hijo varón. Nacido el 28 de diciembre de 1879, el niño fue bautizado en la iglesia de Puerto Príncipe, hoy Catedral de la ciudad de Camagüey. Y al administrarle los sacramentos, el sacerdote —que era muy amigo de la familia— pidió que le pusieran su mismo nombre: Manuel Francisco. No imaginaba que en la persona de su tocayo ungía al futuro “príncipe” de la Iglesia cubana.

Pero es de su tío, el padre Ricardo, que el cardenal Arteaga heredó esa conjunción entre compromiso patriótico y vocación hacia el sacerdocio. Desterrado de Cuba en 1876 por las autoridades españolas, hizo aquel toda su carrera eclesiástica en Venezuela. Bajo su égida, en 1889 marchó el pequeño Manuel Francisco hacia ese país suramericano y allí cursó el seminario hasta consagrarse en 1904, el mismo año en que su protector es nombrado Deán de la Catedral de Caracas.

Regresan juntos a la patria en 1912, cuando ya se había afianzado el clero nacional que, una vez acabada la Guerra de Independencia, expresara duras quejas al Gobierno de la naciente República contra la política clerical de la jerarquía española, a la cual acusaba de haber maltratado a los sacerdotes cubanos y haberles preterido en los nombramientos.

La ingrata coincidencia entre la caída en combate del lugarteniente general Antonio Maceo, el 7 de diciembre de 1896, y la fiesta del Dogma de la Inmaculada Concepción, celebrada al día siguiente con las campanas echadas al vuelo y Te Deum en la Catedral de La Habana, había abismado las contradicciones entre ambos cleros en las postrimerías de la contienda, más allá de cualquier posición neutral.

“Y es la tempestad, con su carga simbólica perennemente actual, el presagio de nuestro largo viaje como nación junto a la Iglesia… contra viento y marea”.

Los clérigos cubanos respondieron sin vacilación a la voz del patriotismo. Entre ellos se destacaron los presbíteros Batista, Odio, Doval y Esquerre, así como el padre Arocha, quien se opuso a los métodos victimarios de la “reconcentración” y estuvo a punto de ser procesado sumariamente.

No obstante, habría que destacar el comportamiento de aquellos párrocos españoles que, en medio de tan aborrecibles circunstancias, priorizaron su condición sacerdotal por encima de cualquier simpatía política, pues su mayor preocupación era la supervivencia de la población civil. Es el caso también de las congregaciones femeninas, cuya práctica piadosa nunca cesó.

Por otra parte, terminada la Guerra de Independencia en 1898, se hizo perentorio afianzar la dirección cubana de la Iglesia católica, ante el peligro de que quedara en manos estadounidenses y se resintiera el ministerio pastoral por el consiguiente auge del protestantismo durante la intervención militar norteamericana.

No olvidaría nunca el padre Arteaga su condición de emigrado, que mantenía latente en su pecho a la par que el orgullo por su parentesco carnal con las grandes familias de patricios camagüeyanos como los Montejo, Varona, Cisneros e, incluso, Ignacio Agramonte.

Carismático como orador sagrado, en sus miras futuras estaba un alto destino: consolidar el clero diocesano ampliando el Seminario que, sin desconocer su pasado ni el patrocinio de los santos obispos milaneses Ambrosio y Carlos, pasaría a llamarse Del Buen Pastor.

El cardenal Arteaga ordenaría al primer sacerdote negro cubano en la República, y le tocaría —ya anciano y carente de lucidez— asistir al colapso del viejo régimen y el consecuente aluvión de transformaciones revolucionarias, que sorprenden a la Iglesia en una posición histórica y teológica “preconciliar”.

Declinaba el período republicano en 1958 y, en medio de las tinieblas de una ominosa tiranía, cuando la nación sufría por el cruento sacrificio de sus jóvenes, el prelado fue llamado al cónclave convocado tras el fallecimiento de Su Santidad Pío XII.

Tras el anuncio de su elección, Juan XXIII (Papa desde 1958 a 1963) enviaría un cálido mensaje al pueblo de Cuba con motivo de celebrarse el Primer Congreso Católico Nacional. Nos parece aún escuchar su voz firme y bien timbrada por las ondas de la Radio Vaticana: “Amadísimos cubanos, os habla vuestro padre de Roma…”.

Nada de lo que está escrito, ni siquiera los documentos más fiables, alcanzan a superar la experiencia vivida. Tal fue la nuestra en aquellos años iniciales de la Revolución. Otro testigo presencial, el laico Raúl Gómez Treto, acometió la dificultosa tarea de narrar dichos acontecimientos de una manera lo más objetiva posible, ateniéndose a los hechos y evitando en lo posible los enjuiciamientos personales. Publicado en 1987 en Costa Rica como parte del proyecto del Cehila para escribir la historia de la Iglesia en Latinoamérica, su libro La iglesia católica durante la construcción del socialismo en Cuba es un referente muy útil, sobre todo para las generaciones que nacieron después del triunfo de la Revolución y desconocen cuán complejos fueron aquellos momentos.

Considerado desde el presente, el choque que se produjo era inevitable: tan grande era la contradicción entre los intereses de uno y otro lado, entre la doctrina católica y el vertiginoso desarrollo de los acontecimientos revolucionarios.

A una brevísima etapa (1959 y parte de los años 60) —que Gómez Treto define como de “desconcierto”—, le sigue la “confrontación” (hasta parte de 1963). Ya antes de la proclamación de su carácter socialista, distintos incidentes motivaron varias declaraciones de la Iglesia cubana. Su posición quedaba explícita en las cartas pastorales firmadas por su Eminencia el Cardenal, el Arzobispo de Santiago de Cuba y los demás prelados.

Las nuevas leyes, que se inspiraban en la Revolución misma como fuente de derecho, modificaban de manera raigal la propiedad de las tierras, otros recursos y el patrimonio inmobiliario. Se enfocaron también hacia la educación con la intervención de los colegios laicos o confesionales.

La ideología que sustentaba el proceso estaba, de hecho, condenada por el magisterio eclesial proclamado por las encíclicas sociales precedentes. Solo la memorable Pacem in terris, suscrita por Juan XXIII en 1963, creaba un espacio de diálogo probable, pero que debía ser construido sobre la base de la comprensión y el respeto entre las partes.

Luego de concluir en 1965 el Concilio Vaticano II, inaugurado por ese pontífice y clausurado por Pablo VI, se dieron intentos de diálogos con los no creyentes, como los realizados por el padre Carlos Manuel de Céspedes a través de la prensa periódica, pero no fructificaron por la incomprensión de muchos miembros de la Iglesia, y la poca acogida de que era objeto entre los medios políticos abocados al ateísmo. Es entonces que irrumpe en este conflicto, como mediador, monseñor César Zacchi, a quien me permito no ya evocar, sino invocar en esta conferencia.

Jamás olvidaré nuestros ya mencionados encuentros durante mi larga estadía en Roma, cuando me narraba solícitamente sus impresiones y testimonios en aquellos aposentos silenciosos de la residencia pontificia con vistas a la Plaza de Santa María sopra Minerva.

Años después, yo reviviría sus palabras en la Nunciatura Apostólica de La Habana en conversaciones con monseñor Belarmino Stella mientras se preparaba la esperada visita de su Santidad Juan Pablo II a Cuba.

Quiero decir que todo puede ser explicado y, aunque sujetos a las más diversas interpretaciones, los hechos terminan imponiéndose. Esta es la lección de la Historia.

Los canales de comunicación entre la Iglesia y el Estado siempre tuvieron una vía de conexión, a veces tortuosa o invisible para los que permanecieron ajenos a ella.

Unida a pasiones desencadenadas, la falibilidad humana se mezcló —en no pocas oportunidades— con interpretaciones de nuestra realidad que se asumían desde experiencias ajenas como la de la República Española, por ejemplo. Y es entendible, porque en aquellos años vivían en Cuba numerosísimos sacerdotes y religiosos que habían experimentado en carne propia los excesos, de ahí su crispación y temores.

En ese período tendrá especial significación la tarea encomendada al doctor José Felipe Carneado, cuya sensibilidad y percepción sobre la condición humana —unida a su capacidad negociadora, rectitud y firmeza— cimentaron el fundamento racional y ético para el entendimiento.

En puridad de verdad, los canales de comunicación Iglesia Estado siempre tuvieron una vía de conexión, a veces tortuosa o invisible para los que permanecieron ajenos a ella.

La Iglesia de Cuba nunca fue subvencionada; conservó su íntima e indispensable libertad de episcopado en medio de restricciones que compartió con el pueblo; su sacerdocio fue de libre elección… Si el Estado cubano gozó del apoyo y de la solidaridad internacional, la Iglesia cubana tampoco pudo prescindir de ella.

Hay un determinado instante en que se produce una inflexión y comenzamos a construir el presente. Ha llegado el momento de pensar que no se puede tratar de escribir historias paralelas de la nación y de la Iglesia cubanas, pues ambas están imbricadas íntimamente.

Desde 1612 cuando, en medio de la tempestad, los hermanos Hoyos y un niño negro hallaron la imagen de la Virgen de la Caridad sobre las aguas de la bahía de Nipe, desde ese momento hasta hoy, la prefiguración de esa frágil barca es el símbolo de nuestro destino.

Así lo creyeron los patriotas que pidieron al papa Benedicto XV el patrocinio de Nuestra Señora para la Isla. Y es la tempestad, con su carga simbólica perennemente actual, el presagio de nuestro largo viaje como nación junto a la Iglesia… contra viento y marea.

Así lo vio Félix Varela, el venerable, el santo de los cubanos, profesor de Derecho Constitucional, diputado a Cortes, arrojado a tierra extraña, pero con sus ojos puestos siempre en su amada Cuba. Es ella el milagro que incesantemente se le pide.

Desde la celebración del primer Sínodo Diocesano en 1680, presidido por el obispo Juan García de Palacios, hasta el Encuentro Eclesial Nacional Cubano en febrero de 1986 en Camagüey, la Iglesia cubana ha tratado de encarnarse en nuestra sociedad como parte indisoluble de ella.

Así ha sido desde los tiempos del Patronato Regio hasta nuestros días, no solo a través de los oficios y la catequesis, sino de su acción de caridad para con los enfermos, los discapacitados, los huérfanos, los privados de libertad… Esa obra pastoral ha asumido el desafío del ecumenismo como uno de los elementos fundamentales de la realidad global y multiconfesional del mundo.

La Iglesia no renuncia a su deber de expresar su opinión en el ámbito social, pero no está llamada, no puede ser, no es un partido político; no puede encaminar su visión ética del mundo hacia una determinada filiación política. Debe ser consustancial a su prédica la justicia social en el concepto de igualdad de derechos y deberes para todos los hombres.

Limitada en más de un sentido, la Iglesia de Cuba fue llevada a salvaguardar lo esencial, pero también ha de valorar con sentido crítico su propia historia, asumiendo esas experiencias dolorosas siempre válidas.

“Desde la celebración del primer Sínodo Diocesano en 1680, presidido por el obispo Juan García de Palacios, hasta el Encuentro Eclesial Nacional Cubano en febrero de 1986 en Camagüey, la Iglesia cubana ha tratado de encarnarse en nuestra sociedad como parte indisoluble de ella”.

Suscribo el documento leído por los obispos hace unos pocos días al Jefe de Estado cubano cuando, refiriéndose a las dificultades del mandato de Dios a través de la Historia, reconoce que “el poder temporal ha sido una tentación siempre presente para la Iglesia, en la que ha caído en diversas ocasiones (…), por otra parte, quienes tienen el poder han querido manipularla y utilizarla a su favor; se ha llegado a veces a la intolerancia tanto política como religiosa”.

Y agregan dichos apuntes: “También la Iglesia que está en Cuba debe vivir el mandato de Jesús en esta realidad compleja a pesar de los equívocos que puedan surgir por falta de comunicación o de conocimiento mutuo”.

Tales reflexiones inquietan nuestro sueño cuando la Patria requiere, ante todo, salvarse y cumplir su destino. A nosotros corresponde edificarlo. Estos son los votos más íntimos de mi corazón.

Para concluir, quiero evocar expresamente un fragmento de las palabras que el Comandante en Jefe escribió en el Libro de la Nunciatura Apostólica en ocasión del deceso del gran papa Juan Pablo II:

Descansa en paz, infatigable batallador por la amistad entre los pueblos, enemigo de la guerra y amigo de los pobres.

Fueron vanos los esfuerzos de quienes quisieron usar tu prestigio y tu enorme autoridad espiritual contra la causa justa de nuestro pueblo en su lucha frente al gigantesco imperio.

Nos visitaste en tiempos difíciles y pudiste percibir la nobleza, el espíritu solidario y el valor moral del pueblo, que te recibió con especial respeto y afecto porque supo apreciar la bondad y el amor por los seres humanos que impulsaron tu largo peregrinar sobre la Tierra…

Conferencia pronunciada en noviembre de 2005 en el Aula Fray Bartolomé de las Casas del Convento de San Juan de Letrán, con motivo de celebrarse el 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y el Vaticano.

Tomado del libro Legado y memoria, de Eusebio Leal Spengler

Notas:

[1] “Confiando en la esperanza de garantizar los vínculos más estrechos entre la nación cubana y la Santa Sede, en nombre del Señor, establecemos en lo adelante este acuerdo de nuestra voluntad (…)”.