Música de silencios

4/11/2019

El vacío entre notas. El espacio en blanco donde el cantante hace una pausa para tomar aire y va tejiendo pequeñas sucesiones de silencios. De eso está hecha, en su versión más básica, la música que escuchamos. Esos temas que nos transportan a otro lugar donde reinan el recuerdo, el sentimiento, el yo más recóndito, son como aguantar la respiración unos instantes y mirar. Y ver.

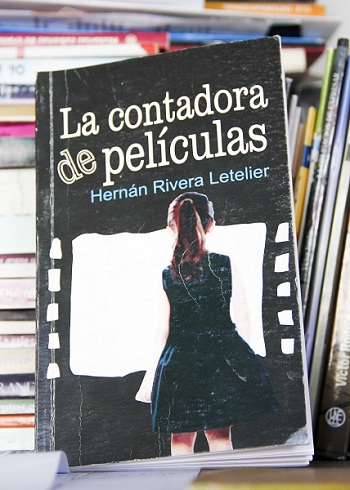

en la gran sala de proyecciones, para que el espectador encuentre

ese breve espacio donde se vuelve nada y silencio. Foto: Cortesía de la autora

El objeto minúsculo. El gesto efímero que hace único al personaje en medio de esa recua de escenas dentro del libro. Pequeñas sucesiones de pequeños adornos: de eso están hechas las historias que nos cuentan. Esos héroes/heroínas que nos transportarán a la otra estancia del yo posible/soñado, a veces, el más recóndito, batallan entre cositas de nada —las verdaderas responsables de la ilusión artística—.

La contadora de películas, de Hernán Letelier, publicado por Editorial Oriente en 2015, es una suma pintoresca y sentimental de estos silencios, de estas ilusiones. Novela breve y honda, en sus poco más de 90 páginas encontramos la materia prima con que se fabrica la emoción en la gran sala de proyecciones, para que el espectador encuentre allá dentro, reclinado en una butaca, ese breve espacio donde se vuelve nada y silencio, otro yo.

En medio de la Pampa salitrera, a la hija de una familia muy pobre le pagan la entrada para que vaya al cine y vuelva y cuente lo que ha visto. ¿El público? Su padre en un sillón de ruedas, sus cuatro hermanos varones, la gente del barrio que puede permitirse donar algo, “los niños sin un peso que se turnaban en los agujeros de calamina” para verla. “Había quienes iban a ver la película al cine y luego se venían a la casa a oírla contar”.

“Descubrí que a toda la gente le gusta que le cuenten historias”, nos dice la niña. Y, en efecto, acomodamos nuestros traseros sobre el polvillo reseco del suelo. Pasamos cada página palpando la pobreza de los espectadores que, junto a nosotros, se hacen de un lugar en el living para verla haciendo suyo cada argumento con un attrezzo emergente. Cositas de nada de su día a día: las pistolas de palo de sus hermanos, el sombrero de su padre, un paraguas que nunca se usó —¡en la Pampa no llueve!—, un vestido de la madre ausente.

La ilusión artística de María Margarita, en su versión más básica, está hecha de ese de aire que falta cuando la pobreza es tanta, pero tanta, que da por soñar. Los adornos y silencios de la realidad se separan como por arte de magia, y vuelven a juntarse en el sueño con un final cambiado, digamos, mejor final. Pasaje directo al yo posible/deseado, donde ella, tras la pausa, deja escapar una ranchera mejor interpretada que la original. Y a todo el mundo le extrañó “que lo hiciera tan bien”.

No es la simple sucesión de hechos lo que hace su historia, es el peso perfecto del aire recogido en sus pulmones: “Quería contar las películas cada vez mejor. En el cine comencé a fijarme en detalles que la mayoría de los espectadores pasaban por alto; pequeños detalles que a mí me servían para darle más énfasis a mis narraciones: el modo acanallado de pintarse los labios de la rubia amante del mafioso, algún tic casi inadvertido del pistolero en los instantes previos al saque, la forma en que los soldados encendían el cigarrillo en las trincheras para que el enemigo no viera el resplandor del fósforo”.

Pero no bastan las dotes artísticas. Para triunfar en el arte/en la vida hay que ser alguien más. La niña descubre que su admirada actriz Pola Negri, la de carne y hueso, se llamaba Apolonia Chavulez. Y esto no se cumplía solo para los artistas de la pantalla grande, por ejemplo, Pablo Neruda era Neftalí Reyes. Nadie podría tener éxito con un nombre como el suyo de modo que, tomando como pie forzado el comentario de una vecina que decía “su varita mágica viene siendo la palabra”, María Margarita se autobautiza Hada del Cine.

La película como la vida. La vida como una película de la que a veces nos perdemos una parte cuando el proyector tartamudea o se detiene. Y a veces, al reanudarse, por problemas técnicos no sigue donde la habíamos dejado, sino más adelante. Cuando es buena, Hada del Cine se imagina lo que pudo haber pasado. Cuando es mala, María Margarita dispara los ojos hacia el cielo del cine atravesado por el brazo iluminado del proyector, y se asombra. Le parece “un prodigio que aquel chorro de luz pudiera transportar cosas tan impresionantes como trenes perseguidos por indios a caballo, buques de piratas en mares tormentosos y dragones verdes exhalando fuego por sus siete cabezas”.

De acción o romántica, o de esas donde ella imitaba a “Carlitos Chaplin”, su “camarada de espíritu”, toda película termina. Sin importar el resultado —feliz o triste, abierto o cerrado, realista o fantástico—: FIN. Nos quedamos frente al libro como si fuera en verdad la pantalla del cine con sus créditos y su silencio esparramado en un tema musical. Uno donde repasamos algunas escenas terribles, extrañamos a los personajes que ya no están y todavía resentidos acabamos diciendo cómo es posible que termine así, con un vacío igual de ancho que el desierto. Como una sala de cine vacía, tras el invento del televisor.