Con solo mirarnos a los ojos, la muerte impone silencio. Silencio solemne, porque sabemos que no hay palabra a su altura. Pero el agradecimiento pugna en el pecho por salir, como la lava en las raíces del volcán, y se hace, parca pero firme, la palabra.

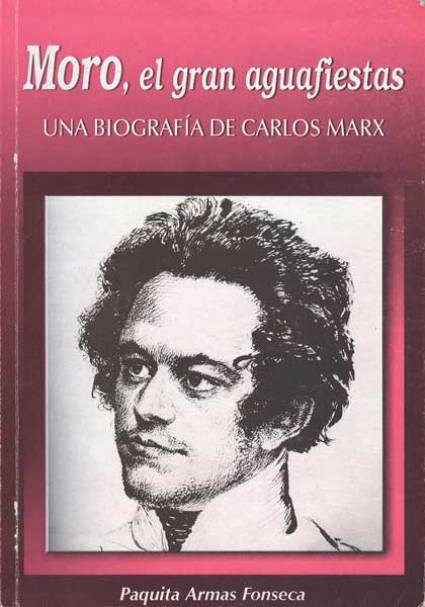

Conocí a Paquita antes de conocerla, cuando leí, allá por 1990, Moro, el gran aguafiestas (Editorial Pablo de la Torriente, La Habana, 1989). El libro no era una biografía cualquiera de Karl Marx, sino más bien las memorias de una de sus hijas. Es curioso, pues, como le escribí en una carta, Marx y Jenny tuvieron una hija llamada Francisca, que murió siendo niña. Para reforzar aún más el toque familiar, el libro estaba dedicado por Paquita a su padre, “un comunista sin carné”. El hecho es que la relación de Paquita con Marx nunca fue una relación académica, sino íntima. Quizás por eso Fernando Martínez Heredia la llamaba “la querida de Marx”, y ella, con malicia, se reía.

Cuando apareció el libro de Paquita sobre Marx vivíamos tiempos de perestroika. Cuba, como cualquier país socialista, era una pregunta. El debate sobre el socialismo estaba en cada esquina, y en las universidades, ni hablar. A veces, más que debates, parecían debalas. Sputnik, Novedades de Moscú y Tiempos nuevos caían cada mes en La Habana no como revistas, sino como bombas. El paradigma colapsaba, y nosotros, los jóvenes, buscábamos orientarnos en medio de la balacera. La crisis del período especial, al menos para nosotros, comenzaba con una crisis de fe. La historia, según Fukuyama, se acababa.

En ese contexto, apareció Moro…, texto que desde el título apostaba por desencartonar al biografiado: Marx era apenas el Moro: así lo llamaba su familia, y así lo asumía la autora. El libro de Paquita era un viento fresco que desafiaba al dogma, pero también una brújula segura para no quedarnos al garete ideológico. Ni santo ni demonio: humano.

Recuerdo que lo que más me impresionó fue aquella carta de El General, es decir, de Engels, al cubano Lafargue, en la que le contaba que Marx le había confesado: “Todo lo que sé es que yo no soy marxista”. Ese detalle me llevó a comprender, años después, que en efecto Marx no era marxista, como mismo Cristo no era cristiano, ni Buda budista. Marx era dialéctico. El problema, por tanto, no era concentrarse en el marxismo, que intenta ser el sistema que Marx nunca quiso fundar, sino en la dialéctica racional, que sigue siendo un método desconocido.

“El libro de Paquita era un viento fresco que desafiaba al dogma”.

La muerte —que lo calibra todo, que nos alcanza a todos— solo es completa en el olvido. Para engañarla, los hombres inventamos la memoria. Memoria que pasa de mano en mano como una antorcha en esta carrera de relevo que llamamos vida.

Gracias a ti, Paquita, por enseñarme a escoger, entre el Prometeo de Tréveris y el Diablo Rojo, siempre al Moro.