Por los más extraños pueblos

8/1/2019

La literatura cubana actual se ha vuelto irremediablemente citadina. Tal derivación, sin duda, tiene su origen en un proceso demográfico gracias al cual el 80 por ciento de la población cubana, en un período de varias décadas, pasó a residir en zonas urbanas.

(la de Marcos Antilla) funcionen como locaciones para que fluyan tramas narrativas de actualidad.

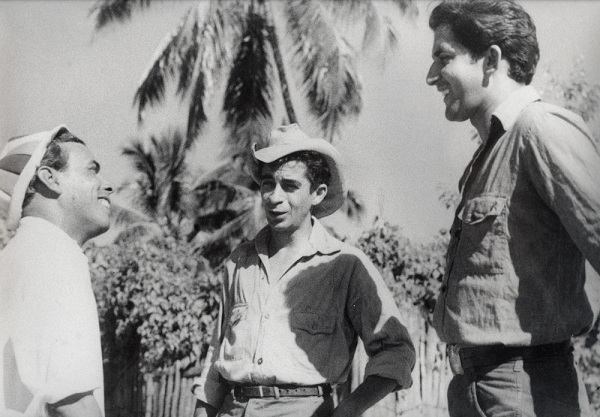

En la foto: Julio García Espinosa durante la filmación de Aventuras de Juan Quinquín. Fotos: Internet

El campo no solo se despobló, sino que fue relegado como entorno de los hechos de trascendencia existencial y social, alimento de la literatura. En la cotidianeidad rural ya no pasa nada. O pasa muy poco, en términos de cultura artística y literaria.

Si atendemos a la tradición, y al devenir de un país que entre sus transformaciones más radicales se propuso humanizar la vida de sus ciudadanos humildes, lo vernáculo se fue desmigajando en el trasvase demográfico y en problemáticas cuyos escenarios no podrían ser ya más aquellos donde solo la imaginación de los cultores conseguía retar, para paliar, a la miseria.

Como crisis derivada del desarrollo, la industrialización, la educación universal y la globalización (fenómeno radicalmente urbano) los campos perdieron densidad antropológica, vigor dramático, devinieron extensiones pragmáticas para la producción de alimentos.

Hoy nuestros medios noticiosos, con reportes mayoritariamente triunfalistas, cuando se ocupan de lo campestre dan razón de logros productivos. El universo mediático, en lo referido a la cultura, acentúa con énfasis el acontecer urbano. Lo que hace unas décadas era cultura viva, crónica profunda en nuestros campos, ya no configura procesos de valor mediático.

Resulta innegable que la realidad socioeconómica, ámbito para aquellos temas que otrora marcaban la literatura de la tierra, cambió de modo tan radical que dicho entorno perdió masa ontológica. Si en las primeras cinco décadas del siglo XX el problema de la tierra y su posesión era uno de los más reiterados factores de conflicto, con el devenir revolucionario los puntos traumáticos derivaron hacia las ciudades. Cito algunos: la marginalidad, el hacinamiento, la violencia, la vagancia, la prostitución, el abandono de las buenas costumbres, la discriminación sexual, ciertos diferendos raciales, el deterioro ambiental, la corrupción… Son temas que acaparan el protagonismo de la mayoría de los proyectos literarios elevados a la categoría de discurso público.

No es mi intención obviar que un buen número de instituciones insisten enfática y encomiásticamente en insuflarles vida a muchas expresiones, pero lo cierto es que estas se concretan en eventos e intercambios oficiales, no en la dinámica rural diaria.

La Jornada Cucalambeana, los concursos de música campesina, los rodeos, los programas radiales y televisivos, e incluso la proclamación del punto cubano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, dan testimonio un tanto falaz de una animación que se trata de reseñar como viva y espontánea aunque por lo general se concreta, sistemáticamente, en las puestas en escena.

de la vida rural como un fenómeno vivo.

Es cierto que otros (pocos) espacios audiovisuales, entre los cuales destaco los de la televisión serrana, insertan vívidas crónicas de esa tradición con ejecutorias in situ. Y es que posiblemente las serranías constituyan el último reducto de aquella vida elemental, llena de riqueza imaginativa. A mi modo de ver, el estilo de realización de esa casa productora pudiera tomarse como modélico en pos de reflejar el testimonio de la vida rural como un fenómeno vivo y pleno de energía creativa.

Resulta muy poco probable que locaciones como Pueblo Mocho (el de Juan Quinquín) u Hormiga Loca (la de Marcos Antilla) funcionen como locaciones para que fluyan tramas narrativas de actualidad. El guajiro como personaje, salvo en cierta zona de la literatura testimonial o en espacios humorísticos audiovisuales —donde se le trata de modo peyorativo— no protagoniza historias de ficción, como en su momento lo hicieron Juan Candela, Wampampiro Timbereta, Aristón Macombe, Nino, o Julio Jachero.

Un proceso de evolución de los tipos populares desterró de la categoría de personajes contemporáneos con volumen existencial, tanto desde el punto de vista antropológico como literario, al guajiro con su jerga, su filosofía elemental y a la vez certera, sus costumbres, su utilería doméstica y laboral, sus eficaces imaginarios rústicos. El que pudiéramos llamar “guajiro de nuevo tipo”, por lo general vive en ciudades o pueblos, viste de acuerdo con las convenciones de la moda, regidas por la interconexión global a la que tiene acceso, y de igual forma su consumo cultural se reorientó hacia manifestaciones citadinas.

En otra época se le decía “guajiro cepillado” al que se disfrazaba de poblano; hoy, a la luz del canon, guajiro es todo el que no procede de la capital del país, aunque su punto de origen sea otra ciudad.

A las prioridades, de naturaleza culposa, que las instituciones dan a los discursos artísticos complejos (en buena medida una ganancia) para acceder al espacio público, junto a otras causas, atribuyo la desaparición de las problemáticas del campo en los textos de las últimas décadas. Y no hablo solo del campo más campo, sino también de los bateyes (quizás de los asentamientos más golpeados, por la demolición de los ingenios) y otros espacios pueblerinos de mínimo catastro.

Siempre la ciudad llevó ventaja, pero la cultura rural, en las asimétricas condiciones que heredamos de la república mediatizada, se las arregló para erigir vigorosos cotos de resistencia, localizados sobre todo en expresiones musicales y bailables, pero también en la literatura y la plástica, con sus más acabadas realizaciones en la décima y el paisajismo. También en un costumbrismo colorido que se cocinaba, principalmente, en la prensa de los territorios.

Hoy el hegemonismo de los temas urbanos en la literatura se concreta en una dinámica donde nunca veremos premiado un libro cuyas tramas, personajes o enunciados poéticos se refieran a la cotidianeidad campestre.

Podría uno preguntarse por qué ocurre el fenómeno, sobre todo si sabemos que las pequeñas locaciones constituyen puntos paradigmáticos en la imaginería latinoamericana y universal. En Cuba, es cierto, la mayor parte de los narradores aspiran a matar al García Márquez que les hace sombra, y eluden la invención de espacios híbridos, fabulosos, reales e imposibles, siempre pequeños, donde también lo pintoresco, bien balanceado, asoma sus matices. Ni un Macondo, ni un Comala, ni un Yoknapatawpha, ni un Santa María se avistan en los concretos límites de nuestra narrativa, como mismo no los vemos en la poesía o en la literatura dramática.

debieron enfrentar el desdén burlesco de un calificativo reductor: tojosista.

En lo que a la poesía corresponde, tras las epifanías panteístas de Samuel Feijóo —tan ponderadas por Cintio Vitier en Lo cubano en la poesía— los intentos de la sumergida promoción de los 70, con Roberto Manzano como principal figura, debieron enfrentar el desdén burlesco de un calificativo reductor: tojosista, etiqueta que alcanzaba también a todos los cultores de la estrofa más usada del Siglo de Oro: la décima.

Se argumenta, en contra de los que centran su poética en esos espacios no construidos, que acusan ingenuidad, impronta naíf, tremendismo, deudas trasnochadas con el modernismo y el romanticismo, y con juicios de ese tipo se pasa tabla rasa sin el deslinde imprescindible sobre la diversidad de estilos y maneras de enfocar los temas. Bastarían unos pocos ejemplos para desmantelar aquellas apreciaciones.

Los poetas emergentes no beben de esa tradición, sino en la que, más expedita, alumbra el camino de nuestra expandida plataforma editorial. En consecuencia, cada día veremos menos en la poesía, como parte del canon, propuestas tipo: Faz, Una parte consciente del crepúsculo, Canto a la sabana, Sobre la tela del viento, La pedrada o Kodak-ensueño. La propia décima, en la mejor tradición literaria, se ha urbanizado en pos de atemperarse con las temáticas y la tropología que signan la dinámica actual, mayoritariamente versolibrista.

Se ha llegado al extremo, dudosamente experimental, de situar los versos de la espinela en prosa, método que, a mi modo de ver, constituye una moda que no rebasará los límites de la euforia inaugural.

No aspiro a erigirme en defensor encandilado que, en brazos de la nostalgia, niega un proceso irreversible de las sociedades contemporáneas, solo me propongo hacer un somero diagnóstico de lo que va camino a convertirse en cadáver cultural. La vida del hombre del campo, hoy, transcurre en la ciudad, donde pernocta diariamente en consonancia con sus aspiraciones de confort tras las jornadas de labor agrícola. Con cada campesino anciano que muere, se pierde para siempre un saber, un sabor, unos modos lingüísticos llenos de ritmo y giros inusitados.

No nos engañemos, asumamos de una vez la cultura rural como expresión de unos códigos en proceso de ingresar al folclor, pese a su profusa transmisión y a la aún notable cantidad de cultores vivos que, en las ciudades, la defienden.