Soñar en cubano: crónica en nueve innings

A mi padre, Nardo, almendarista,

y a mi tío Min, habanista.

Primer inning

El gran sueño de la vida de mi padre fue ser jugador de beisbol. Pelotero, como decimos en Cuba. En realidad, en cuestión de sueños no fue un hombre demasiado original porque, a lo largo de 150 años de historia, el anhelo de llegar a ser pelotero, ha sido uno de los más frecuentes entre los hombres nacidos en esta isla. Y también el que en más ocasiones se ha frustrado, pues de los millones de cubanos que han crecido y vivido con esa aspiración, solo unos pocos centenares lo han logrado con plenitud y apenas unas decenas han entrado en el firmamento de los inmortales.

Durante su niñez y parte de su adolescencia, mi padre dedicó todo el tiempo que pudo a practicar el juego de pelota. Lo hizo en los terrenos baldíos de su barrio habanero natal, Mantilla, con los muchachos de la zona, pero nunca con la frecuencia que hubiera deseado, pues desde los siete años se vio obligado a trabajar como ayudante de mi abuelo y mi tío mayor en el negocio de venta de frutas con el cual se sostenía la familia. Sin embargo, fue gracias a ese trabajo donde, ahorrando centavo a centavo, pudo darse el lujo tremendo de comprarse un guante zurdo para jugar más y mejor a la pelota.

Unos años después, cuando ya mi padre sabía que su sueño jamás se realizaría —y no por falta de esfuerzos en sus intentos de materializarlo, aunque perjudicado por su baja estatura—, quiso trasmitir a su hijo mayor aquella acariciada aspiración. Antes de comenzar su tarea, mi padre, que no era especialmente creyente, se había encomendado a la Virgen de la Caridad del Cobre, por la cual sí tenía una sostenida veneración, y le había pedido que su primer hijo cumpliera tres requisitos: que fuera varón, que fuera zurdo y que llegara a ser el pelotero famoso que él no había conseguido ser. Y le prometió que si al menos cumplía la primera de esas tres demandas, ese vástago primogénito se llamaría como él y como ella, o sea, Leonardo de la Caridad.

Leonardo de la Caridad nació el 9 de octubre de 1955 y, dos días después, cuando fue trasladado de la clínica a la casa familiar que su padre había construido un año antes, en la cuna comprada para acogerlo estaban dispuestos los andariveles con que solían ser rodeados los recién nacidos de aquella época: matracas sonoras, un oso de peluche, algún muñeco de goma y… una pelota de beisbol.

Once meses más tarde, cuando ya no quedaban dudas de que la Virgen de la Caridad seguía complaciendo a mi padre, pues su primogénito levantaba la cuchara y sonaba las matracas con la mano izquierda, él intentó acelerar el proceso. Fue a una tienda de efectos deportivos y compró un pequeño uniforme de jugador de beisbol con la insignia y el color azul del equipo de sus desvelos: el club Almendares. Como magnífica constancia de aquel empeño queda una foto, en la que Leonardo de la Caridad, vestido con su uniforme de pelotero, da sus primeros pasos en el jardín de la casa familiar, en el barrio de Mantilla. La suerte estaba echada y, para seguir adelante, siempre se podía contar con la generosa ayuda de la Virgen.

Uno de los recuerdos infantiles indelebles de Leonardo de la Caridad fue su primera visita a un estadio oficial de beisbol. Ocurrió una tarde de domingo y pudo haber sucedido en 1962, cuando tenía seis o siete años. Ya para entonces el niño Leonardo había demostrado que por vía familiar, social, cultural y hasta genética, era un fanático absoluto de la práctica del beisbol. Por supuesto, en aquel momento Leonardo de la Caridad no tenía nociones definidas de las muchas cosas que estaban sucediendo a su alrededor y que lo afectaban casi todo, incluido el juego de pelota. Y tampoco sabría que aquella visita al Gran Stadium de La Habana, que (por las muchas cosas que pasaban en la isla) pronto cambiaría su nombre por el de Estadio Latinoamericano, sería la última que su padre haría a aquel santuario de la cultura y la vida cubanas hasta la noche en que el propio Leonardo de la Caridad volviera a llevarlo consigo, 20, 25 años después de aquella tarde mágica e inolvidable.

Para el momento en que mi padre aceptó olvidar sus rencores y volver al Gran Stadium de La Habana, en su país, en su ciudad, en su casa habían ocurrido demasiados sucesos como para no empezar alguna reparación de sus relaciones con el pasado, o por lo menos con su pasión por el beisbol. Había ocurrido incluso que la solícita Virgen de la Caridad del Cobre no había podido terminar la labor que él le encomendara. Pues aunque su primogénito era varón y zurdo —condición privilegiada para los jugadores de beisbol—, y se había convertido en un fanático de aquel deporte, el poder de la Virgen no alcanzó para que fuera un buen pelotero. Porque a pesar de que Leonardo de la Caridad se había empeñado horas, días, meses, años en ese esfuerzo, jugando pelota con sus amigos del barrio en los mismos lugares en los que lo había hecho su padre 30, 40 años antes, el destino fatal y tan común se había repetido. El hijo mayor de mi padre lo sabría todo, o casi todo lo que se puede saber sobre el beisbol, lo disfrutaría y sufriría por él el resto de su vida, pero tendría que aparcar su gran deseo de ser un jugador notable en el sitio oscuro y cálido de los buenos sueños frustrados. Porque ni los empeños de mi padre, ni el ambiente social y cultural más propicio, ni la milagrera Virgen de la Caridad del Cobre, consiguieron hacer de mí un buen pelotero.

Segundo inning

La Habana de la década de 1860 era un hervidero social, político, económico. La capital de la próspera y rica isla de Cuba concentraba en su territorio y espíritu todas las aspiraciones, posibilidades y sueños de los cubanos. Era La Habana por la que caminó el niño, el adolescente, el joven José Martí, en la que forjó sus indomables anhelos independentistas a los que dedicaría toda su vida e incluso su muerte, unos años más tarde. Era una Habana en la que ser “criollo” (cubano), o “peninsular” (español), comenzaba a significar un conflicto álgido, la expresión de una pertenencia diferenciadora y, más aun, la decantación por una opción política de ruptura o continuidad con la condición colonial que regía la vida del país.

Aquella Habana de 1860 fue a la que volvieron, luego de unos años de estancia estudiantil norteamericana, un grupo de jóvenes que en Nueva York, Filadelfia y Boston se habían aficionado a la práctica de un nuevo sport llamado baseball, que ya arrasaba entre los yankees de las grandes urbes del norte. Se trataba de un deporte de reglamento complicado, en el que junto a la destreza física resultaban necesarias la agilidad y la profundidad mentales, y que, a diferencia de otros juegos con pelota en boga por la época o creados con posterioridad, no se planteaba la competencia como una pelea entre dos ejércitos en un campo de combate con el objetivo de tomar la plaza enemiga. El beisbol asumía sus triunfos con una filosofía diferente: el héroe era el jugador que más veces lograba regresar a la casa de donde había salido (el home), y el equipo ganador el que, de conjunto, con la colaboración y habilidad de todos sus sportmen, conseguía en más ocasiones ese retorno triunfal. La filosofía racionalista y típicamente decimonónica de aquel concepto, carente de la concepción “militar” de deportes como el futbol, hacía del baseball una práctica distinta, moderna, inteligente… chic.

Pero aquellos primeros jóvenes habaneros aficionados al beisbol tuvieron además una importante motivación para realizar su práctica: aquel deporte, con su ritmo pausado y sus uniformes estrafalarios, era la antítesis de las rudas y atrasadas diversiones peninsulares, entre ellas las violentas corridas de toros a las que se mostraban tan aficionados los españoles. Jugar al beisbol, entonces, devino una manera de distinguirse culturalmente, de relacionarse con el mundo desde otra perspectiva, de ser moderno, y muy pronto se convirtió en una expresión del ser cubano.

Fue precisamente durante la década en la que se desarrolló la Guerra Grande por la independencia de Cuba cuando el beisbol consiguió su arraigo germinal y, casi de inmediato, su arrolladora expansión en La Habana y luego en el resto del país. Para llegar a ese punto debieron ocurrir algunos procesos cardinales en la conformación de la cultura y la identidad cubanas, en los que también intervino aquel deporte novedoso. Quizás el más importante de todos fue el hecho de que mientras aparecían por distintos sitios de La Habana los primeros terrenos donde se podía practicar beisbol y se organizaban los primeros juegos y torneos, una corriente profundamente integradora y hasta cierto punto democrática entró en aquel proceso cuando, para propiciar su vertiginosa expansión geométrica, el deporte que unos años antes habían importado unos jóvenes aristócratas debió convertirse en una actividad popular en la cual comenzaron a participar cubanos de todas las extracciones sociales y… de todos los colores, proceso que ya es muy visible hacia 1880. Además, aquella representación simbólica devino fiesta de confluencia cultural cuando los partidos de beisbol se convirtieron en verbenas populares donde se comía y se bebía, se galanteaba y se conspiraba y, sobre todo, se escuchaba música y se bailaba al ritmo del danzón, esa música creada y ejecutada por negros y mulatos que se convertiría en el baile nacional cubano. Beisbol, música, sociedad, cultura y política coincidieron sobre un terreno deportivo en una de las cristalizaciones más ricas y dinámicas del proceso de definitiva conformación de la cubanía.

Desde entonces y hasta hoy, somos cubanos porque somos peloteros; y somos peloteros porque somos cubanos. Por eso el sueño de mi padre y el mío ha sido el de tantos millones de personas nacidas en esta isla del Caribe a lo largo de 150 años.

Tercer inning

El beisbol, la pelota, es un deporte, pero también es una forma de entender la vida. Y hasta de vivirla. Y en mi caso puedo decir que soy escritor gracias a que no pude ser pelotero. Un buen pelotero.

El barrio de la periferia habanera donde nací, y donde todavía vivo, no tenía ningún terreno con las condiciones necesarias para jugar pelota de acuerdo a los reglamentos más estrictos. Pero, como en otras decenas de barrios de La Habana, los muchachos de mi generación aprendimos a jugar pelota en callejones y terrenos baldíos más o menos propicios, y en ellos sudamos esa necesidad que, cuando se convertía en pasión excesiva, en mi época la llamaban “vicio de pelota”. En la esquina de mi casa, en el patio de una escuela, en el descampado de unas canteras cercanas, en un baldío arenoso de la periferia, jugué pelota en cada momento de mi vida en que me fue posible hacerlo. Con trajes improvisados o sin ellos, con guantes o sin ellos, con los bates y las pelotas que aparecieran en los años en los que grandes carencias impedían adquirir esos implementos, mis amigos y yo nos dedicamos a jugar y soñar con el beisbol.

En mi caso el “vicio de pelota” adquirió proporciones de verdadera adicción: además de jugarla, la vivía. En mis libretas escolares dibujaba terrenos de beisbol e imaginaba partidos. Cuando corría por la calle soñaba que lo hacía en un estadio, y recorría el cuadro porque había conectado un decisivo jonrón. Recortaba fotos de los peloteros cubanos de esa época y las pegaba en una libreta que, espero, todavía ande entre mis papeles viejos. Veía los partidos que se trasmitían en la televisión y fui haciéndome fanático de un club y de algunos jugadores que se convirtieron en los más grandes y mejores ídolos que jamás he tenido y tendré.

Vivía rodeado de beisbol, dentro de él, porque el barrio, la ciudad, el país eran un enorme terreno en el cual se desarrollaba un juego eterno. Y la vida, una pelota de beisbol.

Si debo a mi padre la inoculación de esa avasallante pasión cubana, es a mi tío Min, como todos le decíamos, a quien agradezco muchos de mis mejores recuerdos relacionados con el juego. Porque, a diferencia de mi padre, que siempre fue un trabajador disciplinado y compulsivo, el tío Min era un parrandero capaz de dejarlo todo por asistir a un partido en cualquiera de los parques que entonces poblaban la ciudad. Casi todos los domingos, por varios años, asistí con él y sus compinches de farras a los juegos del Estadio Latinoamericano. Pero muchas mañanas y tardes monté en su desvencijado pisicorre (pick-up), con otros fanáticos como él, para ver juegos de categorías inferiores en estadios de barrio en diferentes partes de La Habana.

Cuando tenía 10, 12 años, practiqué de manera más organizada el juego y aprendí muchos de sus muchos secretos y el mayor de sus misterios: el beisbol es un deporte estratégico en el cual, cuando parece que no está ocurriendo nada, puede estar sucediendo lo más importante.

Mi padre, que tenía amistad con Fermín Guerra, una gran estrella cubana de los años 50, consiguió que el maestro, ya retirado, me aceptara en su pequeña academia en los terrenos del campo deportivo “Ciro Frías”, a unos pocos kilómetros de mi casa. Más tarde, cuando andaba por los 15 años, integré un equipo que celebraba partidos los sábados en la tarde y los domingos en la mañana en los terrenos de la Ciudad Deportiva de La Habana y de la fábrica de chocolates La Estrella, y seguí aprendiendo, compitiendo y soñando con la gloria.

Dos, tres años después, cuando descubrí que nunca sería un lanzador veloz ni un bateador poderoso y debí reconocer que el beisbol de élite no era una categoría a la que yo pudiera acceder, decidí de manera muy racional que, si no iba a ser jugador, entonces sería comentarista deportivo. Lo importante era estar cerca. Pero aquel sueño también se truncó pues, aun cuando tenía las altas calificaciones requeridas, al terminar mis estudios preuniversitarios me informaron que ese año no habría matrículas en la Escuela de Periodismo de la Universidad, ya que alguien había considerado que en el país existían suficientes periodistas. Con mis ilusiones perdidas, fui a dar a la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, donde me esperaba el que iba a ser mi destino no soñado, aunque ahora creo que estaba escrito en mis cromosomas. Porque fue allí, al comprobar que otros compañeros de estudio escribían cuentos y poemas, donde mi latente espíritu competitivo de pelotero me empujó en esa dirección: si otros escribían, ¿por qué yo no iba a hacerlo?

Así, por puro espíritu competitivo, comencé a escribir y entré en el camino definitivo de lo que ha sido mi vida: la de un pelotero frustrado devenido escritor.

Cuarto inning

Un fenómeno de identidad que se consuma en forma espectacular necesariamente crea mitos y leyendas, marca espacios y épocas. La historia del beisbol y La Habana está plagada de ellos.

Desde los tiempos finiseculares del siglo XIX, los jóvenes ilustrados habaneros como el poeta Julián del Casal, una de las grandes voces del modernismo poético, escribieron crónicas y comentarios en los que se reflejaba la presencia del beisbol y sus estrellas en la vida cotidiana, deportiva y cultural habanera. En uno de los sitios emblemáticos de reunión de la juventud capitalina de entonces, la llamada Acera del Louvre, por el café allí instalado, confluían escritores, diletantes, independentistas, jóvenes que, además de esas actividades, eran practicantes o amantes del beisbol, y lo asumían conscientemente como una expresión de pertenencia y una bandera de nacionalismo. Y comenzaron a fundarse los primeros mitos en el cielo de las estrellas del beisbol cubano.

Así, desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, la mitología popular cubana se vio adornada por nombres de jugadores blancos, negros y mulatos, como los de Emilio Sabourín, el pelotero mártir de la independencia; Carlos Maciá, la primera gran estrella de ese deporte; Martín Dihigo, llamado “El Inmortal”; Alejandro “El Caballero” Oms; José de la Caridad Méndez, coronado como “El Diamante Negro”; Orestes Miñoso, apodado “El Cometa Cubano”; Manuel Alarcón, alias “El Cobrero”; Omar Linares, conocido como “El Niño”; Orlando Hernández, nombrado “El Duque”, como su padre Arnaldo, entre otros muchos. Aunque sin duda el más mítico de todos los grandes jugadores que ha dado Cuba fue Adolfo Luque, para quien no bastó un apodo y hubo que regalarle tres, uno en Cuba y dos en Estados Unidos: “Papá Montero”, en su país, y “El Habano Perfecto” y “El Orgullo de La Habana”, en las tierras del norte.

Las andanzas y hazañas de Adolfo Luque llenan medio siglo de historia pelotera cubana y cumplen un importante cometido: el de una reafirmación nacionalista en un período de profunda frustración nacional, luego de la independencia al fin conseguida pero también mediatizada por una intervención norteamericana, y una onerosa enmienda en la nueva constitución que nos colocaba en un estatus neocolonial. Por eso Luque generó tantas anécdotas dentro y fuera de los terrenos de juego, dentro y fuera de Cuba y, de muchas formas, su personalidad y su impronta deportiva sintetizaron el carácter y la cualidad de ser cubano dentro y fuera de la isla.

Su carrera como jugador, en las décadas de 1910 y 1920 se desarrolló en la Liga Profesional Cubana y en las Grandes Ligas norteamericanas, donde fue uno de los primeros latinos en ingresar y en triunfar, para demostrar que nosotros, los cubanos, también podíamos. En La Habana lanzó fundamentalmente para el mítico club Almendares, aunque también prestó sus servicios como pitcher al equipo Habana, el archirrival de los primeros. En las ligas mayores de Estados Unidos jugó sobre todo para los Rojos de Cincinnati, con los que tuvo una temporada de 27 victorias y ocho derrotas, toda una hazaña. Luego, como director de equipos, entre las décadas de 1930 y 1950 trabajó en Cuba y en México. Y por donde quiera que pasó, dejó sus huellas de habanero de raza.

Parece que la principal característica de Luque como persona y como jugador de beisbol era un carácter que iba de la irascibilidad al espíritu fiestero sin que mediaran estaciones. Bebedor de ron y cerveza, bailador, fumador de puros (a los que aludían sus apodos norteños, inspirados en dos marcas de tabaco muy conocidas en la época), resumió en sí mismo una idiosincrasia nacional y una época: ser impulsivo, agresivo, impredecible, era parte de su cubanía, así como la desproporción que lo acompañaba en todos sus actos. A pesar de ser blanco, su apodo de “Papá Montero” le fue tributado por el parecido de su personalidad con la de un célebre negro ñáñigo, conocido por sus aptitudes para el baile de la rumba (“canalla y rumbero”) y su afición a las peleas de gallos, las mujeres, la bebida y, por lógica inevitable, las trifulcas.

La cúspide de la fama pelotera de “Papá Montero” o “El Orgullo de La Habana” parece que llegó en 1923, durante aquella campaña en que ganó 27 partidos, y gracias a la cual, a su regreso a la isla, se le esperó con un desfile multitudinario que recorrió las calles de la capital y llegó hasta el más importante terreno de la época, el Almendares Park, donde lo esperaba un automóvil nuevo, comprado para él por el pueblo de La Habana. En la comitiva, según he leído, iba una orquesta danzonera, interpretando el número “¡Arriba, Luque!”, compuesto por Armando Valdés Torres en su honor.

Quinto inning

Los mitos vivientes y pasados del beisbol cubano tuvieron un necesario soporte y una lógica influencia en la vida práctica, en la visualidad e incluso en el léxico del habanero. Sin duda, los terrenos de pelota (también conocidos como “diamantes”) fueron centro de una intensa actividad deportiva y social y han sido considerados santuarios. Tres grandes “catedrales del beisbol” ha tenido La Habana: el Almendares Park, fundado en el siglo XIX; el estadio de La Tropical, célebre por las décadas de 1930 y 1940; y el Gran Stadium de La Habana, abierto en 1948, luego rebautizado Estadio Latinoamericano, todavía activo en el barrio popular de El Cerro. En ellos, varias generaciones de habaneros y cubanos han vivido experiencias iniciáticas parecidas a la mía y momentos de júbilo o dolor que han marcado sus memorias.

Pero el resto de la ciudad también fue invadido por el beisbol durante décadas: fotos de jugadores y equipos, banderolas, colores, uniformes hicieron habitual la presencia de la pelota y sus ídolos en las casas, calles y lugares públicos de la ciudad. Circularon almanaques, vasos, platos, abanicos, los más disímiles objetos asociados a las insignias de los equipos más conocidos: el alacrán del Almendares, el león de La Habana, el tigre de Marianao y el elefante del club Cienfuegos. En cada barrio había al menos un terreno con las condiciones mínimas para la práctica del juego.

Al mismo tiempo, el lenguaje de la gente se llenó de frases y situaciones extraídas del beisbol: ser cogido fuera de base es ser sorprendido en algo incorrecto; estar en tres y dos es la expresión de una enorme duda; estar wild, andar errado… Mientras, la música popular hizo de este deporte tema de muchas composiciones, se crearon marcas de tabacos con referencias beisboleras, y vestir una camisa de pelotero empezó a ser un hecho común.

Creo que ninguna otra actividad social y popular —quizás con excepción de la música— ha tenido mayor trascendencia en la vida cultural y práctica cubana, en la conformación de la identidad y en la educación sentimental de tanta gente nacida en esta isla del Caribe.

Sexto inning

Durante 20 años mi padre, tan amante del beisbol, vivió de espaldas a su desarrollo en Cuba. Su reacción había sido visceral: con la revolucionaria eliminación del profesionalismo deportivo en la isla, en 1960, desapareció la antigua liga invernal cubana y sus equipos más representativos, entre ellos el club Almendares, del que mi padre era fanático absoluto.

Aun hoy me cuesta trabajo asimilar la profundidad de la frustración que significó para él ver cómo se esfumaba el equipo al que se había sentido ligado durante toda su vida. Pero lo puedo empezar a entender a partir de una comprobación que pudiera llamar ontológica: un hombre puede cambiar de identidad, de ciudanía, de filiación política, de mujer… pero difícilmente de fanatismo por un equipo deportivo. Y mi padre, que había perdido a su equipo, solo pudo hacer ese tránsito al cabo de 20 años en los que vivió sin ver ni querer saber del beisbol.

También fue un fenómeno curioso lo que ocurrió a partir de 1961, cuando se instituyeron las llamadas Series Nacionales de Beisbol Amateur en Cuba, y se fundaron nuevos equipos (aunque uno de ellos siguió llamándose Habana, como la ciudad y la provincia). Con muy pocos traumas, la gente se aficionó a las nuevas banderas, a jugadores hasta entonces casi desconocidos, y les dio su favor y fervor. La explicación posible, la única que me convence, no es de carácter político, social o deportivo, sino de origen identitario y existencial: los cubanos no pueden —o no podían— vivir sin aquel deporte que era suyo, a través del cual pensaban y se expresaban, por el cual penaban y recordaban.

La historia del beisbol que se comenzó a jugar en Cuba a partir de 1960 es indudablemente gloriosa y se entroncó perfectamente con una robusta tradición a pesar de que, políticamente, se la presentó como una ruptura y superación del pasado, pues se habló del “triunfo de la pelota libre (amateur) sobre la esclava (profesional)”. Ese nuevo beisbol, como no podía dejar de ocurrir, atrajo la atención del país, creó nuevas fanaticadas, generó el nacimiento de otros ídolos y llenó el espacio vital que los cubanos siempre le habían dedicado a aquel deporte.

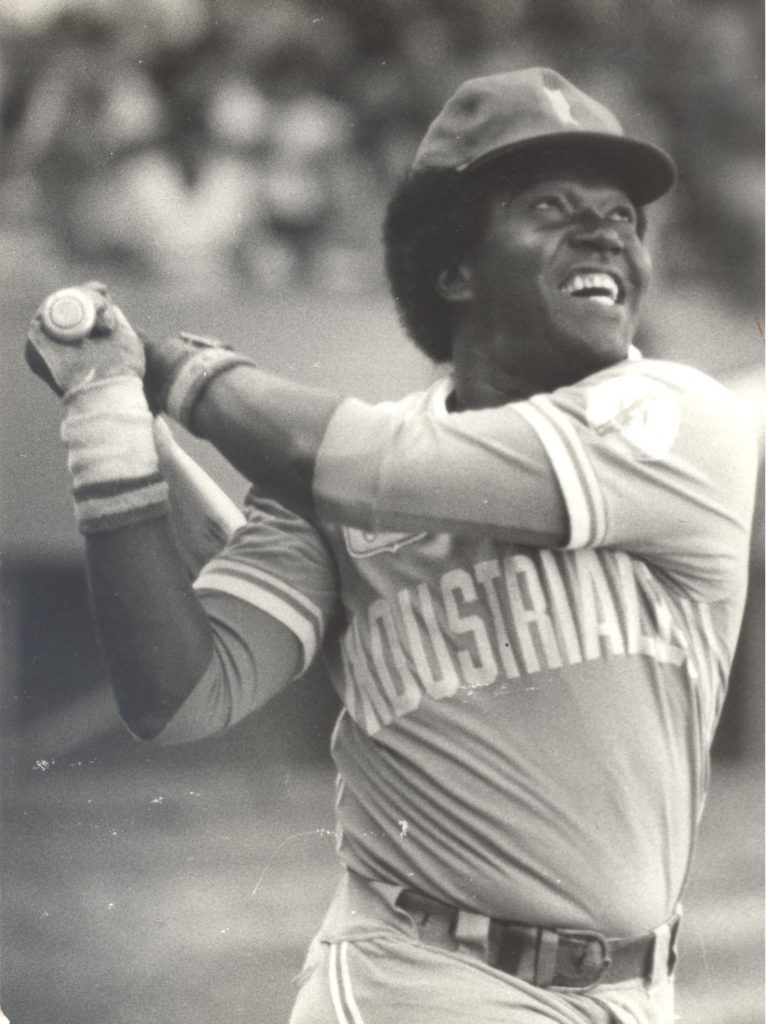

Veinte años después de aquel cambio radical, convencí a mi padre de que fuera una noche conmigo al Estadio Latinoamericano a ver un partido del equipo del cual yo me había hecho fanático en mi niñez: los Industriales de La Habana. Y mi padre cayó en la trampa de la que había huido durante dos décadas porque el solo hecho de entrar en un gran estadio de beisbol, ver las luces que iluminan la grama rojiza y la hierba verde del “diamante”, respirar el olor a tierra y gloria, ver los uniformes coloridos de los jugadores y sentir las pulsiones de una pasión nacional, son capaces de derrotar hasta los más enconados rencores. Por eso, en algún momento previo al inicio del partido, mientras los jugadores hacían su calentamiento, mi padre me preguntó cuál era el equipo que vestía de azul, como el Almendares, y yo le dije que los Industriales de La Habana; entonces él me preguntó cuál era mi team, y yo le confié que esos mismos Industriales. Más tarde, mientras avanzaba el juego, mi padre me dijo que él también era de los Industriales. Y a partir de ese día lo fue hasta su muerte, con la misma pasión, con igual sentido de pertenencia y capacidad de goce y sufrimiento con que había sido almendarista durante los primeros 33 años de su vida.

Séptimo inning (El inning de la suerte)

Aunque no pude ser una estrella en los terrenos de pelota, y ni siquiera pude trabajar como cronista deportivo especializado en el beisbol, mi pasión por ese deporte enmarañado y demasiado cerebral nunca desapareció (ni ha desaparecido). Jamás me curé del “vicio de pelota”.

Una de las manifestaciones más amables de esa enfermedad tiene que ver con el atractivo que para personas como yo, nacidas y educadas en la cultura del beisbol, posee cualquier juego de pelota. Es algo más fuerte que la voluntad. Por eso, con frecuencia, mientras camino por alguna calle de La Habana y descubro a un grupo de muchachos jugando pelota, me detengo a ver al menos el desenlace de la jugada en marcha. Como si fuera importante. Y es importante.

Mi gran momento como pelotero y comentarista deportivo frustrado por partida doble lo disfruté durante los años de la década de 1980 luego de que, por avatares de la vida, fuera sacado de una revista cultural y enviado a trabajar en el periódico vespertino Juventud Rebelde. Y allí debí hacerme periodista… haciendo periodismo. Tuve la fortuna de que, precisamente por no ser un profesional académico, mi trabajo se destacara entre el de mis colegas y muy pronto disfruté un raro privilegio: yo podía escribir de lo que quería, como quería y cuanto quería. Y fue aprovechándome de esa condición que le propuse al colega Raúl Arce, el cronista oficial de beisbol del diario, el proyecto de entrevistar a un grupo de viejos jugadores de pelota, los mismos que, 20, 30 años antes, habían sido nuestros ídolos.

Fue así que pude cumplir un sueño pospuesto: durante dos años, en cada ocasión propicia, nos citábamos con alguno de aquellos veteranos que tantos momentos de alegría nos habían regalado. Conocerlos, entenderlos, hacer que la gente los recordara en sus grandezas y su humanidad, fue un privilegio del que todavía me siento deudor, pues con ellos, gracias a ellos, entendí muchas cosas de esa dramática y profunda relación de los cubanos con el juego de pelota. Sus historias personales y relacionadas al beisbol, con las peculiaridades propias de su época y su contexto social y familiar, habían sido muy parecidas a la mía: la de un vicio, la de una pasión superior.

Aquellas entrevistas publicadas en el periódico las recogimos luego en un libro que titulamos El alma en el terreno, que se publicó por primera vez en 1989 y que todavía hoy, en tiempos menos propicios para la industria editorial y el beisbol cubanos, se sigue reeditando y leyendo.

Octavo inning

Después de aquel uniforme de pelotero del Almendares que me compró mi padre antes de que yo cumpliera un año, no volví a tener un traje completo hasta que en 1968, cuando mi tío Min emigró hacia Estados Unidos y me regaló el que él solía usar. Aquella revolucionaria década de 1960, en la que cambió hasta el carácter de la pelota en la isla, fue de tales carencias que se hizo imposible conseguir incluso un traje de pelotero.

Recuerdo como si fuera hoy el orgullo con que salí de mi casa cuando me enfundé aquel uniforme de mi tío Min. Antes mi madre había tenido que someterlo a un arreglo general para que encajara en mi talla de 13 años y, en el proceso, le pedí que cambiara el número 22 que originalmente tenía en la espalda por un número 3, el que usaba Pedro Chávez, el pelotero de los Industriales que fue mi primer gran ídolo deportivo.

Desde entonces han pasado casi 50 años y, como dijera Martí, un águila por el mar. Más de un águila, en realidad. Mi recuerdo sigue intacto pero mis ojos no me ven en la ciudad, no me encuentran en las calles ni en un terreno improvisado del barrio vistiendo aquel traje: porque nadie, casi nadie, ahora anda con un uniforme de pelotero por las calles de La Habana. Veo, en cambio, decenas de jóvenes que caminan por la ciudad (y por todas las ciudades y campos de Cuba) con camisetas de Cristiano Ronaldo y del Real Madrid, de Messi y del Barcelona, de Müller y del Bayern de Múnich. ¿Qué ha ocurrido? ¿Me han cambiado la ciudad y el país y, con ellos, las pasiones de sus moradores? ¿Cómo ha sido posible que donde por décadas todos jugaban pelota, hablaban de pelota, vivían por la pelota, ahora jueguen fútbol y sueñen con los equipos de la liga española, la inglesa y la alemana? ¿Se trata solo de un cambio generacional, de paradigmas, o es algo más profundo y quizás trágico lo que se ha ido fraguando en unos años en los que, por concepciones políticas, se le ha dado cada vez más espacio al consumo del fútbol y menos al del beisbol?

El beisbol cubano vive hoy su más profunda crisis. En todos los sentidos. La llegada de los años duros de la década de 1990, cuando faltó de todo y el país prácticamente se paralizó, cambió profundamente a la sociedad cubana, para bien y para mal, o para ninguna de las dos cosas: simplemente la cambió y, con la sociedad, se alteró una de las expresiones fundamentales que la han acompañado por décadas: el beisbol. En los últimos años, por motivos económicos, se produjo una indetenible sangría de jugadores cubanos de todos los niveles y edades que salen del país por los más diversos caminos, buscando un destino y un contrato en el beisbol profesional, preferiblemente el norteamericano. La mística capaz de permitir por tres décadas que los jugadores cubanos optaran por la “pelota libre” antes que por la “pelota esclava”, que preservó un alto nivel competitivo en los campeonatos nacionales y una fama de imbatibilidad en los torneos internacionales, ya no existe. El pragmatismo económico se ha impuesto a la cercanía y la propaganda, y así centenares de peloteros cubanos han dejado la isla en busca de su realización deportiva y mercantil.

De manera paralela, y creo que sibilina, los medios oficiales cubanos, donde por 50 años no se trasmitió un partido de las Grandes Ligas norteamericanas, comenzaron a dar un mayor espacio a la programación de fútbol profesional, sobre todo europeo, y así se crearon aficiones, dependencias, aspiraciones que antes capitalizaba el beisbol. ¿Por qué preferir el fútbol profesional sobre el beisbol profesional, si ambos tienen el mismo carácter económico? Porque si los cubanos se apasionan por el fútbol, no pasa nada: es una fiebre sin mayores complicaciones. En cambio, si conocen a fondo otro beisbol, en el que incluso brillan algunos de sus compatriotas emigrados, los resultados políticos, sociales y deportivos son diferentes.

Lo que está ocurriendo en Cuba, lo que veo y, sobre todo, lo que no veo en las calles de La Habana, no es un simple fenómeno de moda o de preferencia deportiva: es un trauma cultural e identitario de impredecibles consecuencias para el ser cubano. Que en los callejones y baldíos de La Habana los niños jueguen al fútbol y no a la pelota, implica una grave herida en la espiritualidad nacional. ¿Podrá llegar el punto en que los cubanos dejemos de ser peloteros y nos volvamos futbolistas? Todo puede pasar, según afirma la dialéctica. Pero, si pasa, implicará demasiadas pérdidas, porque sin la pasión, sin el vicio de la pelota, la cubanía estaría renunciando a una de sus marcas esenciales, definitorias.

Noveno inning

La historia de La Habana y de los habaneros no podría ser la misma sin la presencia sostenida del beisbol durante siglo y medio. El orgullo habanero está intrínsecamente ligado a la práctica de ese deporte. En las catedrales del beisbol cubano, las ya vencidas y las todavía existentes, retumban los gritos de los fanáticos que vieron, entre tantas cosas memorables, el arte de lanzar a Adolfo Luque, los batazos descomunales de Orestes Miñoso, el jonrón decisivo de la serie de 1986 de Agustín Marquetti y tantas, tantas hazañas indelebles que colman nuestra memoria vivida y nuestra memoria adquirida.

La cultura y la historia de la ciudad están hechas también con juegos de pelota, con jugadores de pelota, con la pasión nacional por la pelota. Y ahora, ¿se ha acabado el juego? Espero que no. Porque duele mucho perder un orgullo, no tener un buen sueño.

Mantilla, La Habana, julio de 2016