Cultura popular: laberintos de un concepto histórico

15/9/2016

La diferencia nació en la historia

Entre 1874 y 1886 los pintores impresionistas franceses realizaron ocho exposiciones. En cada una de ellas recibieron el abierto rechazo de la pintura academicista y sus instituciones (encabezada por la Academia de Bellas Artes, 1664). El Salón de París fue el evento anual que mayores críticas oficiales propinó a los grupos de impresionistas.

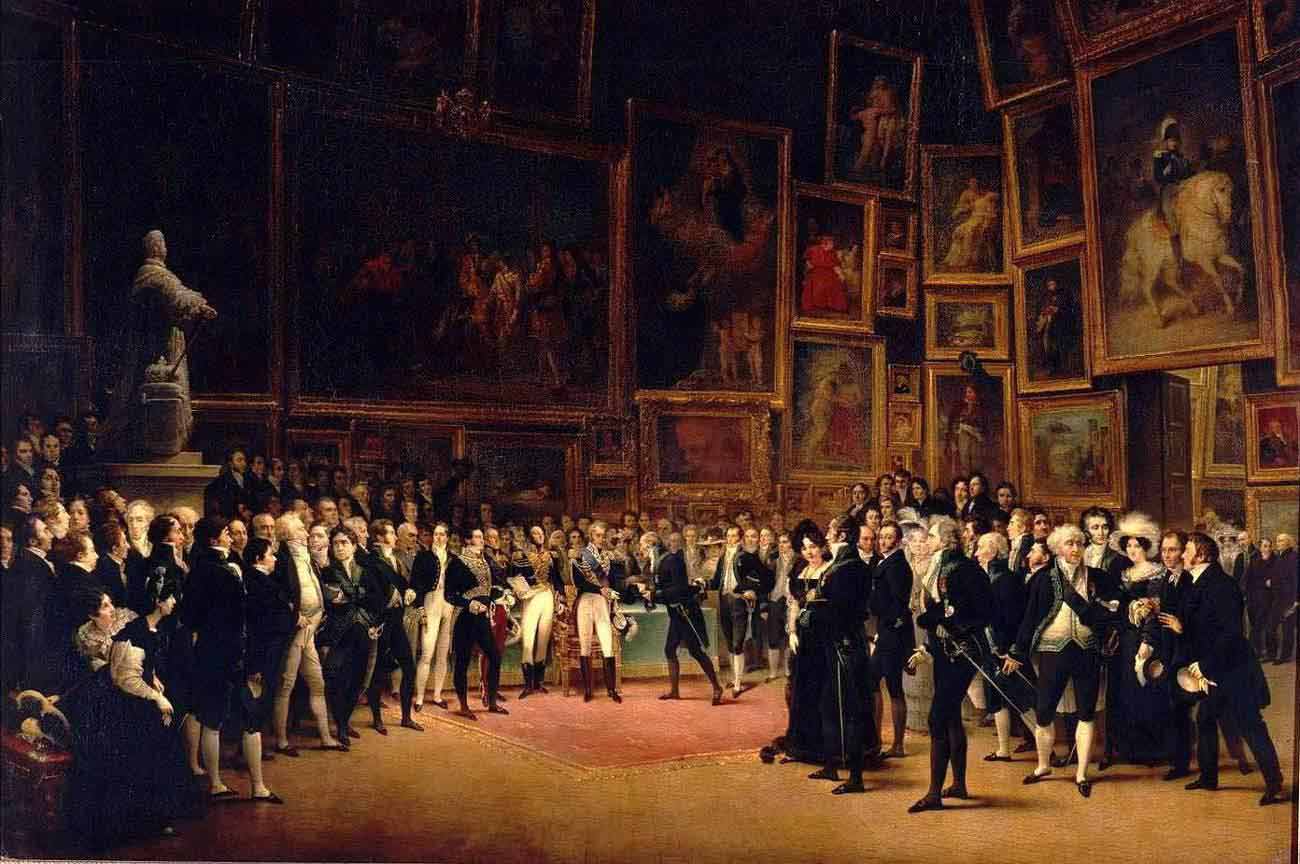

Pintura de François Joseph Heim titulada Charles V entregando los premios a los artistas en la clausura del Salon de París 1824

La academia neoclasicista y romántica no consideró sus obras como serias al no ser creadas bajo normas establecidas por ella misma. El clasicista Jean León Gèrome los separaba de todo oficialismo posible, porque “(…) sus cuadros ignoraban y ofendían los principios elementales de la técnica pictórica” [1]. Otros evaluadores academicistas opinaban que era una pintura inferior de “alienación mental”, hecha por “aficionados” portadores de una estética menor. Sin embargo, el tiempo y la gradual aceptación de público y críticos los fueron ubicando en un lugar cimero del arte hasta comprenderlos como una revolución estética en la historia de la pintura mundial. El impresionismo es hoy un universo deslumbrante que forma parte del imaginario colectivo de la globalización [2], sostenido en hombros por Atlantes como Claude Monet, Edward Manet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir, Camille Pissarro, Paul Cézanne y otros.

Por aquellos años la academia distinguió al impresionismo como algo distinto, fuera de sus conceptos y paradigmas artísticos. Para referirse a él, marcaba una diferencia mediante un lenguaje despectivo; acudía a un posicionamiento oficial donde ella era lo aceptado, lo normado; mientras que aquel simbolizaba algo fuera de lo anterior, procedente de sectores sociales no formados bajo sus reglas. La diferenciación estética no fue casual. En su discurso se entretejía la intencionalidad de separar dos visiones no tan solo del arte, sino además de la producción cultural y la sociedad en su conjunto. En sus argumentos se fijaba un modelo cultural instituido y a su vez otro desdeñado.

Dentro de la historia de la cultura universal esta separación ha sido vista tradicionalmente como una partición entre una cultura oficial y otra popular. En las ciencias sociales de los siglos XIX y XX se desarrolló un universo teórico en torno a tal binomio conceptual, cuyo nacimiento y razón de ser están fuertemente anudados a la subjetividad humana y los diversos elementos que giran en su entorno. Pero no nació en Francia con la aparición de los impresionistas. Desde la antigüedad ya se manejaba esta dualidad de bases sociales.

Si bien la frase “Pan, circo y vino para la plebe” identificó una forma de diversión y sociabilidad en la Roma antigua, no todos los romanos la asumían del mismo modo; unos la proponían, otros la cumplían. Entre los asistentes habituales al Fórum se reunían los que la enarbolaban. En el Coliseo, a unas decenas de metros de él, se aglomeraban mayormente los que de manera desenfrenada la vivenciaban. Aquella exhortación también señaló dos mundos culturales en una misma sociedad, el de los senadores con sus allegados y el de la plebe que formaban los grupos populares fuera de los circuitos decisorios de la política romana. La plebe era el pueblo y por ende el populacho, súbditos cuyas formas de vida se consideraban populares y fuera de los circuitos de la elite imperial.

La propuesta de esta manera de diversión popular no solo perseguía estimular el entretenimiento mundano para comprar la aceptación y el consenso, sino también identificar formas de vida y modos de relacionarse entre ellos y con las instituciones del imperio. Estos mundos culturales estructuraron un sistema de relaciones sociales a partir de subordinadores y subalternidades. Por siglos se han reproducido en las distintas sociedades humanas al compás de sus diferentes niveles de desarrollo e incidiendo en sus estructuras organizativas.

Carnaval de Venecia

Los carnavales de Venecia ―existentes desde el medioevo― han simbolizado por centurias ese juego de equilibrios culturales donde los sectores populares ritualizan hasta la actualidad sus costumbres e hitos de la vida cotidiana, mezclados con las ricas familias venecianas poseedoras del control de la ciudad. Las famosas máscaras creaban una exótica y divertida sensación de concordia entre las clases y grupos sociales, en la cual al pueblo le era permitido incluso satirizar a las autoridades.

Pero esa atmósfera de evasión temporal no eliminaba los distintos grupos y sectores de la ciudad ni su orden social. El carnaval, como fiesta popular, cumplía la misma función que aún hoy posee en distintas culturas: descompresionar las cargas de la vida social para volver una y otra vez a las rutinas de la dominación. El sociólogo e historiador de la cultura Peter Burke ha estudiado con profundidad este fenómeno.

Centurias después, las pinturas del vasco Víctor Patricio Landaluze y los grabados del francés Federico Miahle captaron semejantes perspectivas en las fiestas de los Días de Reyes en la Cuba colonial. Varias de sus obras muestran la expresividad danzaria de los negros libres y esclavos, aquellos que aportaron todo su acervo cultural a un universo de igual tipo que no fue aceptado como modelo oficial. La contradanza y el minué eran los bailes que sí conformaban la cultura aceptada para los blancos asociados a la producción de azúcar, aquellos que en las obras de ambos encontramos casi siempre estáticos y mirando con cautela el proceder de los esclavos. Para esta clase poderosa todo lo que quedaba fuera de su paradigma cultural no era oficial.

Con el nacimiento de la modernidad los estudios sobre los sistemas políticos y culturales se hicieron más variados e intensos. La burguesía, como nueva clase social en ascenso, acudió a ellos para conocer y comprender mejor las maneras de relacionarse e interactuar con el resto de la sociedad y sus clases sociales. De ese modo crearon nuevos métodos para ejercitar su predominio, sofisticaron otros en aras de una progresiva entronización.

Entre los siglos XVI y XX la expansión vertical de las hegemonías definió mejor aún dentro de las sociedades metropolitanas las fronteras culturales entre lo oficial y lo popular, binomio también denominado culto y popular.

Entre los siglos XVI y XX la expansión vertical de las hegemonías definió mejor aún dentro de las sociedades metropolitanas las fronteras culturales entre lo oficial y lo popular, binomio también denominado culto y popular. No fue causal entonces que en el Salón de París de 1862 resultase ganador un óleo brasileño de gran formato titulado Primera Missa no Brasil, de Víctor Meirelles. Se muestra allí este hecho fundacional mediante una centralidad ocupada por unos pocos blancos colonizadores agraciados con un torrente casi vertical de luz solar, mientras que los indígenas observan temerosos el ritual desde la penumbra de la foresta.

Los medios de comunicación durante el siglo XX permitieron dibujar mejor tales límites culturales, aunque estos no siempre se presentaron en oposición. Esa indeterminación formó parte de los procesos de metabolización de los mitos y símbolos de lo popular en aras de convertirlos de rebeldes sociales en voceros sistémicos. A su vez, otra expansión hegemónica, pero con sentido horizontal, focalizó en los países periféricos ―otrora coloniales― la ubicación de sistemas culturales distantes de tales conceptos hegemónicos. Con frecuencia al estudiarlos han sido presentados como culturas exóticas fuera de las establecidas.

El fin de la Primera Guerra Mundial (1918) trajo una crisis de la doctrina liberal que generó una mayor fragmentación de las ciencias sociales y un repensar general de la condición humana en el pensamiento social. Se puso énfasis en los estudios de los sujetos fuera de los esquemas del poder y que tradicionalmente no participaban de él. Así surgieron escuelas como la de Annales (1929), que propusieron enfoques sobre la vida de la “gente sin historia”. No obstante la nueva percepción, las estructuras piramidales de las sociedades continuaron entendiendo la existencia de mundos culturales diferentes a partir de posiciones en el andamiaje social.

De ese modo, el pasado siglo XX nos legó los estudios de dos importantes escuelas teóricas sobre las culturas y los procesos culturales en los cuales encontramos suficientes análisis de ambos modelos culturales. Por orden cronológico la llamada Escuela de Frankfurt (1923) llamó la atención sobre el papel de los medios de comunicación y las artes visuales en el entramado de las crecientes hegemonías occidentales de entonces. Inspirada en los enfoques de Antonio Gramsci y el marxismo crítico que este y otros propugnaban, explicó las formas de ejercer el poder y la dominación a partir de las tecnologías empleadas por los medios, además de otros argumentos.

Foto: Archivo La Jiribilla

Durante estos años los estudios antropológicos europeos asentaron el significado de la palabra folclor o folclore como la acumulación de formas de vida de los grupos sociales hasta ese momento poco atendidos dentro o fuera de los centros metropolitanos. Actividades cotidianas como las fiestas, los rituales mágicos y religiosos, las costumbres, leyendas, mitos y hábitos de comunidades; junto a maneras de vestir, comer, entretenerse y relacionarse, formaron parte del contenido de ese vocablo.

Esta mirada sobre aquellas culturas, muchas veces ubicadas en países o regiones coloniales y remotos, era la que encarnaba la dimensión peyorativa de la palabra folclor, la misma que en nuestra contemporaneidad usamos consciente o inconscientemente para referirnos a parte de nuestras culturas.

Fue Gramsci uno de los que más ahondó en los análisis sobre la cultura como expresión de la política y la dominación cultural. En sus ideas dejó claro que cualquier sociedad que mantenga intacto el binomio cultura dominante vs. cultura dominada reproducirá un modelo social tradicional. Para lograr tal fenómeno el propio sistema emplea variados mecanismos que hacen de la cultura popular el orgullo de sus hacedores. En esa perspectiva, reconocerla esencialmente como acervo de los sectores populares equivale a inducir el reconocimiento ―voluntario o involuntario― de la diferencia social por parte del propio dominado, es decir, su condición y lugar social. El resultado es un fuerte y sectorializado sentido de pertenencia social desde la cultura popular, logrando a su vez un distanciamiento de la oficial al no verse identificado con ella.

En Cuba se afianza la idea de que las muchas orquestas de música bailable representan la cultura popular de la nación; mientras que la orquesta sinfónica es parte de una música denominada culta.

Los resultados son imperceptibles, pero efectivos; por ejemplo, en Cuba se afianza la idea de que las muchas orquestas de música bailable representan la cultura popular de la nación; mientras que la orquesta sinfónica es parte de una música denominada culta. De ese modo se crean estancos divisorios entre grupos sociales a partir de tal visión de la producción cultural. Si bien se acude a la frase “de lo culto a lo popular” para intentar borrar suavemente la diferencia, en la Isla como en otros países latinoamericanos, se acepta muchas veces ese contrapunteo de culturas sin aquilatar sus connotaciones históricas e ideológicas.

La segunda escuela que marcó sustancialmente las maneras de estudiar las culturas en el XX fue la de Birmingham (fines de los 50 e inicios de los 60). En sus investigaciones asumió directamente el término culturas populares para indagar en las fiestas, ritos, diversiones, vidas cotidianas, maneras de relacionarse con el poder y sus instituciones, de los obreros, campesinos, estudiantes, etnias y grupos urbanos fuera del control del poder. ¿Por qué y para qué estos estudios?

Concluida la Segunda Guerra Mundial hubo una nueva reconfiguración en la geografía política mundial. En breves años se desataron procesos de descolonización; también nuevas fuerzas, movimientos, grupos, clases sociales y partidos políticos no tradicionales emergieron en varios Estados participantes o no en el conflicto. Las clases dominantes consideraron entonces una prioridad conocer sus características y funcionamientos en función de salvaguardar su control y prolongar su reproducción. El dilema entre cultura oficial y popular formó parte de esa perspectiva intelectual. Se trató de un denso y logrado universo teórico que modernizó, a partir de las realidades de la postguerra, el discurso intelectual e ideológico de la dominación. Comprender mejor aún y actualizar el conocimiento de cómo se comportaban los dominados a partir de las mencionadas circunstancias, fue una clara perspectiva de dichas indagaciones. Pionera de los estudios culturales contemporáneos, la escuela contribuyó notablemente al ensanchamiento de la teoría cultural partiendo de un principio paradójico: desde las tesis transformadoras de Marx se llega a su propia neutralización.

Asimismo, proyectó la modernización de un discurso poseedor de ricos recursos teóricos para reconocer las culturas populares y cómo definirlas o definirse dentro de ellas, consiguiendo así que sus hacedores la aceptasen con orgullo dentro de los sistemas de organizaciones sociales; además, crear una identidad cultural, una afinidad sectorial que más allá de lo formal reproduce los compartimentos sociales y la ideología en su conjunto.

Crear una identidad cultural, una afinidad sectorial que más allá de lo formal reproduce los compartimentos sociales y la ideología en su conjunto.

La potencialidad de los estudios culturales permite detectar las sutilezas de los medios de comunicación para reproducir la dicotomía cultura oficial y cultura popular. No es difícil entonces ver en las producciones de telenovelas latinoamericanas la legitimación de fenómenos como el racismo y la marginalidad (entre otros temas), presentados de modos agradables, graciosos, simpáticos e imperceptibles a primera vista. El pobre es entonces un ingenioso o perverso “suburbano” que recibe las burlas o el desprecio del propio dominado; o sea, de él mismo cada noche frente a su equipo de televisión. Gradualmente lo ubica fuera de la cultura oficial de la cual son miembros, por lo general, los protagonistas opulentos de las tramas. También al revés se puede ver este proceso: se iconiza lo popular como lo oficial, lo aceptado y modélico, dejando la cultura de los dominadores como antimodélica, aburrida, que no es necesario seguir ni imitar. En Cuba esto último ha sucedido.

Saber para comprender

A contrapelo de varios países del continente americano, el proceso de integración nacional cubano fue tardío, pero muy sólido desde el inicio de la colonización europea (1510) hasta los albores del siglo XX. En la tercera década de ese siglo surgió el vanguardismo cubano. Uno de sus mejores aportes a la formación nacional fue el hecho de demostrar que la transculturación no solo era una realidad histórica, sino además un modelo cultural e interpretativo de la sociedad que las elites no siempre aceptaron desde el pensamiento y obras de muchos de sus intelectuales de entonces, cuyos orígenes se remontaban al sistema de plantaciones azucareras a fines del XVIII. En los principios hermenéuticos de la vanguardia isleña también hallamos el gran elemento diferenciador frente a otros movimientos vanguardistas internacionales: una rica imbricación cultural de altura continental.

La obra de Fernando Ortiz concede a la transculturación una centralidad única en la América Latina de la primera mitad del XX a la hora de explicar la existencia de una cultura cubana. Para proyectar ese modelo no fue preciso desmembrar de ningún modo los componentes de la identidad nacional; todo lo contrario, en la diversidad radicaba la unidad cultural de Cuba. Otros autores como el brasileño Gilberto Freyre y el cubano Alejo Carpentier vieron el mismo asunto desde otras perspectivas americanas.

Sin embargo, determinadas prácticas culturales de la contemporaneidad cubana pueden dañar esa composición, como pequeñas gotas que indefinida e insistentemente caen en una superficie hasta agrietarla. En la novela En el cielo con diamantes, de Senel Paz (2008), se hace un divertido recuento de cómo en los años iniciales de la Revolución en las escuelas al campo se pregonaba la crítica y la ruptura con las normas oficiales que la otrora burguesía republicana dictaba para sentarse a comer a la mesa. El desafío a la norma consistía en hacer lo contrario de modo descompuesto; no comer con cuchillos sino con cuchara, no masticar moderadamente sino eructar y así otras acciones más. Los refinamientos importados de la burguesía fueron eliminados por el cambio del 59, pero a la actuación antiburguesa se le adicionó una cuota de populismo colectivo que no siempre la benefició. Otras prácticas semejantes pueden ser encontradas en el decurso del tiempo histórico.

Por años y descuidadamente se ha identificado muchas veces lo popular con lo marginal.

Por años y descuidadamente se ha identificado muchas veces lo popular con lo marginal. Programas musicales, informativos, de entrevistas y entretenimiento de la televisión han inducido la idea de que la actitud marginal es una conducta normal y popular, practicable, una moda en ascenso. En el cine y la literatura de fines de siglo e inicios del XXI también es posible hallarla. En el imaginario colectivo una frase puede resumir el hecho, “los inteligentes no están de moda”. El culpable de su ascensión fue o es todavía el Periodo Especial (crisis económica surgida en los años 90 del siglo pasado) y sus múltiples consecuencias sociales. Si bien oficialmente es rechazada por los medios de comunicación y el discurso público, su práctica oficiosa en los propios medios es una realidad de efectos sociales no siempre calculados. Esta paradoja semeja la imagen de un perro girando en círculo mordiéndose su cola.

Durante décadas y con énfasis en los últimos 25 años, en la Isla se ha ido construyendo una imagen de la cultura popular donde los antiguos marginados de la historia han sido sus principales protagonistas. Pero darles voz y lugar social no significa necesariamente que sus prácticas cotidianas sean bases únicas de la cultura popular, menos aún confundir su promoción con vulgarización.

Foto: Kike

En esa dirección se ha descuidado un tanto el sentido de la integralidad cultural. En el imaginario colectivo lo popular es hoy religiones de orígenes africanos, música bailable, barrios pobres, fiestas y ritos de los grupos tradicionalmente preteridos, modas o conductas de aliento informal. Se ha propiciado ―formal e informalmente― una cierta banalización de estas prácticas etiquetándolas como representativas de lo “popular” y a su vez distantes de otras, haciendo el juego de ese modo a las diferenciaciones culturales y por ende sociales.

En dicha mentalidad resulta difícil concebir, por ejemplo, que el protestantismo cubano es parte de la cultura popular, que la música de Leo Brouwer, el teatro de Carlos Díaz o el cine de Fernando Pérez pertenezcan a ella. No se trata de asumir o no estos ejemplos, entre otros muchos, a partir de la cantidad de público que son capaces de convocar o sus practicantes. No es una cuestión de aceptación o niveles cuantitativos y de consumo. Es más bien la capacidad de reflejar la sociedad con sus problemáticas y dinámicas.

Separar producciones culturales por niveles de consumo, gustos estéticos y cantidad de seguidores, es reproducir inconscientemente un modelo social divisor de grupos y sectores sociales.

Separar producciones culturales por niveles de consumo, gustos estéticos y cantidad de seguidores, es reproducir inconscientemente un modelo social divisor de grupos y sectores sociales. El resultado de lo anterior es una automarginación de grupos sociales atrincherados en dicho enfoque.

La universalidad de la cultura no es solo de alcance geográfico. Es también una cuestión social; de inclusión, no de separación, aunque esta sea no tradicional aduciendo que la cultura de las mayorías sí es la verdaderamente emblemática y no la de las minorías. A veces la historia no es como se quiere hacer ver, sino como es.

Una cultura popular que pregone fusiones y unidad aplicando métodos habituales, prodigando a unos o reduciendo a otros, terminará siendo una cultura a la antigua usanza; perderá progresivamente su condición de aglutinar, de ser universal y por ende nacional. De allí la vigencia del término aglutinador “color cubano”, que el Poeta Nacional Nicolás Guillén esgrimía a la hora de referirse a la cultura nacional como un todo y no fragmentada por colores, religiones, lugares de procedencia o cantidad de seguidores y practicantes.

Es preciso, además, tener en cuenta que la identidad puede ser marcada por el fenómeno anterior. Ella no es un concepto abstracto que se puede encapsular en un párrafo. Es un proceso vivo que se reinventa y define constantemente, pero no solo por una voluntad oficial. Se crea y recrea también en el pensamiento colectivo.

La cultura popular deberá estructurarse desde un horizonte integral, sin predominio de simples expresiones populistas que desvirtúen la unidad o la multiculturalidad de una nación.

Por tanto, no es saludable asociarla desde o con posiciones de poder a ese modelo tradicional de cultura popular aspirando a los mismos objetivos de la Roma antigua. De hacerlo reproduciríamos la imagen identitaria de un pueblo amante solo de diversiones y placeres cotidianos, algo que rechazamos alegando, esencialmente, que es una imposición foránea. Parafraseando al historiador cubano Jorge Núñez, hay que evitar que la gloria mundana devore a la gloria épica.

La cultura popular deberá estructurarse desde un horizonte integral, sin predominio de simples expresiones populistas que desvirtúen la unidad o la multiculturalidad de una nación. Sus laberintos históricos han ser conocidos para llegar a la verdadera comprensión de sus usos. Necesita ser integradora y no disociadora, aunque para esto último sus motivos sean aparentemente nobles o necesarios. Las ciencias sociales son un instrumento intelectual de primera mano para hacer que el hombre común pueda comprender cuál es su lugar y papel en el diseño de su sociedad; no para aceptar cíclicamente su condición social, sino para integrarse armónicamente y situar la cultura popular en el verdadero entramado de una cultura nacional.