Fuego

8/6/2020

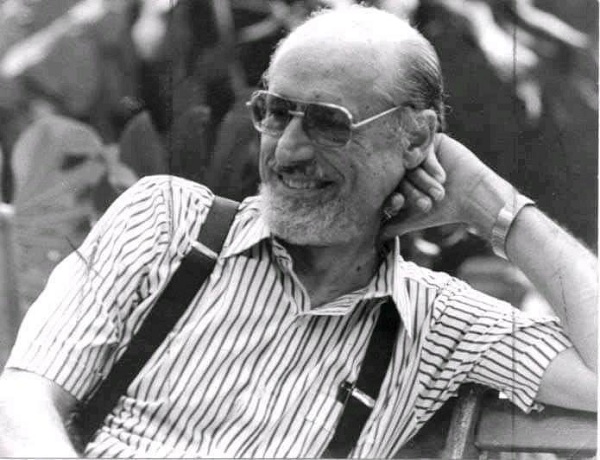

A Robertico Fernández Retamar, con cariño. ¡Hasta la vista!

Salvador creyó ver a su mujer por tercera vez aquella mañana, sentada en la silla al lado de la cama y sonriéndole. Llevaba la falda celeste, sandalias y parecía muy feliz.

—Hola —le dijo Salvador—, ¿has venido otra vez a verme?

—Sí —contestó ella.

—Te lo agradezco —añadió él—, estoy muy solo.

Ella le miró con sus ojos tan dulces, de esa forma en que ella le miraba siempre. Salvador tuvo miedo de que se marchara y se quedó inmóvil en la cama, observándola también, feliz porque hubiera venido hoy tantas veces.

Por las mañanas, cuando no venía ella, Salvador solía escuchar los pequeños ruidos de la calle, los rumores de la ciudad que atravesaban las ventanas cerradas y las paredes. A veces se entretenía en distinguir los ruidos, los pasos en la escalera, los ladridos de un perro lejano, el sonido de un aparato de televisión o los motores de los coches.

Pero durante la noche era diferente. Entonces, aguzaba el oído y hasta podía percibir las canciones de los borrachos, las risas estentóreas de las chicas que pasaban por la calle cogidas del brazo y las voces chillonas de los muchachos que las acompañaban. Cuando ocurría eso, solía acordarse de cuando podía andar y correr y era un hombre entero que podía subir las escaleras de su casa de tres en tres. En aquella época lejana, Salvador sabía que su mujer estaba en la casa y le aguardaba y que sus hijos se abalanzarían sobre él para cogerle los caramelos que siempre llevaba en los bolsillos.

Ahora no tenía a nadie.

De todas formas, cuando comenzó a no poder caminar, ni moverse, las noches se convirtieron en largos momentos insomnes y terroríficos, esperando que ella viniese a verle para que algo cambiase. Cuando no venía, Salvador se desesperaba y aguardaba el próximo día.

Pero ella, tarde o temprano, volvía, aunque fuese en momentos intempestivos. A veces sucedía en mitad de la noche o cuando las luces del amanecer se filtraban por las rendijas de las ventanas cerradas o a la hipotética hora de comer, cuando cerraban las tiendas de la calle.

Al principio tuvo miedo de que ella le regañara por mantener la casa tan sucia, pero ella nunca le dijo nada, como si no viese la basura acumulada ni percibiera el mal olor.

—¿Por qué lloras, viejo tonto? —le preguntó ella.

—Porque ya no voy a poder verte más, por eso lloro. Si nos quitan la casa, ya no vendrás más. Y lo he dejado todo tal como tú lo dejaste, Águeda. Exactamente igual, pero los hijos no lo comprenden. ¿Me quieres, Águeda?

—Deja de llorar, anda. Tú eres mi hombre, ¿sabes?, has sido siempre mi hombre. Desde que te vi en aquel baile, ¿recuerdas?

A él lo que más le gustaba era hablar de aquel baile, cuando la vio por primera vez con su vestido celeste y sus sandalias.

—Cuéntamelo otra vez —le pidió él—. Eras tan hermosa, tan hermosa, Águeda, que… que…

—-Supe que tú serías mi hombre nada más mirarte. Llevabas una camisa blanca remangada y eras el que mejor bailabas de todos los muchachos. Me gustaron tus brazos, la forma que tenías de reír y de moverte, esa luz burlona en los ojos, Salvador. Me enamoré de ti, en ese mismo momento fui ya tu mujer, Salvador.

—Mi Águeda dijo él y empezó a llorar—, mi amor…, di… dime que me has querido siempre.

—Siempre, siempre te he querido.

—Águeda, llevabas ese vestido celeste, ¿te acuerdas? Y me puse a hablar contigo y luego bailamos, te toqué la mano y la espalda. Sentía tu carne bajo el vestido.

—Y yo quería abrazarme a ti, quería que me apretaras con suavidad, sentir tu cuerpo, Salvador.

—Ya no pude bailar con otra.

—Eras tan guapo, Salvador.

—Calla, tonta, nunca he sido guapo.

—El hombre más guapo has sido tú, mi Salvador. Nunca he tenido otro hombre más que tú. Y nunca he querido tenerlo. Pero deja de llorar.

—Perdóname, Águeda, perdóname. Es que no puedo, algunas veces… Bueno, a veces me emborrachaba y…

—Eso es agua pasada, Salvador. Una mujer sabe cuando un hombre es su hombre, ¿entiendes? Las mujeres lo sabemos. Yo siempre he sabido que tú me querías.

—¿De verdad? ¿Siempre lo has sabido?

—Siempre.

—¿Incluso cuando me emborrachaba y no llegaba a casa hasta el amanecer?

—Incluso entonces.

—Pero ahora, cuando no tengamos casa, no podrás venir a verme. Si los hijos venden la casa, dejaré de verte, Águeda. ¿Por qué son así los hijos, Águeda? ¿Por qué me quieren llevar a ese asilo? ¿No dices nada, Águeda?

Salvador temió que Águeda se marchara y se quedó quieto en la cama, casi sin atreverse a respirar. Aquellos hijos habían salido del vientre de su Águeda y ella los había cuidado y mimado hasta que fueron grandes. Y él había trabajado duro para alimentarlos y los había visto crecer y crecer, al tiempo en que Águeda y él se fueron haciendo viejos y más viejos casi sin darse cuenta.

Pero aquella mañana Águeda no se marchó. Se quedó allí sentada en la silla, con el mismo vestido celeste que llevaba el lejano día en que la conoció.

Entonces, de pronto, Águeda comenzó a cantar. Era una canción dulce, de cuna, que ella dedicaba a sus hijos cuando eran pequeños. Y él la vio acunándolos. La vio acariciándolos y vio la carne frágil y suave de su hijo cuando era tan pequeño y tan delicado que él se emocionaba con sólo mirarlo.

Y mientras cantaba, Águeda comenzó a desvanecerse mientras él continuaba escuchando la vieja canción que apenas si distinguía en el recuerdo. Y supo que Águeda ya no volvería jamás, que nunca la volvería a ver y que de ahora en adelante todo sería oscuridad y terror y la más terrible soledad.

De modo que no tuvo más que levantarse y trabajosamente rociar de colonia la cama, vaciar todos los frascos que habían quedado de Águeda, cuando ella murió, y luego buscar la caja de cerillas.

El resto fue muy fácil y se podía hacer casi sin trabajo, apenas rozar una cerilla y esperar.