Pequeñas cosas

9/5/2018

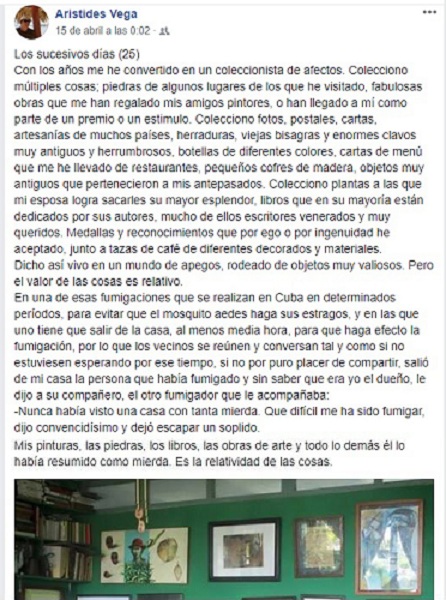

Algunos objetos nos ayudan de diversa forma a mantenernos memoriosos, y son muy individuales en cuanto al gusto, la significación y el anhelo de cada quien. Mi amigo santaclareño Arístides Vega Chapú, por ejemplo, cuenta que guarda tantas cosas en su apartamento que un día el fumigador de turno dijo, a caja destemplada, que “nunca había visto un lugar con tantas mierdas juntas”. Esa anécdota inspira la presente estampa. Sin dudas, lo que resulta superfluo para algunos, reviste una importancia enorme para otros…y viceversa.

Conozco artistas que guardan con celo todas y cada una de las credenciales que han recibido en la vida: De festivales de Cine, de Ferias del Libro, de Arte para mamá, de Festivales de Teatro, de Ballet, de Danza Contemporánea y de Encuentros culinarios. Ristras de solapines adornan picaportes y ocultan parte de espejos en los dormitorios de esos amigos, y no digo ni mú. Es evidente que para ellos, “eso” representa “algo”. Otros, atesoran artículos variopintos traídos de cada sitio que han visitado: diminutas llamas peruanas, cajitas de alfajores porteños, búcaros búlgaros, cucharones soviéticos, llaveros con torrecitas Eiffel, medio caracol de una playa de Mazatlán y un sello coreano. Son felices así, y lo aconsejable es asentir mientras esos colegas nos explican el origen de cada pieza.

Hay quienes son más íntimos, incluso para la conservación de la memoria. El último crucigrama resuelto por el bisabuelo, el velo que cubrió el rostro de la madre el día de la boda, el mantón de Manila de la abuela española, el carnet de donante de sangre del tío ya fallecido, son algunos ejemplos. Todo debe ser respetado, porque todo significa mucho, según cada individuo. Pocas veces objetos valiosos desde el punto de vista convencional son los más resguardados. Puede darse el caso de que una pintura original de Portocarrero, comprada cuando era comprable, se cuide con menos afán que la foto de la familia veraneando, cuando todos estaban vivos y eran felices.

Los más queridos, sagrados e intocables recuerdos casi nunca se exhiben a la luz, salvo para los más fieles. Y son precisamente esos objetos los que delatan la naturaleza de lo más profundo del sentimentalismo, dicho con absoluto respeto. A veces, alguien de avanzada edad me ha mostrado, como prueba de alta consideración, el brazalete que usó en la campaña de alfabetización, el primer certificado de obrero vanguardia que recibió en su vida, y una foto de sus años mozos junto a un barbudo de la Sierra. Otros, por el contrario, atesoran reliquias de antaño como una copa de bacará que heredó, el aro de plata que solía colocarse en medio de una servilleta de hilo, y un relicario de sus antepasados. Muy pocos conservan fotos de personas que nadie más identifica en la familia, y sorprenden al resto del clan, cuando ya no es posible indagar quién era esa muchacha en trusa de los años veinte, o aquel joven que sonríe en cartulinas amarillentas y ajadas. O bien el dueño de la fotografía ha muerto, o la anciana que guardó la imagen ha perdido la razón. La sospecha de amantes furtivos, de amores que se esconden por siglos, de pecados cometidos setenta años atrás queda sepultada, por el bien de todos.

Otros, más prácticos, guardan “cosas” que creen útiles en el futuro, por concepto de los posibles beneficios que esperan recibir, algún día. Así, hay quienes persiguen a escritores —de cualquier nivel, indiscriminadamente— para que les firmen los libros que no han leído. No les mueve la cultura sino la actitud de buitre que espera la muerte del autor del libro, para comenzar la puja por la venta (no del libro, sino de la firma). Y se empeñan en retratarse junto a X personaje más o menos famoso, para en cuanto muera (X), dar a conocer la imagen de él junto al muerto cuando estaba vivo, y gozaba de cierto reconocimiento. En fin, de todo hay en la viña del señor, incluso en materia de recuerdos.

Muchos años atrás, hubo la costumbre de mandar a endurecer los primeros zapaticos de los niños, hasta dejarlos petrificados. Y almidonar baticas con cintas y lazos, para resguardarlas en cajas forradas con papel de China. Los zapatos-piedras luego sirven de pisapapeles, y las baticas acintadas terminan por ser devoradas por cucarachas. Ya no existe ese hábito, quizás por el destino que espera a dichos conservadurismos. Entre las cosas feas de la modernidad, del apuro y del consumismo, se encuentra el carácter efímero de la fotografía actual. Se destiñen a velocidad de ráfaga, aunque le peguemos un cristal delante, de manera que hay reimprimirlas una y otra vez, si tenemos la suerte de no perder la memoria artificial o pendrive, o el disco duro; artículos, a su vez, fácilmente corrompibles, robables y perdibles.

Yo, como cualquiera, tengo una colección muy privada, que movería a risa a más de uno, y por ello, la guardo con sumo cuidado. Mencionaré ejemplos: El monograma de mi escuela, los dientes de leche de mis hijos, los primeros dibujos que ellos me regalaron, objetos de mis padres, de mis abuelas, papelitos con mensajes nacidos de urgencias que varían desde un “te amo” hasta varios “despiértame a las 7 aunque te grite que me dejes en paz. Sacúdeme, tírame un jarro de hielo, pero levántame, que tengo prueba”. Todas las pequeñas cosas que nos recuerdan tiempo de rosas, valen. Porque hablando en plata, todos tenemos un costado sentimentalón y medio cursi. Por suerte.

Laidi usted me hizo recordar la existencia tambien de un papelito de uno de mis hijos ….»mami levantame a las 7 am.. pero bien levantado», saludos para usted

Guardo con sano orgullo, desde mi graduación en 1985,el monograma de la Vocacional Antonio Maceo en Santiago. Gracias por hablarnos en plata siempre.

Laidy querida. Todavia no he encontrado un articulo tuyo que no me mueva a la reflexion, al recuerdo o las lagrimas. Todo lo que escribes para mi vale oro.

Laidi, como siempre, me encantó, yo también soy coleccionista de esos pequeños recuerdos: los primeros dibujos de mis hijos, las postales hechas en el papel más sencillo y dibujadas con crayolas, noticas enviadas por mi madre a la beca… no puedo desprenderme de ellos. Lo que para algunos puede ser «mierda», como dijo el fumigador, para otros es un tesoro .

Una linda pausa editorial, Laidi, ante tanto debate en torno a José Martí y el proyecto audiovisual QHUP, que estamos (re)leyendo desde el debate y el análisis. A ciencia cierta, se ha escrito apasionadamente… sin haber visto los minutos filmados. ¿Curioso? Posible… Gracias a A. Triana que, en unos de sus escritos, reproduce el diálogo de la ofensa o desenfado doméstico: donde (casi) todo es posible. Y hablando de guardar, ya todo ese debate, cae en la cuenta de la memoria necesariamente salvable, que es la directriz de tus líneas.

En esencia, bello tu texto, que se enlaza en algo con otro libro de A. Arrufat: LAS PEQUEÑAS COSAS.