Baluartes autorales de Europa Oriental

13/10/2016

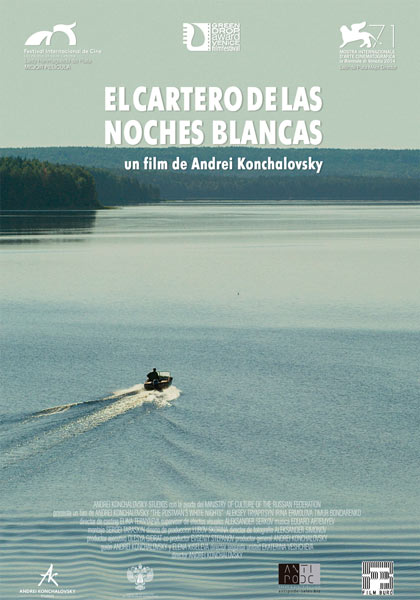

Aunque a principios de los años 90, con el desplome del socialismo en Europa Oriental, parecía que las cinematografías soviética o húngara desaparecían junto con el mecenazgo estatal y el predominio de las leyes del mercado, en octubre se estrenan en Cuba dos producciones que permiten alentar esperanzas: la rusa El cartero de las noches blancas (2014), dirigida por el veterano y varias veces consagrado Andrei Mijalkov-Konchalovski, y El hijo de Saúl (2015), primer largometraje de ficción del húngaro Laszlo Nemes, consagrado a retratar, desde adentro, el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Los inconmensurables paisajes de la taiga, con sus bosques boreales y su vegetación de coníferas, reaparecen en la filmografía de Mijalkov-Konchalovski (hermano de Nikita Mijalkov y ligado a lo más excelso de la intelectualidad y el arte ruso) mediante El cartero de las noches blancas (2014), laureado con el premio a la mejor dirección en el Festival de Venecia. El filme representa, además, una vuelta a los personajes comunes, enfrentados a las pequeñas tragedias y miserias cotidianas y rurales, tal y como los recreara, al principio de su carrera, el también autor de El primer maestro y La felicidad de Asia.

Fotos: Tomada de internet

El cartero Liokha, con su lancha, es el vínculo más efectivo con el mundo exterior de los campesinos que viven en torno al lago Kenozero, una localidad muy apartada del norte de Rusia. El hombre es una suerte de heraldo que porta noticias, la prensa, cartas, pensiones, medicamentos, baterías… hasta que un día se entera de que Irina, la mujer de quien ha estado enamorado desde la niñez, se va a la ciudad con su hijo. Así, el filme se adentra en sus dos temas fundamentales, la soledad y un sentimiento de pérdida tan inmenso como los indiferentes bosques y lagos por donde se mueven, en un punto fugaz de humanidad y esperanza, el cartero y su bote.

El cartero… es una película de encuentros y despedidas, de ritmo parsimonioso y estilo contemplativo, con la cámara voyeurista que persigue a los personajes y atrapa, a veces, sus gestos y descomposturas, porque en numerosas ocasiones las angustias y reacciones se quedan fuera de campo, y así resultan hasta más elocuentes y conmovedoras. Nadie piense que se trata de un melodrama. Konchalovski sabe trabajar a la perfección ese género (Romance de los enamorados, Los amantes de María, Homer and Eddie), pero aquí optó por la visión episódica y desapasionada de un grupo de personajes añosos, taciturnos, alcoholizados, perdedores, rudos y tragicómicos.

Protagonizada casi completamente por actores aficionados de las mismas localidades donde se filmó, El cartero… representa también el retorno del autor imprescindible a la Rusia eterna, inmutable, el país cuyos contornos sicológicos y sociales él dibujara en obras maestras como El tío Vania, Siberiada y Dom Durakov. Y tampoco le ocurre como a tantos otros autores, que reiteran temas y obsesiones hasta el punto de saturación. Konchalovski se arriesga con un estilo semidocumental e improvisado que apenas aparece en alguna de sus otras películas, para conseguir un intimismo bucólico de singular vocación sociológica y sutilmente crítica.

Mientras en primer plano los personajes se las arreglan para garantizar una difícil supervivencia, aparece en el fondo del encuadre un cohete que se adentra en las profundidades del espacio. De este modo, Konchalovski propone una película de relieve político, sicológico y eminentemente plástica, pues las ideas alcanzan —todas ellas, sugeridas y latentes— eminente y discreta expresión visual, a través de un estilo al mismo tiempo lánguido y naturalista.

Puede ser que sean demasiadas las escenas quietas, donde al espectador no le queda de otra que contemplar, hipnotizado, los interminables recorridos del cartero, en su bote a motor, sobre las aguas tranquilas de un lago azul grisáceo. Pero aquí no hay nada de poses impostadas ni estatismo a la moda. Konchalovski contempla chejovianamente las paradojas de un país que ama por sobre todas las cosas. El cineasta conserva la capacidad de hacernos sentir su amor en cada plano, desde el primero hasta el último.

Si Konchalovski se atiene a la gigantesca tradición del cine de autor en Rusia, similar operación de continuidad emprende el debutante húngaro Laszlo Nemes, quien fuera asistente durante muchos años del maestro Bela Tarr; por tanto, tampoco resulta extraño que El hijo de Saúl presente algunos de los más impresionantes planos secuencias del cine contemporáneo.

Debe recordarse que tanto Bela Tarr como el también húngaro Miklos Jancso realizaron un cine de autor muy atento a las larguísimas secuencias, sin cortes, en complicados movimientos de cámara que maravillaron al mundo entero. Y por otra parte, el cine histórico, de reflexión sobre la historia nacional, y específicamente sobre el nazismo, aparece en las filmografías de Istvan Szabo (Confianza, Mephisto) o Marta Meszaros (Las herederas), entre muchos otros.

En El hijo de Saúl también destaca el trabajo con el sonido fuera de campo, que sugiere todo un correlato trágico, enriquecedor de la historia central, encuadrada: la de un judío llamado Saúl, que trabaja en el campo de concentración de Auschwitz-Bikernau, al final de la Segunda Guerra Mundial, en la unidad del Sonderkommando, un grupo de reclusos encargados de conducir a los prisioneros hasta las terribles cámaras de gas, y despachar luego los cadáveres.

Para Saúl, el asesinato y el dolor humano forman parte de la experiencia cotidiana; parece robotizado y atento a las tareas asignadas por quienes dirigen este terrible mecanismo, organizado solo para proveer sufrimiento y muerte. Muy pronto aparece entre las lomas de cadáveres el cuerpo de un jovencito que parece ser el hijo del protagonista, en cuya muerte, al parecer, participó, sin saberlo, el padre.

El único propósito de Saúl, a partir del descubrimiento del cadáver, será buscar un rabino y proveerle un ritual funerario judío, en las mismas narices de los nazis, y en medio de un incremento en el ritmo de los asesinatos, pues los aliados avanzan sobre Berlín. Las complicadas maniobras del hombre constituyen la mayor parte del juego dramático delirante, expresionista, obsesivo, y mostrado por una cámara siempre cercana a Saúl, a su rostro serio y obstinado.

El hijo de Saúl y El cartero de las noches blancas confían en el enorme poder de sugestión de las imágenes para describir la infinita fortaleza del espíritu humano enfrentado al desgaste de la soledad, sobreviviente a las mayores catástrofes imaginables.