Elogio de los herederos de Euler

16/4/2020

Las matemáticas siempre me han cautivado. Todo en ellas rezuma armonía. No hay esfera del saber que no se nutra con su médula. Existe consenso en cuanto a su utilidad para las ciencias técnicas, las puras, las económicas y la vida cotidiana, pero no siempre se hacen visibles sus tributos a las ciencias biológicas, las sociales y, mucho menos, a la poesía.

A la Matemática la asociamos con la exactitud, con el equilibrio, pero también, desde su arcadia es posible asumir la aproximación y las inexactitudes que, por lo regular, acaban conduciéndonos a las mismas certezas a donde nos lleva lo exacto. Pensemos solo en los números reales, las inecuaciones, el concepto de límite o en los objetos circulares y esféricos, donde la constante Pi (número irracional) permite calcular, con impecable precisión —es solo un ejemplo—, la trayectoria de una nave espacial.

La belleza de la verdad perfecta, aun si se logra desde la imperfección —virtud de la Matemática— le vale también a la poesía para hilvanar algoritmos métricos donde la paradoja regularidad-irregularidad —distribuida entre acentos obligatorios, pies trocaicos, dactílicos y anapésticos— nos comunica las sensaciones de paz y desasosiego, angustia y euforia, reflexión e irracionalidad, que, mestizadas, prácticamente equivalen a la morfo-fisiología de la lírica.

Sobre la belleza —y no solo sobre la utilidad— de los constructos matemáticos se han pronunciado muchos sabios de incuestionable grandeza. Por poner un ejemplo, veamos lo que expresó Bertrand Russell:

La matemática posee no solo verdad, sino belleza suprema; una belleza fría y austera, como aquella de la escultura, sin apelación a ninguna parte de nuestra naturaleza débil, sin los adornos magníficos de la pintura o la música, pero sublime y pura, y capaz de una perfección severa como solo las mejores artes pueden presentar. El verdadero espíritu del deleite, de exaltación, el sentido de ser más grande que el hombre, que es el criterio con el cual se mide la más alta excelencia, puede ser encontrado en la matemática tan seguramente como en la poesía.[1]

Desde la antigüedad, la Matemática y la Filosofía marcharon de la mano llevadas por las más notables mentes; tal es el caso de Pitágoras, quien —de manera errónea según Aristóteles— quiso “referir las virtudes a los números” y logró definiciones sin dudas virtuosas. En la época en que los seres humanos disponían de todos los conocimientos al alcance de sus almas, la ciencia y las humanidades se retroalimentaban de manera natural.

La admiración que siento por Leonhard Euler, digamos, no es menor que la que experimento por Rubén Darío. Si Euler fue el matemático excepcional que en el siglo xviii resolvió, a fuerza de ingenio, el problema de los siete puentes de Königsberg —en cuya descripción no me detendré—;[2] valiéndose de un ingenio similar el poeta nicaragüense hilvanó combinaciones métricas sumamente originales y eficaces para la comunicación. El secreto quizás se llame gracia, o gallardía, pero también revelación, predicción, aventura racional con meta en puerto seguro.

No son pocos los poetas que han elaborado estrofas de exaltación de la Matemática. Entre ellos menciono a Pablo Neruda (“Oda a los números”), Walt Whitman (“Canto al cuadrado divino”) y Pedro Salinas (“Números”), a quienes se les podrían sumar cientos de poemas de otros tantos autores. Pero si me dieran a escoger, mi voto sería para: “El número Pi” de la polaca Wislawa Szymborska:

Digno de admiración es el número Pi

tres coma catorce

quince noventa y dos, porque nunca termina.

No se deja abarcar sesenta y cinco treinta y cinco con la mirada,

ochenta y nueve con los cálculos

sesenta y nueve con la imaginación

y ni siquiera treinta y dos treinta y ocho con una broma, o sea comparación

cuarenta y seis con nada

veintiséis cuarenta y tres en el mundo.

La serpiente más larga de la tierra después de muchos metros se acaba.

Lo mismo hacen, aunque un poco después, las serpientes de las fábulas.

La comparsa de cifras que forma el número Pi

no se detiene en el borde de la hoja,

es capaz de continuar por la mesa, el aire,

la pared, la hoja de un árbol, un nido, las nubes y hasta el cielo,

a través de toda esa hinchazón e inconmensurabilidad celestiales.

Oh qué corto, francamente rabicorto es el cometa.

¡En cualquier espacio se curva el débil rayo de una estrella!

Y aquí dos treinta y uno cincuenta y tres diecinueve

mi número de teléfono, el número de tus zapatos,

el año mil novecientos setenta y tres piso sexto

el número de habitantes sesenta y cinco céntimos

centímetros de cadera dos dedos charada y mensaje cifrado

en la cual ruiseñor que vas a Francia

y se ruega mantener la calma

y también pasarán la tierra y el cielo

pero no el número Pi, de eso ni hablar,

seguirá sin cesar con un cinco en bastante buen estado,

y un ocho, pero nunca uno cualquiera,

y un siete que nunca será el último,

y metiéndole prisa, eso sí, metiéndole prisa a la perezosa eternidad

para que continúe.[3]

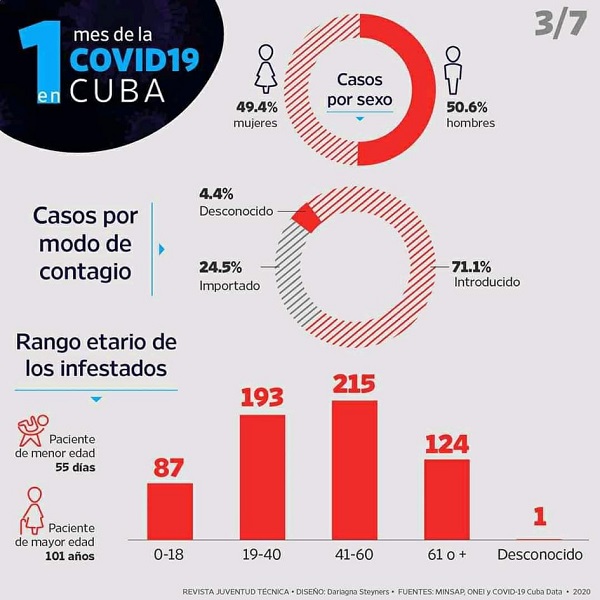

Son tiempos de aplaudir a quienes entregan su saber y su esfuerzo a favor de la especie. Yo aplaudo. Las ideas que aquí he expuesto revivieron en mí —de joven quise estudiar Matemática— cuando, días atrás, presencié en el programa Mesa Redonda de la televisión cubana, la intervención de dos notables matemáticos que en nuestro país trabajan en la proyección que caracteriza al coherente programa elaborado para enfrentar la pandemia Covid-19.

La especialización y la integración multidisciplinaria son características de la ciencia moderna, cada una, complemento de la otra, eso lo sabemos. Entonces no debía resultar sorprendente que en el enrevesado abordaje de una situación de emergencia los matemáticos interactúen con geógrafos, demógrafos, cartógrafos, trabajadores sociales, microbiólogos y toda la gama de especialidades asociadas a las ciencias médicas y la investigación científicas para elaborar, sobre la base de complejos modelos, un relato virtual que pudiera servirnos para domesticar la crisis.

La narrativa que describieron nuestros especialistas se abre a diversas variables, inexactas dentro de la relatividad que introducen los distintos comportamientos humanos, pero sumamente precisas para la estructuración de una política de estado coherente para el enfrentamiento al mal por un camino promisorio. Juro que, en mi condición de poeta, frente al gráfico de los tres escenarios posibles —como sé cuánta inteligencia se desbordó en esa síntesis— sentí una emoción que también fue estética. Pero cuando percibo que cada punto comprendido entre la línea superior y la inferior es un escenario posible, crecen mi emoción y mi reconocimiento por estos herederos de Euler egresados de nuestras universidades.

Tal vez la situación que ahora mismo vive el mundo no sea apocalíptica, pero en muchos siglos nada se le había parecido tanto. Es reciente la noticia de que el presidente de los Estados Unidos retiró el presupuesto destinado en su país a la Organización Mundial de la Salud. Con su delirante retórica culpa al organismo global de no haber empleado esos fondos para que la pandemia no saliera de China. Al respecto recuerdo algo que leí hace poco en el libro Elogio de la irreligión de John Allen Paulos, quien reseña la airada reacción de San Agustín cuando alguien le preguntó qué hacía Dios antes de crear el mundo. Se dice que respondió: “estaba creando un infierno para la gente que pregunta estas cosas”. Responda entonces, míster Trump: ¿trabajaba usted para completar esa obra de Dios, previa al Génesis, cuando negaba la existencia y la magnitud del flagelo que nos azota?