Honor al Maestro José Soler Puig

14/8/2018

En el centenario del nacimiento de José Soler Puig, en 2016, el Instituto Cubano del Libro volvió a publicar El pan dormido —cuarta edición—, la mejor novela de este maestro de la narrativa latinoamericana, con prólogo de quien fuera su discípula y gran amiga, Aida Bahr, a cuyas palabas volveré más adelante.

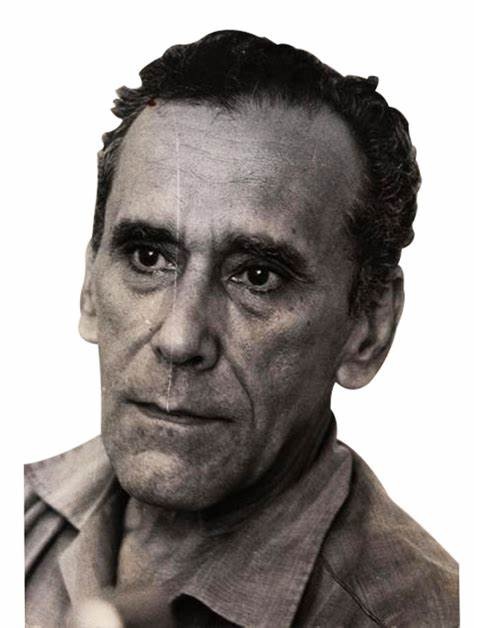

Foto: La Jiribilla

Se aproxima el aniversario 32 de la muerte de Soler Puig (30 de agosto de 1996), y aunque siempre debe admirarse su increíble destreza narrativa, su osadía, y respetar las vicisitudes que soportó en la vida, la excusa de la fecha me ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de su obra, y empiezo por reconocerlo como uno de los más notables novelistas cubanos de todos los tiempos. Cuando en 1960 su novela Bertillón 166 obtuvo el Premio Literario Casa de las Américas en su primera convocatoria (más tarde utilizada como base por la realizadora Rebeca Chávez en su película Ciudad en rojo), Soler tenía 44 años de edad. Irrumpía en el panorama cultural de Cuba con la que ha sido identificada por la crítica “obra cardinal de la novelística en la época revolucionaria”, traducida a más de 35 idiomas.

Mucho antes de dicho acontecimiento, a los 17 años, escribió la que sería su primera obra publicada, el cuento “Noche infernal”, aparecido en la revista Cúspide (Central Merceditas, La Habana) en 1939, con la firma de José Magín Soler. Más adelante, escribiría muchos cuentos, algunos de los cuales vieron la luz a fines de los años 50 en las revistas Carteles, Galería y Antorcha, estas dos últimas de Santiago de Cuba. En Yateras, hacia fines de la década del 40, concluyó una novela, hoy extraviada, acerca de la vida de los inmigrantes haitianos. Vivió también en Guantánamo de 1950 a 1956, y en Isla de Pinos, donde trabajó en una fábrica de aceite de coco. Además, laboró como jornalero, vendedor ambulante y cortador de caña, según puede leerse en su biografía. Otras obras suyas son En el año de enero (1963), El derrumbe (1964), El caserón (1976), Un mundo de cosas (1983) y Ánima sola (1986).

La vida de Soler Puig, nada fácil, explica su necesario carácter autodidacta en cuanto a la literatura. Él mismo confesó haberse adentrado en el complicado universo de Paradiso, para aprender. ¡Y vaya si lo logró! No es posible hablar de Literatura Cubana (de cualquier época) sin acudir a sus creaciones. Si tuviéramos que escoger cuatro nombres de autores nuestros cuyas novelas marcan pautas y estilos, sin duda serían Cirilo Villaverde, José Lezama Lima, Alejo Carpentier y José Soler Puig.

Aunque la crítica se ha encargado de enaltecer su obra, sobre todo la inigualable novela El pan dormido, cuya aparición inicial fue saludada con entusiasmo por críticos de la talla de Graziella Pogolotti, Mario Benedetti, Ricardo Repilado, Olga García Yero, Aida Bahr y Luis Álvarez, este gran narrador no ha sido suficientemente reconocido en toda su magnificencia, con el esplendor que merece.

Aida Bahr, en el prólogo a la cuarta edición con la cual comencé esta nota, señala que el gran novelista “[…] sigue siendo la deuda pendiente de los estudios literarios del país. Un gran desconocido cuya sombra tutelar se extiende sobre muchos de los mejores narradores de los ochenta, sin que el público reconocimiento lo haya acercado a generaciones posteriores de cultivadores y amantes de la literatura”.

Aunque en 1986 por el conjunto de su obra se le concedió el Premio Nacional de Literatura, y recibió la Distinción de la Ciudad de Santiago de Cuba, la Distinción por la Cultura Nacional y la Orden Félix Varela de primer grado, lo cierto es que entre los círculos literarios y culturales en general, su nombre apenas se menciona.

Grave injusticia, que tenemos la responsabilidad, el deber de enmendar. No se trata de un reconocimiento caprichoso, ni de un reclamo a destiempo, ni de la imposición de un gusto personal (que sí, que también, que igual sería válido), sino de ubicar el nombre de José Soler Puig en el sitial de honor que merece, ganado con su descomunal talento. Si solo hubiera escrito El pan dormido, ya fuera inmortal, como lo es García Márquez con sus Cien años de soledad.

Luis Álvarez, en un excelente trabajo titulado “Para releer El pan dormido” (La Jiribilla, fines de 2016), apunta: “Generada a partir de la búsqueda de la verdad dentro de la ambigüedad, El pan dormido constituye una resemantización del pasado —de la familia pequeño-burguesa tanto como de la propia nación— para revelar una dinámica agónica y, sin embargo, estremecedoramente gallarda. En esta esencia neobarroca profunda estriba la fuerza perdurable de esta gran novela”.

Solo me gustaría añadir, deslumbrada cada vez que releo esta descomunal novela, que además de la osada manera de narrar (no comparable con ninguna otra), de la perfecta ambientación para sus personajes, todos verosímiles y bien delineados, Soler logra en reiteradas ocasiones entremezclar la más exquisita reflexión, incluso con elevadas aspiraciones filosóficas, con súbitas frases cortantes, filosas, como si de repente aterrizáramos en la chatez de la rutina diaria. En una misma página, sin respiro, aparecen cosas como esta:

Hay días que amanecen especiales, con una luz que no les corresponde, como días que ya pasaron y ahora vuelven a pasar, como si la tierra se los encontrara al pasar porque los días se le pusieran a la tierra en su camino. O días que tienen que pasar quién sabe cuándo y se adelantan y están ahí amaneciendo con una luz de otro siglo. O son días de otro mundo y se metieron en el tiempo de la tierra con la apariencia de los días para pasar sin que nadie se dé cuenta y por eso la luz se les nota tan opaca, que la luz de esos días sale detrás de una careta.

—Hoy tengo el día de perros— dijo Angelito.

En medio de la sordidez de la época del machadato, en la grisura de una panadería donde no existe atractivo glamoroso ni tampoco el más mísero modo de vivir, contándonos los avatares de una familia santiaguera en los años 30, a medio camino de todo, la novela es una hermosa lección de cubanía. Quizás el personaje más profundamente atractivo de El pan dormido no sea Arturo, el Perdomo dueño del negocio, ni su esposa Remedios, ni los hijos, ni las sirvientas ni los propios trabajadores, sino el gran ausente a partir de cierto momento: Felipe, el otro Perdomo, quien como un fantasma está y no está, habla sin voz, critica, sugiere soluciones, guapea y suaviza, malcría a los sobrinos, y se enfurece con su hermano. Todo esto se resume, gracias a la elegante prosa de Soler, de la siguiente manera: “Felipe es el mostrador, es la vidriera de los panes especiales, el escaparate, el caserón de Sanidad. Felipe es el mundo entero y todo lo del mundo, los hombres, las mujeres, y las cosas, los chulos, los animales, todo, todo”.

Hoy, a punto de cumplirse un año más de la ausencia de este inmenso narrador cubanísimo, no encuentro mejor manera de rendirle homenaje que instando al público lector, a los escritores/as de todas las edades y tendencias, a los promotores culturales, funcionarios, libreros, profesores de cualquier nivel de enseñanza, a artistas consagrados y a los noveles, a todos, en fin, a conocer y/o revisitar cada uno de los libros que nos dejó.

La obra de José Soler Puig, el santiaguero prodigioso, es una herencia maravillosa tan al alcance de nuestras manos, que a veces no sabemos valorar. Por su trascendencia, por el aporte a nuestro acervo cultural, por nuestra identidad, por cuanto nos enriquece, acudir a dicho legado es un gesto de lealtad en todo sentido.