La Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales y la democratización de la cultura (1940-1964) (Primera parte)

7/1/2021

Los miembros de la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales se han consagrado a una gran empresa de crítica y revaloración históricas, inspirada en un sano patriotismo y un alto sentido de responsabilidad cívica, porque saben que todo pueblo necesita conocer la verdad de su historia, ya que en ella radica la razón de su existencia, y en ella ha de encontrar su guía para el presente, su luz para el futuro.

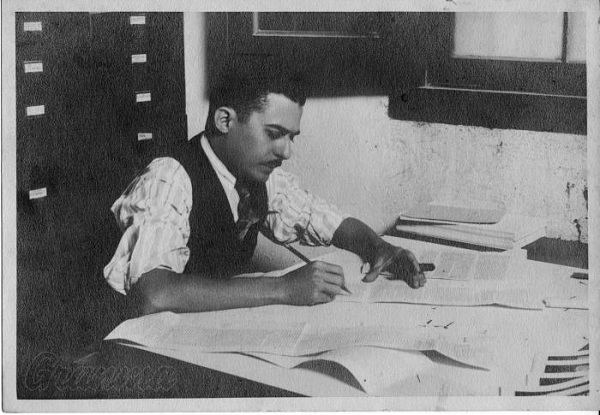

Emilio Roig de Leuchsenring

En el año 1940 vio la luz, bajo el sello de la imprenta La Verónica, propiedad del poeta malagueño Manuel Altolaguirre, un breve folleto titulado: Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales. Reglamento,[1] de la autoría del Dr. Emilio Roig de Leuchsenring, quien fue el promotor y presidente de dicha corporación desde ese propio año hasta su fallecimiento en 1964. El Reglamento de la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales (SCEHI) fue escrito en 13 hojas a máquina y firmado el 30 de mayo de 1940,[2] se presentó al Negociado de Asociaciones del Gobierno Provincial de La Habana el 4 de junio, fue aprobado por el Gobernador Provincial cuatro días más tarde y finalmente la asociación quedó constituida legalmente el 25 de junio de 1940, al ser inscrita con el número 10 982 en los Libros de Registros Especiales del Gobierno Provincial.

En el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Histórica Cubana y Americana “Francisco González del Valle”, de la Oficina del Historiador de la Ciudad, el texto del reglamento aparece precedido por varias páginas mecanografiadas, donde se consignan las diferentes juntas directivas de la Sociedad, las cuales eran electas cada dos años. La primera de dichas juntas, escogida para el bienio 1940-42, tenía como Presidente al Dr. Roig; Vicepresidente a Francisco González del Valle, secretario a Julio Le Riverend, Vicesecretario a José Antonio Portuondo, Tesorero a Miguel Jorrín y Vicetesorero a Fermín Peraza Sarausa. Los vocales de este gremio lo integraban Fernando Ortiz, Gerardo Castellanos García, Mario Guiral Moreno, Julio Villoldo, Manuel Bisbé, Salvador Massip, Raquel Catalá, Enrique Gay Calbó, Manuel Piedra Martel, Herminio Portell Vilá, Federico Castañeda, Elías Entralgo, José Antonio Ramos, José Luciano Franco, Manuel Isidro Méndez y José María Bens Arrarte.[3]

Se trataba de un grupo de personalidades de profesiones distintas, ideologías dispares y generaciones diferentes, que básicamente coincidían en dos aspectos esenciales: ser amantes, escritores y divulgadores de la historia, y pertenecer al círculo de amigos y cómplices de Emilio Roig, quien desde 1935 había sido nombrado Historiador de La Habana y tres años más tarde había fundado la Oficina del Historiador de la Ciudad. Eran estos:

un grupo de los más asiduos amigos y colaboradores del Historiador de la Ciudad de La Habana en diversos empeños cívicos y culturales (…) movidos del deseo de infundir un hálito de renovación en el estudio y la divulgación de la historia, prestándole un mayor dinamismo, una aplicación más directa a las realidades actuales de nuestra vida nacional, y tratando de atraer hacia los asuntos históricos una más interesada atención por parte del público en general.[4]

Precisamente por la heterogeneidad de sus integrantes, el propio Roig consideraba que:

La Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales ha sido siempre ajena a todo interés partidarista, político o religioso, quedando en libertad cada uno de sus miembros de ejercitar, individualmente, los derechos democráticos sobre afiliación en asociaciones o partidos y profesión de religión y ejercicio de culto que la Constitución de la República reconoce y garantiza.[5]

La afirmación de que se trataba de una asociación de nuevo tipo, transformadora de los estudios historiográficos y cuyos fines eran la democratización de los saberes propios del conocimiento histórico, constituía una crítica implícita a los procedimientos y resultados intelectuales de la otra institución dedicada a este menester, la Academia de la Historia de Cuba, una corporación de más antigua data (creada en 1910), varios de cuyos integrantes fueron invitados a formar parte de esta organización renovadora. Antes de su conformación, Emilio Roig envió copia del Reglamento que debería regir a la nueva corporación a varios intelectuales y amigos, con el ánimo de que le dieran sus opiniones y dictaminaran sobre sus diferentes puntos. Una de las respuestas más elocuentes la ofreció Gerardo Castellanos García, para quien el documento estaba “bien enfocado, bien estudiado y planteado” y señalaba de manera particular varios apartados como “un trompetazo clamorosamente político”, toda vez que la Sociedad “según ellos, tendrá a la vez carácter combativo-político, porque se propone mezclarse en infinidad de problemas que no son los esenciales de los estudios históricos”.[6]

Menos atractivo resultó el proyecto para Emeterio Santovenia, Joaquín Llaverías y Gonzalo de Quesada y Miranda, miembros de la Academia de la Historia de Cuba, quienes respondieron a Roig con cortesía, agradeciéndole su envío, pero declinando participar en la nueva institución en virtud de los siguientes argumentos:

No dudamos, tras su lectura, de la buena fe de quienes lo han redactado. Pero es lo cierto, sin duda a causa de la índole de la Sociedad en organización, que resulta evidente y sería inevitable la similitud de algunas de sus funciones principales con las privativas de la Academia de la Historia de Cuba. Creemos sinceramente que, a despecho de las rectas intenciones de los iniciadores de la Sociedad, el desarrollo de sus actividades dará la sensación de ser un organismo semejante a la Academia y aparecerá frente a esta como su rival. Pensando y hablándote con la franqueza a que nos obliga nuestra estrecha y antigua amistad, tenemos que decirte que nos consideramos impedidos de participar del honor de ser componentes de la Sociedad, mientras permanezcamos en el seno de la Academia.[7]

Roig contestó a esta misiva, recordándoles a los remitentes que la nueva Sociedad no solo tendría resultados dedicados al cultivo del conocimiento histórico, sino que la misma propendía a desenvolver “actividades cívicas colectivas en defensa de todo cuanto pueda afectar nuestra soberanía, los altos intereses políticos, económicos e internacionales de la República, o signifique olvido de los ideales patrióticos y revolucionarios cubanos”.[8] El historiador de la Ciudad deploraba la negativa de Santovenia, Llaverías y Quesada y se asombraba de que su única razón fuera suponer una interferencia de la Sociedad en las labores de la Academia de la Historia, de la cual Roig también era miembro.[9] Asimismo, les echaba en cara la pretensión de que “en Cuba solo debe existir una sociedad dedicada al estudio de la historia, y que esta sea oficial”.[10] Y concluía razonando que:

Lejos de hallarse en pugna la Academia y la Sociedad, pueden convivir sin rozamientos y hasta ayudarse mutuamente, sobre todo la Sociedad a la Academia, demandando para esta, de los poderes públicos, en forma que no le es dable llevarlo a cabo la Academia por ser parte interesada y por su carácter oficial, la debida protección económica y de toda índole, para que pueda cumplir cabalmente sus funciones”.[11]

Al final de la carta, Roig les recuerda a cada uno sus antiguas críticas y resentimientos en contra de la Academia que decían defender[12] y los invita a rectificar en su juicio y unirse a la nueva corporación, lo que finalmente hicieron. Tanto Llaverías como Quesada alcanzaron la condición de Socios de Honor posteriormente; pero las fricciones entre la Academia de la Historia de Cuba y la Sociedad… afloraron dos años más tarde, bajo la presidencia de la primera de Emeterio Santovenia, lo que conllevó a la renuncia de Roig, so pretexto de una disputa formal relacionada con la entrada de Enrique Gay Calbó a la Academia, y a su abandono del cenáculo académico en el verano de 1942.[13]

Sin embargo, la ruptura de relaciones entre ambas instituciones no fue definitiva y, en opinión del estudioso de la Academia Reinaldo Funes:

Sin duda la salida de Roig fue una sensible baja. Aparte del conflicto por los formalismos académicos, sería difícil determinar otros motivos que pudieron estar detrás de su separación. En el trasfondo se podría tratar de una confrontación entre la postura antimperialista y nacionalista de los Congresos Nacionales de Historia y la SCEHI frente a otra más conservadora, representada por la Academia de la Historia. No obstante, es preciso advertir que esto no llevó a una ruptura absoluta entre Roig y la Academia o entre los académicos y la SCEHI. En los años siguientes Roig asistió a algunas de las sesiones públicas de la AHC e incluso se le invitó a formar parte de la presidencia y también solicitó documentos del archivo. En sentido inverso, una notable parte de los académicos de número o correspondientes participó asiduamente en los congresos y actividades de la SCEHI.[14]

Otro invitado que renunció a ingresar a la Sociedad en aquel momento fue el estudioso martiano Félix Lizaso, so pretexto de que deseaba permanecer aislado en su torre de marfil, desconfiaba de la eficacia de instituciones que no contaran con medios suficientes para desenvolver su actividad y no quería ser responsable de acciones como las que propugnaba la Sociedad de índole política, nacionales e internacionales.[15] Lo haría años más tarde y fue vocal durante varios bienios.

En términos estrictamente legales, la Sociedad Cubana… era una asociación privada, que colaboraba estrechamente con otra institución pública, como era la Oficina del Historiador, al coincidir en ambos casos la misma persona como dirigente máximo, y ello explica que:

Ha sido un caso peculiar de íntima colaboración fructífera entre una institución privada y un organismo oficial, sin que esta actuación conjunta que en muchos casos llega casi hasta la identificación, haya impedido que, cuando las circunstancias lo han exigido, la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales se haya pronunciado, por sí sola y con entera independencia, sobre asuntos de interés nacional, en uso de su derecho como entidad particular animada de alto espíritu cívico.[16]