Fatamorgana de amor con banda de música: Transustanciación del salitre /Palingenesia de la vida

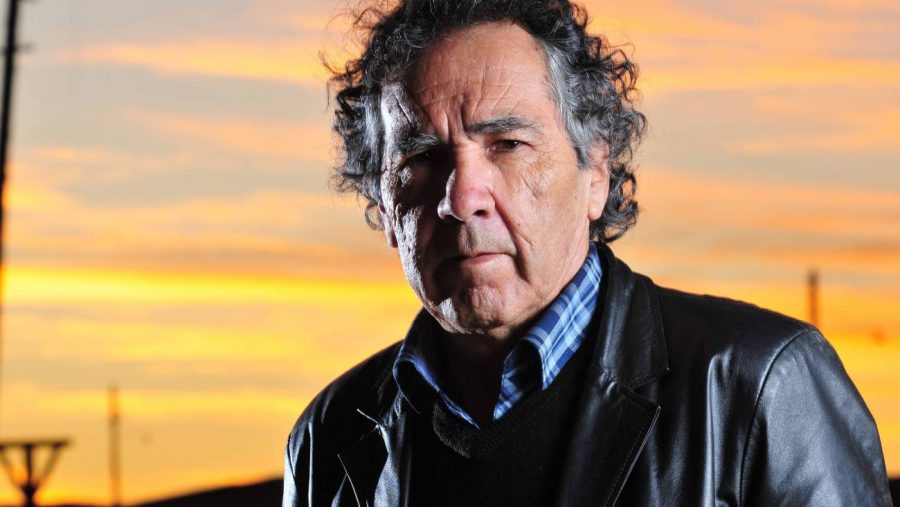

Fatamorgana de amor con banda de música, novela, pieza polifónica, literaria y a un tiempo musical, se levanta, no se dude, como entramado para ser leído, escuchado, sentido y llorado. Su autor, el novelista y poeta chileno Hernán Rivera Letelier —Premio Alfaguara de Novela 2010, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia—, quien nos ha regalado dos decenas de novelas, es un autodidacta de la colegiatura más pura. Fatamorgana de amor con banda de música, su tercera novela, se libró de la pátina de las imprentas cuatro años después de aquel rotundo éxito de la que fuera su primera novela, La reina Isabel cantaba rancheras. Pocos autores han saltado —vaya saltos tremebundos y envidiables esos— de la autopublicación de un libro de poemas y otro de cuentos ultracortos, a la planetariamente codiciada Editorial Planeta. Hernán Rivera no solo lo hizo: logró también que aquella, su primera novela, resultara bestseller,lo consagrara.

A ciertos autores se les conoce a partir de los sitios a los que letras mediante han dado nombre, sitios en los que viven, aman, sufren y mueren sus personajes. Ahí está Faulkner y su Yoknapatawpha; el Gabo y su Macondo; Rulfo y su Comala; Onetti y su Santa María. Hernán Rivera no va a circunscribirse a un sitio. Hernán Rivera va a adentrarse en una región, un mundo, el Gran Norte chileno, más que un mundo un modus vivendi, más que un modus vivendi un modo de malvivir, de sufrir, de ser explotado, de morir, para, en mitad de todo, pese a todo eso, a contrapelo de todo eso, ¡amar! Sí, porque el hombre, parece asegurarnos el chileno, no solo es cosmopolita y cosmosufrido, no solo vive y sufre en todas partes; el hombre es también cosmoamoroso: ama en todas partes.

Si el Gabo, Faulkner y Onetti legaron sitios míticos, Hernán elige adentrarnos en uno real: el salitre chileno, el Gran Norte, la pampa, Antofagasta, a un lado el desértico Atacama, mundo que tuviera su auge entre las últimas décadas del siglo XIX hasta su deceso tras la crisis financiera de 1929 y 1933. Asegura Hemingway que si el escritor escribe de lo que no sabe se advierte un vacío debajo. No hay vacíos en las novelas de Hernán Rivera. Y no los hay ¡porque precisamente en ese mundo vivió, amó, soñó y sufrió el autor! El suyo es un mundo respirado. El autor tocó el salitre, lo sufrió y sobre sus desdichados gránulos… amó. Ello le confiere al autor, le confiere a esta obra y confiere a sus lectores la exacta verosimilitud que emana de lo vivido, lo sufrido, lo amado, sin olvidar el divino arrebato que llega desde esa Fata Morgana, ese pandemónium sin el cual no existiría la Literatura.

Se dice que el efecto Fata Morgana asoma en tiempos calmos desde la separación de aire caliente y aire frío, escisión que actúa cual lente refractante para producir una imagen invertida sobre la que flota la imagen real. Eso nos dice la Física. Y eso ¡precisamente eso! es la Literatura: suerte de imagen invertida sobre la que flota la real, imagen que se logra ya lejos de la barahúnda, en tiempos calmos. En 1998, por ejemplo, logró Hernán esta, la suya, setenta años después de los acontecimientos —nada calmos— que narra en su novela. Separó, puede decirse aludiendo a la Física —creando esa materia que pudiéramos llamar la Física Literaria—, separó Hernán el aire caliente del aire frío, lo separo allá en su sagrada Pampa, para regalarnos su novela. Entreverado en esa imagen invertida, en esa Fata Morgana, habrá quien sostenga que resulta una novela histórica. No le faltará razón y, sin embargo… en puridad… no la tendrá. Habrá quien la crea una novela de denuncia social, y si la razón, reincido, puede que no le resulte absolutamente esquiva… en no poco lo esquivará. Recordemos el legado de Bajtin, su concepción de la polifonía en la novela desde la multiplicad de los discursos, pensemos ya no en los discursos, pensemos… ¡en la vida! En la polifonía dodecafónica —henchida de todas las tonalidades— de la vida.

“Fatamorgana de amor con banda de música (…) se levanta como entramado para ser leído, escuchado, sentido y llorado”.

Pensemos en Stendhal, quien sostuvo que una novela era una lente que se pasaba por un camino. Recordemos: lente. Rememoremos: imagen invertida. ¡Otra vez Física y otra vez Literatura! Fatamorgana de amor con banda de música es, de manera diáfana, total, poliédrica, y dodecafónica, es decir, henchida de todas las tonalidades de la vida.La vida de personajes oriundos de un tiempo y de un lugar. El que en suerte o infortunio les asignó la vida. Novelar es precisamente eso: el arte de exponer cómo sufren, viven, luchan, mueren, lloran, matan —o son asesinados—, aman o son amados, los humanos. Eso es esta novela: la vida. El tiempo: 1929. El lugar: Pampa Unión, un poblado salitrero del que hoy solo se tienen ruinas, un pueblo fantasma perdido en la provincia chilena de Antofagasta, un poblado al que si bien siempre le faltaron las Iglesias jamás le faltaron los prostíbulos: dos calles longitudinales, seis transversales: 17 manzanas. Los seres: obreros salitreros; una banda de música; un barbero anarquista —Pastor es su primer apellido o su segundo nombre—; un trompetista mujeriego; una bella muchacha que declama y adora a Chopin; un dictador y sus milicos —no pronunciemos acá sus nombres, esta América nuestra los ha sufrido demasiado— y el amor, el Amor con mayúsculas, trasudándolo todo, sanándolo todo, inundándolo todo, haciendo soportable el respirar, el vivir, el sufrir, y negando el morir; ¡ah, de los amorosos sí que pronunciaremos los nombres!, enaltece citar nombres de quien ama —Golondrina del Rosario, he ahí el sonoro nombre de ella, Golondrina del Rosario que ama “sin partitura, sin red protectora, sin botellita de agua para el camino, que ama a capela, a pie descalzo, a puro pelo”, Golondrina del Rosario que antes de morir del todo —del todo porque la vida es un constructo armado de muertes sucesivas— levita para galopar en el eco de la última nota de su piano, y Bello Sandalio, ese es el sonoro nombre del juerguista que asume la trompeta—. Y para acompañarlo todo, para hacer leve el sufrir y amplio el amar —y hasta para negar palingenésicamente el morir— ¡la música!, Chopin, cada pasaje de la novela debería ser leído mientras se escucha la música que a sus personajes hace levitar, endiablada levitación en la que levita el entramado de historias, de subtramas, de personajes secundarios que en polifónica o dodecafónica coloratura entrelazan olor, sabor, dolor y el sudor de la vida —y de la muerte—, todo ello mixturado con la rebelión, la de siempre en esta América nuestra: un plan para ajusticiar al dictador —ajusticiar, porque a los dictadores no se les asesina, se les ajusticia—, dictador cuya visita —y aquí realidad y ficcionalidad se imbrican— se espera. Esta novela es eso: la vida.

Si ese es el qué se narra, la historia, el tema, el aboutness, la trama, como se desee reseñar —tremebunda, bella, romántica, desmesurada, apoteósica, realista y a un tiempo mágica, con mucho del ánima y no poco del corpus del Boom, pandemoniesca, si existiera la palabra—, urge definitivamente decir que esta novela es —por sobre todo eso y en especial ¡para colocar bien en alto todo eso!— un ejercicio de catedralicio estilo, de chilenismos pamperos que para el lector cubano desambigua la muy inteligente edición, danza hierática y vigorosa y dionisiaca de palabras, rito de arrebolada aristocracia del idioma, aristocracia sin la cual, reincido, no existiría la dama Literatura. Dos pasajes alzo y realzo entre lo más excelso: el poseso volatinaje callejero de Cantalicio del Carmen y aquel otro, ya a las postrimerías, aquel otro en el cual la bella pianista —definitivamente hundida por todos los pesos— ejecuta con dedos ateridos, “como si estuviese sincronizando las primeras formas de la creación”, así nos dice el autor, su pieza favorita, el Nocturno Opus 37, de Chopin, ¡siempre Chopin, ¡Chopin aun entre el detritus y el dolor y el salitre y la muerte!, ¡porque en esta novela todo es Chopin!, se le hace “sonar —así nos dice el autor— cada vez más claro… en el aire helado de la mañana”.Chopin en la pampa, entreverado en el salitre, entre el sufrir, la sangre y la muerte. Chopin: rito palingenésico.

Apremia enhebrar el Alfa y el Omega de esta novela. Si el corpus tiene su Alfa en un arribo desde el mar, el Omega llega frente a las balas y a la grupa de las notas de un piano. Se arriba desde el mar y no viajan solo los cuerpos: los acompaña un piano: desde las primeras palabras Chopin: “Y así como algunas familias traían animales vivos entre sus bártulos… de alguna manera ellos habían logrado embarcar su gran piano de cola”.No olvidemos el final del amoroso trompetista asesinado por los milicos; no olvidemos el final de Golondrina del Rosario, a galope sobre su piano, muy especialmente no olvidemos la última frase de la novela, el grito de Candelario Pérez a su amigo Sandalio, suerte de grito de Cambronne en Waterloo, bandera que no se hace descender jamás, tesis hemingwayana de hombre jamás vencido, negación sempiterna de la muerte: —¡Estos tiñosos creen que la mazamorra se masca!, frase que aúna el desprecio al enemigo aun ante esa presunta y engañosa derrota que supone la muerte con la hegemonía vital e imperecedera de la cultura, de lo que se ha sido, de lo que aún frente a las balas se es, hegemonía moral, podríamos decir recordando a Gramsci. Si bien el pelotón, este, el de la novela, resulta puramente ficcionalizado, no lo fueron las matanzas acaecidas en Santa María de Iquique en 1907; en San Gregorio en 1921; en Marusia y la Coruña en 1925. Y es que la ficción es eso: excrecencia de la realidad.

“Escribir es como hacer el amor”, sostiene el autor. Goethe aseguraba que había que entrar en un libro como se entraba en una capilla. Hernán, el chileno, el salitrero, el hombre curtido de la pampa, este domeñador del idioma, este escritor con todas las mayúsculas que desde el 2013 no deja de escribir una novela cada año y declara, impúdico: “Yo no creo en Dios, pero creo que Dios cree en mí”, asegura que hay que entrar en un libro como se entra en una muchacha. Si me fuera dable elegir entre ambas maneras de entrar, esos arribos —ambos sacros, ambos míticos e indudablemente fáusticos— dejaría a un lado la del genio inmortal de Frankfurt para solazarme con la elegida por Hernán, el salitrero de la pampa, para cantar con él, a coro —octava siempre alta—: “Escribir es como hacer el amor”.

“Pampa Unión es hoy un pueblo en ruinas. Hernán Rivera Letelier lo ha hecho inmortal con su novela”.

Si el método Stanislavsky exige a un actor devenir carne y alma de su personaje, Hernán parece afiliarse al ruso en literario travestismo: se dice que para aprehender, aprender y prender a su piel lo sufrido / vivido por sus personajes se fue a dormir una noche a las ruinas de Pampa Unión. Tal vez esa noche haya amado a la muy bella Golondrina del Rosario. Tal vez esa noche la haya escuchado ejecutar al piano algún Nocturno de Chopin. Tal vez esa noche ¡todos juntos!, la Banda del Litro en pleno, en mágica y justiciera resurrección, alcanzara ¡definitivamente! a ajusticiar al dictador.

Pampa Unión es hoy un pueblo en ruinas. Hernán Rivera Letelier lo ha hecho inmortal con su novela. Tal vez desde hoy al escuchar a Chopin me llegue el hálito de la pampa. Del salitre. Tal vez a eso me lleve esa inversión de la realidad, esa FataMorgana, tal vez a eso lleve a sus lectores esta tremebunda y apasionada novela. Escucharemos a Chopin y pensaremos en ese sitio del mundo en el que si bien Dios no hubo de hacer posible una sola Iglesia sobraban los prostíbulos.