El Libro de los muertos, escrito sobre papiro, se vendió a un altísimo precio, por haber sido recogido de la tradición oral. Este recetario singular constituyó una excepción, pues generalmente los libros en la antigüedad no se vendían, y su excepcionalidad existió porque alguien seleccionó hábilmente la información: debe de haber sido el primer editor. El scriptorium de los monasterios de la Edad Media fue el sitio en que se copiaban los manuscritos; al inaugurarse las universidades ─como la de París en 1150 o la de Bologna en 1200─, se comenzaron a preparar manuscritos en forma de códices, un conjunto de hojas reunidas entre dos planchas de madera más gruesas; los más valiosos se ataban con correas para protegerlos. Los Diálogos de Platón generaron en Roma muchos volúmenes de explicación especulativa, y este tipo de libro, junto a otros, como la Historia romana de Tito Livio, que constaba de 127 tomos o partes, exigían personal preparado para producir títulos que explicaran otros.

Ni aquellos, ni los monjes copistas medievales, eran estrictamente editores como los conocemos hoy. En el siglo xv empezaron a producirse muy apreciados textos con ilustraciones: los libros miniados; uno de ellos, Las muy ricas horas del duque de Berry, fue realizado por los hermanos Limbourg, miembros de una familia de ilustradores franceses de origen flamenco; confeccionado entre 1413 y 1416 ─antes de la atribución de la invención de la imprenta a Gutenberg─, en su concepción y selección de temas ya había un “protoeditor”. Cuando Johann Gutenberg grabó algunos papeles usando una prensa para exprimir uvas y publicó la primera Biblia, no pudo hacerlo sin la ayuda de Peter Schöffer, quien diseñó los tipos y preparó la tinta, ni tampoco sin el socio financiero Johann Fust para completar la empresa. Esta asociación para publicar ─hacer público─ un trabajo como producto de una industria para vender una mercancía, necesitó de otro trabajador: el impresor.

Con la impresión de libros en Europa se armó tremendo revuelo. Los efectos de la imprenta fueron inmediatos y su intervención en la vida cotidiana se llegó a considerar uno de los factores que marcaron el inicio de la Edad Moderna en el Occidente cristiano: se inauguraba la primera industria cultural. No solo se necesitaron impresores, sino vendedores y comercios: las librerías. Los monasterios dejaron de ser los únicos depositarios del saber y perdieron el control de los contenidos de los libros, de la información o de los diferentes mensajes.

Parecía que los impresores y comerciantes se harían dueños exclusivos de este proceso, pero los libros comenzaron a escribirse para quienes los compraban y resultaba imposible que el proceso funcionara sin la presencia del intermediario entre el autor y el lector, independientemente de la fabricación y venta del producto. Con el nacimiento de las industrias culturales surgió la imprescindible figura del editor tal y como la conocemos hoy, concentrada en la gestión y selección de temas ─convertidos en libros para vender─, y, sobre todo, en cómo hacerlo para cada segmento de público.

“Las publicaciones crecieron sumando a contenidos religiosos o de estudio de las sagradas escrituras un desarrollo de géneros o modalidades literarias que ya pertenecieron a otro momento de la humanidad”.

Aparecieron temas del pasado clásico propuestos por los primeros dueños de las imprentas, que eran a su vez los primeros editores y libreros. Se reprodujeron obras científicas y técnicas de aplicación inmediata y mediata, especialmente en las universidades e instituciones de ciencia. Fueron generadas otras producciones del espíritu humano que la Iglesia no había tenido en cuenta; e incluso, que le parecieron contraproducentes para propagar su doctrina. Las publicaciones crecieron sumando a contenidos religiosos o de estudio de las sagradas escrituras un desarrollo de géneros o modalidades literarias que ya pertenecieron a otro momento de la humanidad. Los libros se expandieron y se dirigieron hacia un público no necesariamente poderoso. La Iglesia debió adecuarse a las nuevas circunstancias para la conservación hegemónica de su control ideológico. En 1478 una Biblia conocida como la Biblia de Valencia fue quemada por herética y no se salvó ni un solo ejemplar.

El editor tuvo que especializarse. Si los primeros fueron los propios impresores, que también vendían la mercancía libro, ahora resultaba imprescindible contar con un especialista en la edición, un proceso para seleccionar el material por publicar, ponerse de acuerdo con los autores, tomar decisiones de cómo se confeccionaría el libro, qué traducciones usar, cómo encontrar un mercado…. Anton Koberger, el primer impresor alemán, se dedicaba más a la edición; estableció un negocio para vender libros en Nuremberg y llegó a hacerlo en 16 tiendas, en uno de los sistemas más reconocidos de Europa. El propio Johann Fust y Peter Schöffer, impresores por excelencia, vendían libros a precios más bajos que otros y adquirieron fama y reconocimiento como libreros. pero se convirtieron en editores para su éxito. El mundo de la primera industria cultural comenzó a especializarse y a competir.

“Como los libros demostraron que también podían ser problemáticos, inmediatamente surgió la censura para perseguirlos y quemarlos. En 1559 el papa Paulo IV publicó el primer Índice de libros prohibidos”.

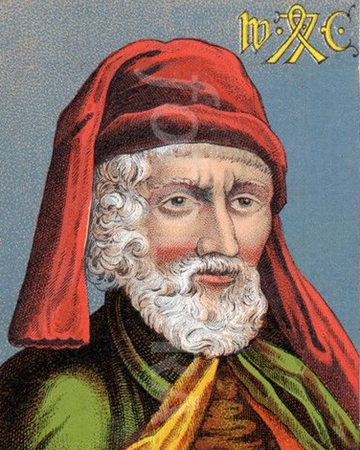

Uno de los editores-impresores-libreros más influyentes de este período fue Aldo Manuzio porque logró excelencia en los tres sectores de la industria: diversificó las publicaciones con ediciones de clásicos y obras de actualidad de muy diferentes temas del saber y la cultura, poseía una moderna imprenta y una situación privilegiada para vender libros. Manuzio fue ante todo un humanista, que con la ayuda financiera del príncipe de Carpi pudo instalar una imprenta moderna en Venecia, donde vendía sus libros; había fundado una Academia de Expertos en Literatura Griega, entre cuyos miembros figuraba el erudito holandés Erasmo de Rotterdam, quien pudo seleccionar los mejores textos clásicos de la antigüedad greco-latina, así como excelentes traducciones para su Imprenta Aldina. El Elogio de la locura del propio Erasmo se editó con ilustraciones simpáticas, para no despertar suspicacias en la jerarquía eclesial; sus reediciones fueron muy influyentes en el pensamiento europeo y constituyó un catalizador para la Reforma protestante. Como los libros demostraron que también podían ser problemáticos, inmediatamente surgió la censura para perseguirlos y quemarlos. En 1559 el papa Paulo IV publicó el primer Índice de libros prohibidos.

William Caxton fue uno de los primeros editores de Inglaterra. Había tenido un negocio de tejidos en Brujas, Flandes, y conocía cómo vender; aprendió en Colonia, Alemania, el arte de imprimir, y se formó como imprentero o impresor; pero, sobre todo, fue un excelente conocedor del francés, por lo que se desempeñó como traductor; adquirió gran experiencia como editor de libros traducidos y cuidaba rigurosamente las versiones del latín, del francés y de otras lenguas como el holandés. Algunos editores se vincularon a los artistas de la plástica, como Alberto Durero, para crear libros ilustrados y adquirieron fama; poetas-pintores, como William Blake, ilustraba sus propios poemas. Otros se vincularon a pensadores, como Nicolás Maquiavelo, quien afirmaba que “hay lecturas para la playa y otras para la batalla”. El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, escrito entre 1348 y 1353, fue publicado más de un siglo después, solo por editores humanistas.

Se diseñaron nuevas tipografías y gracias a las sucesivas revoluciones industriales la mercancía libro se abarató en sociedades cada vez más alfabetizadas y demandantes de lecturas. Se modernizaron las imprentas, se aumentaron las tiradas y se segmentó más el mercado. La lectura en Alemania de Las desventuras del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, en 1774, provocó en un público de lectores ingenuos no pocos desmanes: desencadenó ataques de nervios y hasta suicidios, e inauguró un modelo para las “narraciones de entusiasmo”. El contrato social, publicado en 1762 por Juan Jacobo Rousseau, fue leído por millares de personas antes de guillotinar al rey Luis XVI en 1793. Napoleón Bonaparte estableció legalmente el llamado “editor responsable” de las publicaciones. En 1848 Carlos Marx y Federico Engels publicaron el Manifiesto del Partido Comunista, una declaración de principios de una organización secreta de alemanes emigrados en Inglaterra; este cuaderno, uno de los textos más influyentes de la Edad Moderna, fue leído masivamente en folletos por entregas semanales en 1872, cuando también se editaba El capital. Los libros se volvieron muy peligrosos, y sus autores, más.

Los editores desempeñaron un papel decisivo en estas entregas. En el siglo xx hubo notables editores de grandes escritores: Saxe Commins fue el editor de los estadounidenses Eugene O’Neill y Sinclair Lewis; el primero, dramaturgo, y el segundo, novelista: ambos Premios Nobel. Horace Liveright editó los principales libros de T. S. Elliot, Theodore Dreiser, Sherwood Anderson y Ezra Pound, con las obras que más fama les dieron a estos autores. Anton Kippenberhg se consagró a la complejísima producción literaria del alemán Herman Hesse; Max Perkins, muy conocido editor de Ernest Hemingway, también lo fue de Scott Fitzgerald, Thomas Wolfe y Erskine Caldwell. Existieron silenciosos gestores de cultura que fueron esencialmente editores, como el imprescindible Anatoli Lunarcharski en la Rusia de Lenin. En América Latina sobresalieron otros en variadas épocas: en el siglo xix podría destacarse al erudito venezolano-chileno Andrés Bello, con la publicación de múltiples obras en muy diversas ramas del saber, las ciencias y las artes; en el siglo xx se distinguió la argentina Victoria Ocampo, una de las últimas editoras-mecenas más útiles e influyentes, abanderada de la revista Sur, muy acreditada en su época.

En Cuba, nuestro primer gran editor fue el Apóstol de la independencia y la libertad, José Martí; entre sus más trascendentes trabajos de edición está su revista concebida para los niños americanos, La Edad de Oro, un proyecto todavía vigente. José Lezama Lima, que concibió, gestó y editó hasta que pudo la revista Orígenes, y Roberto Fernández Retamar, quien, con diferentes tareas editoriales, dirigió por décadas la revista Casa, pueden mencionarse entre nuestros más altos exponentes en la esfera editorial. El otro gran editor de nuestro tiempo fue el insigne novelista Alejo Carpentier, creador del sistema editorial cubano, acompañado de los Festivales del Libro; ese sistema posteriormente se perfeccionó en su estructura, basándose en editoriales temáticas y Ferias del Libro, y se amplió a las provincias en los años 90 con la creación de los Centros Provinciales del Libro y la Literatura.

Actualmente hay grandes distorsiones en el sistema editorial, en ocasiones demasiado subordinado a las dinámicas tecnológicas, y también, a veces, de espaldas a ellas. Las pésimas políticas públicas no facilitan ni potencian el acceso a la información útil a la gran mayoría de la población en el mundo. La pobreza, el analfabetismo, la desigualdad y la injusticia cierran las vías para llegar a la cultura mediante la educación. Hay inducciones extraculturales y excesivos intrusos sin formación cultural que han deformado la esencia de la edición y el trabajo del editor, independientemente de la plataforma en que se lean los textos. Los verdaderos editores en su variedad son profesionales con diversas funciones. El idioma inglés lo define mejor: existen los publishers, personas vinculadas a la dirección de una gran compañía o dueños que arriesgan el capital en un negocio de publicación, y los editors, quienes realizan el trabajo técnico, incluida la redacción de textos y el montaje del producto. No pocas veces los que dirigen el proceso editorial desconocen a fondo lo que realmente se hace o deshace en la edición.

“La pobreza, el analfabetismo, la desigualdad y la injusticia cierran las vías para llegar a la cultura mediante la educación”.

En español estos conceptos no tienen diferenciación y se les llama editores a todos. En Cuba, a pesar de que este trabajo está estimulado con un Premio Nacional, los editores no tienen asociación propia, ni hay estudios universitarios dedicados especialmente a su formación. El sistema editorial cubano, más allá de sus estructuras administrativas, no propicia, con la frecuencia deseable, el análisis colectivo de temas transversales, campañas, resultados científicos de investigaciones sobre el libro, tendencias temáticas… Hay un divorcio entre las publicaciones impresas y las digitales. Muchos creen que los editores son solo cazadores de erratas y a veces los diseñadores intervienen más de lo prudente en decisiones que competen al editor.

Más allá de los cambios de tecnologías sobre los cuales debemos mantener vigilancia, actualización y modernización en las editoriales cubanas, el trabajo del editor no puede obviar su imprescindible vínculo con la impresión y la comercialización de los libros que ha trabajado. Ello exige una formación más integral, que atienda no solo a materias relacionadas con la lengua y la literatura; además de la información sobre la imprenta que asumirá sus libros o qué tipo de plataforma los difundirá o venderá de manera digital, con sus potencialidades y limitaciones, resulta imprescindible una formación cultural profunda en su especialización, que tenga en cuenta el punto de vista histórico, social, político, ideológico, comercial, legal… Aspiramos a un editor culto, capaz de dialogar con los escritores, basado en la autoridad ─sin autoritarismo─ que le confiera su conocimiento de los procesos culturales, técnicos y tecnológicos concernientes a su producto, a los derechos de autor y a la mejor manera comercial y cultural de manejar el acceso al público. Una tarea tan difícil y tan posible como la que asumió aquel remoto editor del Libro de los muertos.