Camagüey, 1955. Allí empezó todo, entre olores de café, canciones de radio y los primeros reflejos de una sensibilidad que apenas comenzaba a entenderse como vocación. No era un muchacho de presumir: sus días se llenaron de símbolos sencillos, pero cargados de misterio: la proyección de una película en la sede de provincial de la Cinemateca, el deseo de entender qué había detrás de las luces y sombras danzando sobre la pantalla. Fue justo allí, en ese lento despertar, que germinó la semilla de su devoción por el séptimo arte.

Ya desde niño coleccionaba recortes: reseñas, críticas, fotografías de actores, anuncios, todo lo que pudiera atrapar del mundo audiovisual. A los ocho años su interés se hacía devoción. No era extraño que, cuando mucha gente dormía, él estuviera consultando libros, hojeando revistas, explorando lo que otras voces habían logrado decir sobre ese filme que solamente unos pocos habían visto. Era un archivero por aptitud.

“(…) para él, el cine no es solo proyección de luz cuando acechan las tinieblas de la realidad, del presente; es el vivo testimonio de quiénes somos, de lo que fuimos, de lo que podría ser”.

En sus años escolares y de formación, el cine ya no era un pasatiempo, sino un puente hacia algo más grande. Se graduó como especialista en Contabilidad y Costos, un título que, si bien le dio estructura, no borró la urgencia de mirar proyecciones, de sentir el latido de las imágenes. Y en cada viaje, cada función, cada cineclub, se estaba conformando un investigador.

Más adelante, su camino académico lo llevó a obtener un Máster en Cultura Latinoamericana por el Instituto Superior de Arte en 2007, importante peldaño que le permitió no solo estudiar cine como objeto de contemplación, sino como territorio para pensar la identidad, la memoria, los silencios históricos.

Pero de nada valdría la pasión por las películas si no la hubiera acompañado con la praxis. Desde los años ochenta se volcó al periodismo cinematográfico: críticas, ensayos, textos que aparecían en revistas como Cine Cubano, Revolución y Cultura, El Caimán Barbudo, La Gaceta de Cuba, medios de la isla con la urgencia de construir una mirada que tuviera raíz en la historia, pero ojos en el presente.

La Mediateca André Bazin de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), en San Antonio de los Baños, la contó como su casa: fue jefe allí desde los noventa, y tuvo, durante dos décadas, la responsabilidad de custodiar, preservar, exhibir, debatir. Era ya evidente que no se conformaba con solo ver cine: había que enseñarlo, propagarlo, reconstruirlo.

En 2014 fue designado director de la Cinemateca de Cuba y, desde ese puesto, su gestión ha emprendido una reorganización exigente: preservar los fondos, asegurar que cada copia, cada negativo o positivo de película, cada registro deteriorado, tenga una oportunidad de sobrevivir; concibiendo siempre la Cinemateca no como mausoleo sino como espacio vivo, de proyecciones, de conversación, de tensión estética. Ha sido capaz de equilibrar el rigor archivístico con la emoción del público: cine clásico, cine contemporáneo, cine cubano antiguo, cine latinoamericano, ciclos, retrospectivas, debates…

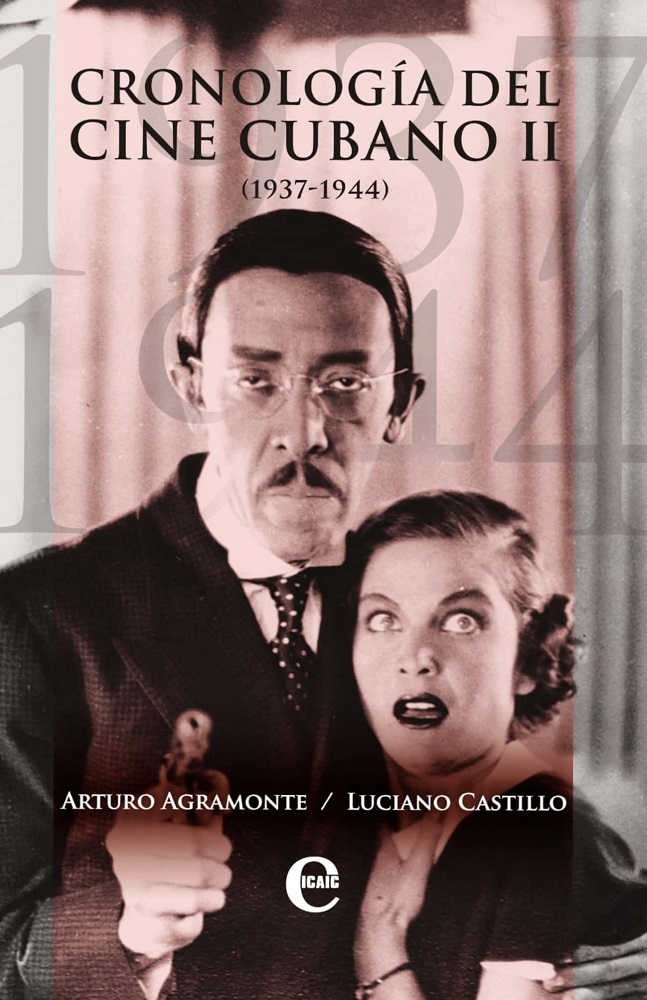

Su firma como autor revela el alcance de su curiosidad. Libros como Cronología del cine cubano (junto con Arturo Agramonte), Ramón Peón, el hombre de los glóbulos negros, El cine es cortar, La biblia del cinéfilo o El discreto encanto de Buñuel, entre muchos otros, muestran formas de mirar, de preguntar, de sentir más allá del momento mágico en la sala oscura…, tal vez con la intensidad de Salvatore en la escena final de Cinema Paradiso.

Porque para él, el cine no es solo proyección de luz cuando acechan las tinieblas de la realidad, del presente; es el vivo testimonio de quiénes somos, de lo que fuimos, de lo que podría ser. Es diálogo entre generaciones, un puente entre lo que se gritó en años de revoluciones, de utopías, de desencantos, y lo que aún late en la mirada fresca, demandante, crítica. En sus palabras, el espectador no debe perder la memoria histórica, no debe abandonar ese imaginario de distintas etapas y generaciones culturales.

Hoy, al pronunciar palabras de reconocimiento ─al recibir premios como el Lucía de Honor 2025, el Caballero de las Artes y la Letras del Ministerio de Cultura de Francia y el Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz─, hay en su voz el agradecimiento que se debe a quienes sembraron primero: Humberto Solás, por convocar con obras cumbres como Lucía; o Arturo Agramonte, por contagiar esa entrega de amor por el celuloide, por esos primeros archivos desbordados que cabían más en el alma que en las estanterías.

Es difícil imaginar todo lo que ha visto, meditado, investigado, reparado, proyectado, conservado. Pero lo que permanece claro es que su vida ha sido un viaje para rescatar el cine cubano del olvido, para abrirlo, universalizarlo, desplegarlo ante quienes creen que ver arte es un acto sencillo, cuando en realidad es un acto de memoria.

“Lo que emociona al pensar en él es cómo ha logrado conservar esa reminiscencia en medio del tiempo que consume”.

Lo que emociona al pensar en él es cómo ha logrado conservar esa reminiscencia en medio del tiempo que consume: guardar un minuto de una película, rescatar la imagen que parece condenada al olvido, escuchar el eco de una sala de cine que ya no existe, reconstruir voces que casi se esfuman… Su trabajo no consiste en revivir el pasado, sino en convocarlo, hacerlo presente, palpable, dinámico.

Quizá la respuesta a tal pregunta está en el mayor premio que merece Luciano Castillo: el de la constancia (Capricornio al fin), o en la fuerza que ha movido su vida todos estos años, una que muchos desconocen, o por lo menos no creen que pueda ganar tantas batallas, lograr tanto: el amor al cine.