El señorío fundador

7/6/2018

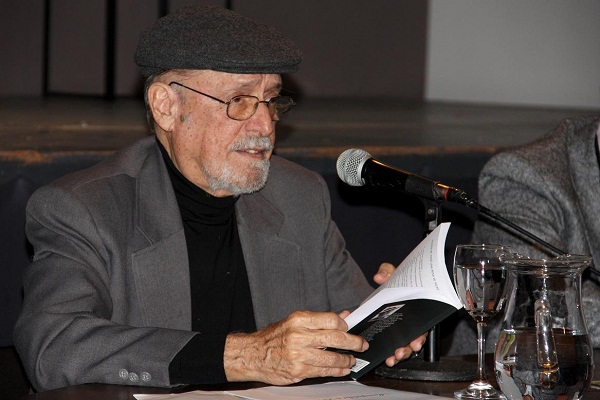

Querido Roberto:

No soy bueno haciendo mensajes, mucho menos si son de cumpleaños, pero cuando Laidi me habló del proyecto, de inmediato le dije que sí, ¿qué otra cosa podía decirle?, y es que uno de los privilegios de mi vida ha sido aprender de ti, sentirte cerca, convivir con tu obra.

Ahora, tecleando estas notas, te recuerdo en la Escuela de Letras, entrando al aula, sonriente, ligero, con pasos largos. Alto, delgado, elegante, de nariz aguileña, venías a ser una versión mejorada del Sherlock Holmes de Basil Rathbone. Todas las alumnas se enamoraban de ti, y nosotros, que ni siquiera nos parecíamos a Watson, teníamos que soportarlo. Y lo curioso es que te lo perdonábamos.

Recuerdo cómo derrochabas cultura y señorío en tus clases. Cultura viva, ardiente, creadora, y señorío del más raigal y legítimo: el “señorío fundador” de que hablaba Lezama. Había tanta penetración y sutileza en tus clases, tanta sabiduría acumulada y al propio tiempo tanta simpatía, que era imposible distraerse. Venías de regreso de todas nuestras dudas y preguntas. Pero tus certezas se hacían visibles de forma espontánea, suelta, sin pedantería ni acartonamiento, con una gracia inimitable. Tu distinción era natural, limpia de artificios. Y tu sentido del humor, tu ironía, tu ingenio, que solo más tarde entendería y disfrutaría plenamente, atravesaban a menudo el aula como ráfagas de frescura escoltadas por el más agudo calado intelectual. A través de tus clases llegamos a Martí, al Che, a una visión entrelazada, liberadora, de la Poesía y de la Historia, y a través de tu obra fuimos más allá por esos caminos y por otros.

Recuerdo tu confianza en los que entonces éramos muy jóvenes. Tenías fe en los jóvenes (me consta que has seguido teniéndola), y nos pedías colaboraciones para la revista cultural más importante de nuestra América. A mí me diste un poemario de Antonio Cisneros para que hiciera una reseña, y fui a la Biblioteca de la Casa y me leí todo lo que había escrito Cisneros y todo lo que se había escrito sobre Cisneros. Quería hacer un texto al menos decente, digámoslo así, para iniciarme decentemente como crítico, pero quería sobre todo quedar bien contigo. Eso, quedar bien contigo, era lo principal para mí.

Recuerdo además el apoyo tan generoso que me diste cuando empecé a trabajar en la sección de ensayo de la recién nacida Editorial Letras Cubanas, dirigida por el entrañable Pacheco, y aspirábamos a lanzar nuevas colecciones y a cubrir campos inexplorados de nuestro pensamiento cultural. Siempre encontré en ti (y en Adelaida) recomendaciones, pistas, conceptos vitales para empezar a construir aquello que todavía era un sueño neblinoso y amorfo.

Recuerdo con nostalgia algunos viajes que dimos juntos, a Managua, a Buenos Aires, a Montevideo. Tales andanzas me permitieron —no sin esfuerzo— dejar de tratarte de usted, algo que arrastraba lógicamente desde la universidad. Compartimos tragos y confidencias, apartamos las barreras que separan a las generaciones, a los alumnos de sus profesores, a los aprendices de los maestros, y hablamos por primera vez como dos amigos de la misma edad que se hubieran criado juntos en algún barrio, en Marianao o en la Víbora. Fue durante aquellas fraternas libaciones (del ilustre Flor de Caña y otros licores) que descubrí tu lado más tierno, ese que todos, por machismo, pretendemos esconder.

Recuerdo que en Buenos Aires nos alojamos en el consultorio de Silvia Werthein y Juan Carlos Volnovich, gente linda, excepcional, y dormimos en los divanes donde psicoanalizaban a sus pacientes. Nos reímos de eso, claro está, y de Freud, de Edipo y sus complejos, de todo, de todos. Si nacer aquí es una fiesta innombrable, aquel viaje contigo lo fue también.

Recuerdo que hubo una tarde en que no nos reímos tanto: la de la visita a Ernesto Sabato. Había un ambiente opresivo en aquel salón, y no me gustó su estilo, es la verdad. El hecho es que me mantuve callado mientras ustedes hablaban. A la hora de la despedida, Sabato nos reveló que me había tomado por tu guardaespaldas. Supongo que a causa de mi mutismo y del aire un tanto militar que me otorgaba la chaqueta de cuero, ya muy usada, que llevaba puesta: una chaqueta made in Mongolia de las que vendían en las tiendas para viajeros. Después, por supuesto, nos desquitamos riéndonos con ganas del chiste involuntario de Sabato y del propio Sabato y hasta de los mongoles que habían fabricado tan laboriosamente la chaqueta.

Y recuerdo, cómo olvidarlo, que el Diablo no quiso que te acompañara a conocer a Borges. ¡Con qué gusto, hermano, te hubiera guardado las espaldas, convenientemente enchaquetado y en silencio! A tu regreso, mientras me contabas cada detalle de la conversación, me propuse ahogar en alcohol aquella pena incurable y tú me acompañaste, solidario, sí, pero eufórico, mientras recitabas de memoria cientos de espléndidos versos borgianos.

Recuerdo cómo nos reímos en la feria del libro de Montevideo de Nicanor Parra y de su obsesión ecologista (“el viejo verde”, así lo bautizamos). Él tenía razón en lo que decía, indiscutiblemente, pero era obvio que hablaba allí de la tragedia medioambiental para evitar referirse a otras, a la maquinaria genocida, a los desaparecidos, al hambre, a la pobreza. Quizás no fuimos justos con él, pero el choteo está por encima (o por debajo) de la justicia.

Y recuerdo aquel viaje en ómnibus a Punta del Este donde compartimos pródigamente nuestra expansiva y gloriosa Risa Cubana con otros amigos, que no sabían, los pobres, lo que significa reírse a fondo, desde las raíces del alma y del cuerpo, reírse, eso, de lo humano y de lo divino, de la vida y de la muerte, del azar y del Fatum.

Recuerdo igualmente que no solo te debo la risa compartida: te debo más. Muchos poemas tuyos, indispensables, estremecedores, habitan en mí. Pertenecen de modo definitivo a la antología sagrada que todos debemos hacer y conservar. Cuando leí “¿Y Fernández?”, comprendí enseguida que aquella evocación tan íntimamente tuya tenía mucho que ver conmigo, con la relación complicada que mantuve con mi padre, con su muerte, con enigmas que no he pretendido ni pretenderé dilucidar, y supe que tus versos iban a provocar en miles de lectores una conmoción semejante, porque estaban llamando a “las puertas del cielo”, como dirían Bob Dylan y Cortázar y tantos teólogos. Algo comparable me pasó con tu lúcido y conmovedor legado a “Phocás”. ¿Quién no querría tener el don de apuntar tan certeramente hacia el pasado y hacia el futuro y dedicarles esos mensajes deslumbrantes al padre que ya no está y al nieto que estará después de nosotros en un mañana incierto? ¿Quién no hubiera querido cantar al amor por la compañera elegida, la que a su vez te eligió para siempre (la “destinada mía” al decir de Cintio), con la sobria devoción de “Aniversario” y otros textos memorables? ¿Quién de los que se entregó a la épica de los 60 no reencuentra en muchas de tus páginas las sacudidas heroicas y desgarradoras de aquellos momentos? Se me hizo más evidente, gracias a tus versos, la meta suprema de la poesía: convertir una experiencia única, “personal e intransferible”, en un salto colectivo hacia otra instancia del conocimiento, de las emociones, de la percepción del Ser.

Te debo algo más: la relectura de todos tus textos ensayísticos, uno a uno, párrafo a párrafo, en el intento de prologar Para el perfil definitivo del hombre. Como cuando me pediste años antes que escribiera sobre Cisneros, quería, en primerísimo lugar, quedar bien contigo con ese prólogo. Pero, más allá del resultado, viví en su elaboración una de mis aventuras intelectuales más fecundantes. No es lo mismo leer de manera dispersa la obra de un ensayista como tú que hacerlo de la forma en que lo hice por aquellos días: creo que pude apreciar en toda su magnitud la coherencia, hondura y originalidad de tu pensamiento. Me apasionó seguir el curso de tus indagaciones, tan audaces, contra los mitos centrales de Occidente, y admirar cómo rompías dogmas intocables, esquemas y moldes coloniales mientras ibas configurando un punto de vista inédito, martiano y calibánico, para verlo y descifrarlo todo. He leído a decenas de investigadores eruditos, más o menos sagaces, que evalúan minuciosamente los procesos históricos, sociales y culturales y dejan textos valiosos; pero en la inmensa mayoría de los casos, se mueven dentro de los límites de lo trillado. Es así. La hazaña de fundar una mirada nueva, radicalmente nueva, y llevarla hasta sus consecuencias últimas, “es tarea de grandes”, como diría Martí. Y tú lo hiciste, para orgullo de Cuba y de los cubanos.

Y recuerdo la clausura de la Cumbre de Cumaná, cuando Chávez te entregó el Premio Alba de las Letras. Me sentí muy feliz, por ti, a quien quiero y admiro tanto; por Cuba, premiada junto a uno de sus hijos imprescindibles; por tu obra extraordinaria, vinculada tan esencialmente a la batalla por la emancipación cultural y al ideario bolivariano y martiano. Y por algo más: me resultaba difícil imaginar un acto más ilustrativo que aquel de lo que llaman justicia poética. Tú renunciaste en el 59 a la carrera académica brillante que ya habías iniciado en las más prestigiosas universidades del Norte y regresaste con humildad y alegría a esta islita, la tuya, la nuestra, para ponerte al servicio incondicional de la Revolución. Eso no te lo perdonaron. Has pagado el precio por tu apego a los principios, por tu lealtad, y te han negado reconocimientos y laureles para entregárselos a mediocres sin alma ni talento ni nada que decir. Por eso el acto de Cumaná fue particularmente justo: los líderes que han venido transformando el continente, rindieron homenaje ese día, en representación de sus pueblos, a uno de los intelectuales mayores y de obra más trascendente de nuestra América y del mundo.

Felicidades, hermano, en este 85 cumpleaños. Te deseo mucha salud y muchas cosas buenas. Ojalá pudiéramos vernos y brindar por tu aniversario con Flor de Caña o Havana Club o Paticruzado o Bocoy o cualquier otro ron o aguardiente. Recibe todo mi cariño y un abrazo muy fuerte.