Muestra Joven ICAIC instaura revelaciones

11/4/2018

Entusiasmo, desilusión, polémica, iconoclasia, reminiscencia, apasionamiento, y finalmente tranquilidad por la certeza del evento cumplido, realizado, fueron algunas de las substancias que adornaron la Muestra Joven del ICAIC, ocurrida del 3 al 8 de abril, en torno a las salas cercanas a 23 y 12. Hablo de tranquilidad y certeza porque, este año, al igual que a lo largo de los últimos 17, el evento logró “sentir el pulso” de las realizaciones emprendidas por los jóvenes y difundir sus obras, en esta corta medida que la Muestra significa, además de “estimular el conocimiento y la reflexión, así como potenciar el diálogo entre las diversas generaciones”.

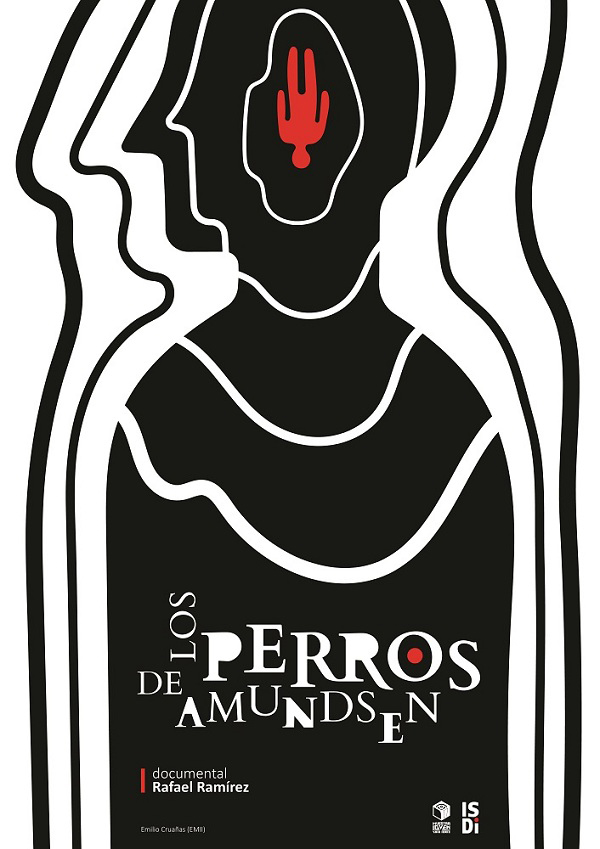

Los perros de Amundsen, documental premiado, logra una posición prominente

dentro de las menguadas filas del cine experimental cubano

Hubo mucho que escuchar y aprender, debatir y cuestionar, entre los jóvenes que asistieron a la Muestra, y entre aquellos otros, los cientos de ausentes, insatisfechos con el cine cubano, y al mismo tiempo, reacios a contactar con el relevo, a discutir y apreciar las obras de sus contemporáneos y pariguales. Este año aparecieron, sobre todo, varios puntos de apoyo para levantar la calidad y el prestigio del documental cubano. Sí, así de rimbombante suena, porque así de poderosas resultaron las obras, algunas de ellas bizarramente posicionadas en los umbrales del cine experimental y de vanguardia (Los perros de Amundsen; El proyecto), otras concentradas en ilustrar soberbios retratos de personajes y circunstancias (La música de las esferas; Dos islas; ¿Qué remedio? La parranda).

También se incluyeron en competencia un grupo de ficciones recomendables (Gloria eterna; La especie dominante) reforzadas por la presencia, fuera de concurso, del soberbio y angustiado largometraje de ficción Lobos del este, realizado en Japón por Carlos M. Quintela, el realizador de La piscina y La obra del siglo, quien ahora sujeta sus albedríos estéticos y narrativos a un ecumenismo que asombra e impresiona por su demarcada espiritualidad, preeminente en Japón o en Cuba. Porque dondequiera que existan seres humanos lacerados por la vejez, los recuerdos, o se sientan invadidos por cierta sensación de inutilidad y desconcierto existencial, Lobos del este puede resultar una obra útil, amén de bellísima en el plano estrictamente formal.

Al adentrarnos en el plano de la competencia concreta, y por lo tanto de los premios recientemente otorgados, habría que comenzar por la ficción, categoría en la cual triunfó, esperadamente, Gloria eterna, de Yimit Ramírez; cortometraje de corte distópico, muy influido por El proceso (el de Kafka y también el de Orson Welles) o por la orwelliana 1984, en una anécdota que intenta ser alucinante respecto a la extremada genuflexión del protagonista ante un poder deshumanizado y totalitario. Sin embargo, la mayor eficacia de la puesta en escena se relaciona con el otro asunto dominante en Gloria eterna: la cosificación de los mitos y el culto desmedido a los héroes devenidos estatuas, lemas, uniformidad… el mismo tema que inspiró, hace más de cincuenta años, a Tomás Gutiérrez Alea en las primeras escenas de La muerte de un burócrata.

A pesar de que los personajes resultan completamente planos, abstractos y conceptuales (muy poco puede hacer Mario Guerra para volver a demostrar su indiscutible talento) pues devienen instrumentos manipulados rudamente por el realizador para comunicar su tesis, Gloria eterna consigue apelar al raciocinio del espectador con su inteligente, aunque demasiado obvio discurso, sobre ciertos símbolos ecuménicos devenidos universalmente instrumentos de sojuzgamiento y coacción.

En cuanto al documental, el reparto de los premios mayores se dividió entre Los perros de Amundsen; La música de las esferas y El proyecto. Con guión y dirección de Marcel Beltrán, La música de las esferas cuenta el viaje por Cuba que emprenden Regina y Mauricio, una pareja interracial progenitora del realizador. Ellos rememoran cuándo y cómo se conocieron, enamoraron y vencieron mil prejuicios, de modo que Beltrán consigue avenir los desafíos del documental de reflexión introspectiva y memoria, y por ello constata la respiración del tiempo y las significaciones esenciales, y percibe siempre, a través de hermosas composiciones, el tenue horizonte de apremios éticos y sociológicos. Múltiples trazos, voces, sugerencias y lecturas trascienden la autocomplacencia habitual en esta suerte de documentales que los autores consagran al viaje a la semilla.

La música de las esferas fue reconocida como la mejor obra documental de la Muestra junto con Los perros de Amundsen. En esta última, Rafael Ramírez persigue, y consigue, erigir un laberinto-collage, una suerte de arte combinatoria que vincula imágenes de archivo sobre expediciones polares con la recreación esteticista y artificiosa de un accidente mortal ocurrido a un torrero electricista. En el medio y a los lados, habita un piélago de referentes gráficos de la más diversa inspiración, apuntes religiosos, historicistas, casi siempre acompañados por una voz en off susurrante, que aspira a tender distintos velos de misterios sobre una sucesión de imágenes que ya era bastante oscura.

Tales definiciones fueron las que yo pude colegir y tal vez estén muy lejos de las intenciones del autor, quien renuncia, meticulosamente, a cierta lógica narrativa y representacional, para hacer gala de una erudición expuesta, a veces brillantemente, desde cierto caos acumulativo y aleatorio. Habrá muchos, muchísimos espectadores a quienes les parecerá el filme un juego turbio, presumido y fastidioso, otros tal vez admiren los planos estáticos o de acciones ralentizadas, y quizás habrá quien caiga hipnotizado por los efluvios de significados que se escapan justo cuando estás creyendo atraparlos.

Es posible que en nuestro contexto audiovisual tome cuerpo el síndrome RR, que consiste en elogiar desmelenada y acríticamente las obras antiguas y modernas de Rafael Ramírez. Estoy ciertamente convencido que muy pronto entraré a formar parte de tales militancias, por ahora, se impone reconocer la excepcionalidad de Los perros de Amundsen inscrita, desde ya, en posición prominente dentro de las menguadas filas del cine experimental cubano, gracias a la cuidadosa composición y angulación de los encuadres, mayormente estáticos, y al distanciamiento aportado por una banda sonora que repercute extrañamente sobre un acontecer narrativo de por sí metafórico.

La superposición de símbolos de muy diversa latitud e intención —con frecuencia interrelacionados a través de temas tan metafísicos como los poderes omnímodos de la creatividad, la muerte y la fe—, verifica un filme singular, un tanto altanero y obcecado por el vigor indiscutible de su distinción. Nadie podrá negarle numerosas virtudes, la primera: apartarse de estribillos, contingencias, lugares comunes, estereotipos y cotidianidades a que se aferra una buena parte del cine cubano más conocido y reconocido, independientemente de que la Muestra haya premiado ilustres predecesoras como Casa de la noche (2016, Marcel Beltrán) y Memorias del desarrollo (2011, Miguel Coyula).

Rafael Ramírez, y también Alejandro Alonso, se apartan ex profeso de las evidencias discursivas y la narración transparente que rigen la mayor parte del cine cubano, de ficción y documental. Cada uno se desmarca a su modo, y Alonso, en El proyecto (Premio Especial del Jurado, Mejor guion) recalca su capacidad para la autorreflexión y el metarrelato, es decir, comenta su capacidad de inventar mundos y recrear atmósferas opresivas, melancólicas, y así, elude el registro convencionalmente realista, expositivo, para edificar, desde una visualidad que hilvana lánguidas alegorías, la omnipresencia de una perspectiva nucleada en la primera persona del singular.

Por supuesto que los arcanos visuales y la ruptura, el efectismo pictórico y la disyunción imagen-sonido marcaron pautas en la historia del cine por lo menos desde los años veinte, pero se impone reconocer, entre nosotros, ahora mismo, una cierta necesidad de experimentación visual y sonora, habida cuenta de la perentoria escasez de osadías y ensayos como los realizados por Alejandro Alonso y Rafael Ramírez, ambos distinguibles, sobre todo, por su empeño en revalidar la cualidad artística, y polémica, de sus obras en tanto sutileza que cuestiona e interroga, incógnita perturbadora, retrato de personajes y ambientes vistos con un espíritu más contemplativo que testimonial, en el entrecruce entre documental, ficción y cine experimental.

Todavía en los terrenos del documental, debe hacerse referencia a las menciones que en esa categoría recibieron dos realizadoras, Daniela Muñoz y Adriana Castellanos por, respectivamente, ¿Qué remedio? La Parranda y Dos islas. Esta última se concentra en un personaje y su historia, de modo que sus cuarenta minutos están protagonizados por Elvira, abuela de la realizadora, originaria de Islas Canarias y trasplantada a Cuba desde niña. A la altura de sus 102 años, Elvira intenta evocar la dolorosa travesía, colmada de penas y renuncias, con la ayuda memoriosa de su nieta cineasta.

Recién egresada en la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA), Daniela Muñoz Barroso prefirió convocar a varios personajes, implicados con alma, vida y corazón en una de las más reconocibles fiestas populares cubanas. Espectacular ejercicio de antropología visual ¿Qué remedio? La parranda consigue reconstruir al detalle el entusiasmo y la adrenalina que impulsa a los dos barrios que compiten en el reconocido festejo popular. Y por encima de todo, destaca la voluntad de la cineasta y su equipo por participar del convite, sin perder la distancia crítica, lo cual nunca les impidió mostrar en todo su esplendor el jolgorio y los voladores, mientras se confirma el respeto por la costumbre ancestral y patrimonial, o el regusto en el derroche de luces y colores. Porque aun desde la menguada embajada de la ficción, o la muy estimulante del documental, la Muestra Joven también significa la impugnación a las quejas injustificadas, desconocedoras, que le reprochan al cine cubano la existencia de repetitivos estribillos temáticos, y de un lenguaje visual cansino y formulario. Si se conocieran más y mejor las mejores obras que participan en este evento de abril, tendría otro tono la polémica en torno al estado actual de nuestro cine. Pero cuando se juzga solo a partir de las indiscriminadas retransmisiones de ciertos títulos por televisión, pareciera que en Cuba solo se produce determinado tipo de películas. En la Muestra Joven hubo varias obras (muchas más de las que aquí menciono) concebidas desde la imprescindible crítica, la seducción, la excepcionalidad y la extrañeza.

Es bueno saber que la muestra fue un éxito, Felicitaciones a Yimit Rámirez un buen realizador que empañó su buen hacer con un filme ofensivo a Martí, me gustaría ver este corto, y todos los demás, es necesario un entendimiento entre los jóvenes realizadores y a “los reacios a contactar con el relevo” como dice Joel del Rio.

¿Por qué se admiten, en palabras del propio crítico, que triunfe “esperadamente, Gloria eterna, de Yimit Ramírez”? ¿No responde este premio al show representado bajo lo que él mismo llama entusiasmo, desilusión, polémica, iconoclasia, reminiscencia y apasionamiento? En el párrafo siguiente a la aceptación esperada del premio, reseña el crítico que Gloria eterna es una obra en la que “los personajes resultan completamente planos, abstractos y conceptuales” y, como se anota de inmediato, “muy poco puede hacer Mario Guerra para volver a

demostrar su indiscutible talento”, justo a causa de que esos personajes del filme, otra vez en palabras del crítico, “devienen instrumentos manipulados rudamente por el realizador para comunicar su tesis”.

Me pregunto a cuál lógica apela del Río al considerar esperado el premio. Y también, cuál es el raciocinio de espectador que debe estar en connivencia con la tesis que la película sustenta. El espectador, que no es un UNO monolítico y simple, como lo ha defendido el propio crítico en tantas ocasiones (otras), puede tener un raciocinio otro que lo coloque en otra conclusión. Una cosa es asumir la opinión propia y otra adjudicar la opinión personal a todos los destinatarios.

La historia narrada por el realizador Marcel Beltrán es de ¿NO? Ficción, y respetando el criterio profesional del realizador, quién no conoce el origen real de la falseada historia de su vida es una FÁBULA. Estuve muy cerca de esa historia pues participé en ella, soy el esposo hace 41 años de una de las hermanas mayores de Regina, mi esposa estudió, al igual que yo en la extinta URSS, donde nos casamos. La imagen familiar presentada del lado de Regina, esta permeada de subjetividades, por demás falsas y medias verdades, tiene aspectos que ellos desconocen, pues se ausentaron de ella sin razón. El supuesto rechazo del padre de ella, con quien discrepé personalmente algunas de sus visiones de la vida, pero que respeto mucho por sus valores, nunca llegó a producirse, pues la pareja huyó sin dar la cara, nunca se vieron ni hablaron Mauricio y Everaldo, el primero, Mauricio, se negó a conocerlo, incluso ante mi sugerencia, por lo que el supuesto rechazo queda a la imaginación de cada quién, ambos han fallecido. Mauricio y Regina se autoexiliaron en Moa, donde nacieron Marcel y su hermano, fuimos mi esposa y yo, quienes los visitamos en par de ocasiones y les sugerimos venir a mi casa en La Habana, donde vivieron por medio año. Everaldo fue mucho más que la burda imagen que de él se dió, expropiado de la peor manera, educó a sus 13 hijos, Regina incluida, donde hay no pocos profesionales y jamás coartó sus individualidades. Difamar a una persona, más aún después de fallecida es sacrilegio y además delito en el código penal. No tengo dudas del talento de Marcel como realizador, pero construir una historia sobre bases falsas más que méritos es una mancha en su ética y peor aún tratándose de su abuelo, del cual el resto de sus descendientes coinciden con mi opinión. Las historias de familia deben tener un punto de vista más equilibrado y contrastar estos, para que no queden como esta, donde la verdad ha sido la principal víctima. Agradezco la posibilidad de opinar.

Si los artículos deben ser explicados debe ser porque están mal escritos. Pero procedo a contestar las preguntas del excesivamente suspicaz Jorge Ángel. El premio de ficción fue el esperado, simplemente porque no había obras superiores, en cuanto a calidad y expresividad, a Gloria eterna, de Yimit Ramírez. No creo que la selección de esta obra responda a ningún show, eso sería verlo todo, incluido el cine joven, en una estrecha perspectiva de incondicionales y odiadores de una determinada obra o realizador. Pensar que el premio es cobertura para el show significaría irrespetar al jurado de importantes profesionales que lo otorgaron. Y como para mí, hacer crítica, no significa diatriba o exégesis, pues apunto virtudes y defectos de la obra. En tanto Gloria eterna está tan absolutamente poseída por su deseo de comunicar ciertas ideas (que expreso en la crítica) es que necesita la connivencia del espectador con la tesis que la película sustenta. No suelo, creo no haberlo hecho nunca, adjudicar mi opinión personal a otros espectadores o destinatarios. En este artículo tampoco lo hice. Ciertamente faltó argumentación esclaredecedora para explicar ciertas opiniones aquí expresadas, y hay que acostumbrarse a explicarlo todo, o casi todo, en un ambiente en que muchos esperan que el crítico se pertreche detrás, o delante, de alguno de los bandos polemizantes. Estoy cordialmente dispuesto a explicar mis posiciones cada vez que alguien tenga alguna duda.

Agradecer a Joel del Río su tardía respuesta a mi comentario al pie de su artículo. Solo señalo el nuevo sofisma que se integra -al parecer- a su método, pues supone que todo el universo receptor comparte los elementos de codificación para el significado que el emisor deja implícito: ¿por qué soy “excesivamente suspicaz” cuando la mayoría de las argumentaciones en polémica indican lo que él niega como “esperado” para el premio? Me pregunto si, mientras se reclama el respeto que el jurado merece, no se ha escatimado el mío propio (por obra publicada, Joel) al calificarme de “excesivamente suspicaz”. ¿No tengo derecho a serlo como crítico, como sociólogo, como intelectual, como espectador e incluso como parte activa del transcurso polémico del hecho? El universo receptor es siempre más amplio y menos limitado de lo que propone -y supone- el universo del emisor, aunque se cometa el error de suponerlo a la inversa; error que nuestra crítica de cine comparte con frecuencia y hasta con orgullo. Al menos lo reconoce en su tardía respuesta Y en universo receptor se halla, en primer orden, el show que se orquestó alrededor del realizador a través de otra obra. Por tanto, y haciendo un pobre ejercicio de la suspicacia, más que suspicaz, es casi denotativo hacer la relación de sentido entre el show y el resultado.

Pues no hay ningún problema para mí. Usted continúe mirando a críticos, jurados y realizadores desde la suspicacia, la acusación de sofismo y la sospecha de que hablan o escriben escamoteando intereses “otros”. Por supuesto que a usted le asiste todo el derecho del mundo a seguir descubriendo denotaciones que justifiquen prejuicios. No seré yo quien ponga en entredicho sus razonamientos, pero sería bueno admitir, al menos una vez, que existe algo que se llama lectura aberrada de una obra, y todos, absolutamente todos, podemos ser víctimas de semejante enfermedad, y atribuir relaciones de causa-efecto a los premios de un evento, a partir del show orquestado antes. Quizás, a lo mejor, tal vez, hay otras causas, como la calidad de la obra en sí. Vale la pena pensarlo, solamente pensarlo, aunque jamás se me ocurriría pensar que va a darme la razón. Gracias por el tiempo en discutir algo. Tal conversación ya se va tornando privilegio de unos pocos.