López Oliva: pintar la vida, pintar el teatro

Por el ojo del telón es el título de la muestra personal del reconocido artista de la plástica Manuel López Oliva (Manzanillo, 1947) que hasta finales del presente mes podrá ser apreciada en el vestíbulo de la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Curada por Johanna Luque, la exposición reúne diez óleos sobre lienzos realizados entre 2005 y 2018 por el pintor, dibujante, escultor, profesor y crítico de arte, una de las figuras más significativas en el panorama artístico cubano del periodo revolucionario.

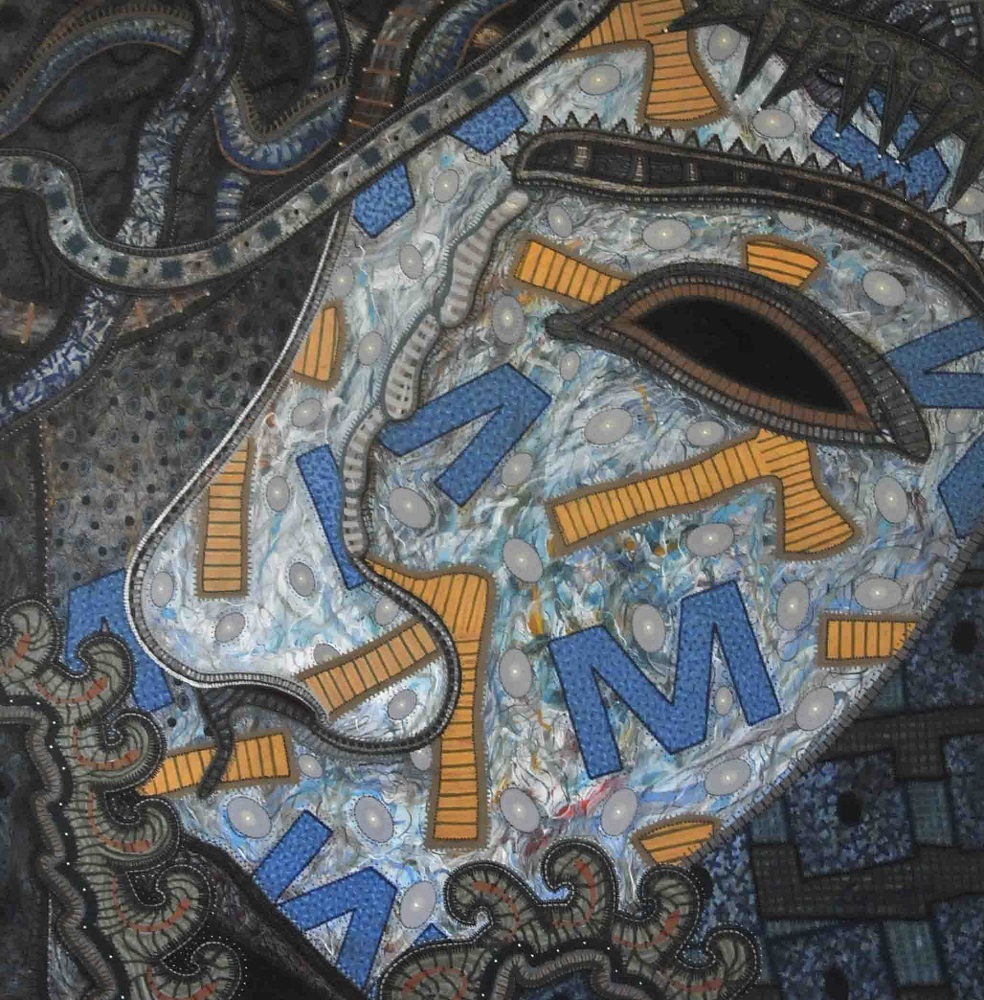

El teatro, sus luces y sombras, sus enigmas y artificios se ha convertido en una de las obsesiones pictóricas más recurrentes en la poética de López Oliva, quien nuevamente recurre al horror vacui, los noviazgos entre lo figurativo y lo abstracto, el dibujo riguroso, las composiciones precisas y un marcado decorativismo, a ratos barroco, en su afán por articular un tejido iconográfico saturado de símbolos donde destaca, con creces, la máscara, constante alegoría, cuando no arquetipo, inherente a la obra más reciente del también profesor y ensayista, egresado de la Escuela Nacional de Arte en 1969.

“El teatro, sus luces y sombras, sus enigmas y artificios se ha convertido en una de las obsesiones pictóricas más recurrentes en la poética de López Oliva”.

Dos máscaras (una para la comedia, otra para la tragedia) constituyen el símbolo universal del teatro. Usualmente se les representa entrelazadas, siendo opuestos que se complementan. Remiten a las emociones, ciertamente, esa materia prima con la que suele trabajar el actor; también, a la existencia misma, pletórica de acontecimientos que nos pueden arrancar una carcajada o sumirnos en la más profunda tristeza. La máscara facilita la encarnación de una identidad otra, subvierte órdenes, trastoca los sentidos, permite que se manifieste lo intangible, lo innombrable, aquello que no debe mostrarse directamente, sin veladuras ni filtros, de ahí su amplio uso en las esferas de lo religioso y lo artístico.

López Oliva retoma el símbolo y respeta las acepciones que le confiere la tradición; al mismo tiempo, lo satura de nuevos sentidos que reflejan conflictos morales y existenciales inherentes al ser humano. El espacio teatral, el tabloncillo y los personajes que por ellos desfilan, que allí se muestran, se convierten, entonces, en alegorías de una existencia cotidiana pletóricas de contradicciones e incongruencias, de suposiciones y simulaciones. En estos lienzos somos actores condenados a representar día a día una puesta en escena premeditada, concebida con anterioridad, cuyo guion asumimos por inercia, por costumbre, comodidad, oportunismo o miedo. La improvisación no está permitida; cualquier desobediencia será duramente castigada. La inopia nos transforma, entonces, en cascarones despojados de sentido: en deslumbrantes fuegos fatuos que arden, esplendorosos, durante un instante, y dejan en las retinas una imagen perdurable que termina asustándonos por su oscuridad y dolor, por los silencios que la atenazan y la falsedad que las conforma. Los ojos, vacíos; las bocas, contraídas en una sonrisa arcaica, pétrea, forzada. La belleza formal florece allí donde toda belleza moral ha desaparecido. Se han perdido la espontaneidad y la organicidad. Se ha perdido la libertad y, con ella, todo intento por el mejoramiento humano.

Y es en esta peculiar relación entre lo real y lo aparente, entre lo que somos y pretendemos ser, lo que mostramos u ocultamos, donde radica la principal riqueza de las pinturas reunidas en la exposición. Hombre de pensamiento, al fin y al cabo, López Oliva hace de su obra un acertijo susceptible a ser decodificado por parte del espectador. No estamos, por consiguiente, ante una propuesta complaciente, hedonista, esencialmente retiniana; antes bien, la pintura de Manuel nos interpela y cuestiona, presupone un espacio intelectivo, propicio a la reflexión, que requiere de nuestra participación, por cuanto nos enfrenta con nuestros demonios. Esto es, nos desnuda. Nosotros aportamos gran parte de su contenido. Son espejos y espejismos articulados a partir de tres esferas superpuestas: la vida y dos de sus imágenes (la pintura y el teatro), trifolio hábilmente entrelazado en un espacio pictórico engañoso que diluye las fronteras entre fondos y figuras, entre lo objetivo y lo ilusorio, lo real y lo aparente, abrazándonos, envolviéndonos, devorándonos.

Basta detenerse en los títulos de algunas piezas para detectar ese afán del artista por bracear en los laberintos de la condición humana. En ellos somos títeres hábilmente manipulados o actores que simulan no actuar (Ventrílocuo, 2010), nos encandilamos con los falsos oropeles del engaño (El oro de la máscara, 2017), intercambiamos parlamentos estériles (Diálogo de espejos, 2006), interpretamos piezas dramatúrgicas que nos condenan al perpetuo soliloquio, a la incomunicación (Monólogo, 2005, y Retórica, 2011) o encarnamos personajes de la mitología griega asociados con la soberbia, la rebeldía y el desatino (Ícaro, 2016). López Oliva articula así un retablillo henchido de esperpentos actuales que condensan viejas esencias y acusan la soledad, la entropía y la desidia propias del individuo contemporáneo.

“Y es en esta peculiar relación entre lo real y lo aparente, entre lo que somos y pretendemos ser, lo que mostramos u ocultamos, donde radica la principal riqueza de las pinturas reunidas en la exposición”.

Según el dramaturgo, poeta y crítico inglés John Dryden, toda obra de teatro debe ser una imagen justa y vivaz de la naturaleza humana. Con esta pequeña muestra, nuestro entrañable Manuel dibuja un certero mosaico de poses, emociones, acciones y reacciones impregnado de una cáustica teatralidad lacerante y transversal. Teatralidad que es vida reinterpretada, pintura que es teatro revisitado, lienzos y puestas en escena que reflejan el turbio, complejo, fascinante devenir de la existencia. Una vez se apaguen las luces y caiga el telón (una vez dejemos de ver a través de él, no al público, sino a nosotros mismos, exhaustos actores de un antiguo drama, siempre nuevo), exclamaremos, aliviados, «¡aplaudid, amigos, la comedia ha terminado!», como Beethoven en su lecho de muerte, y alzaremos el vuelo. O quizás no. Tal vez debamos, pacientes, concederle al arte la última palabra.